岡山県玉野市

*参考資料 『日本城郭体系』 『戦国宇喜多一族』

*参考サイト 城郭放浪記 岡山市の城館 落穂ひろい ちえぞー城行こまい

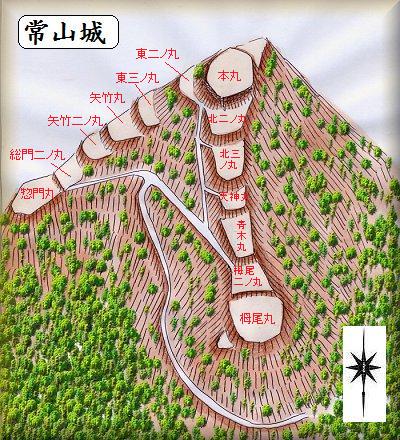

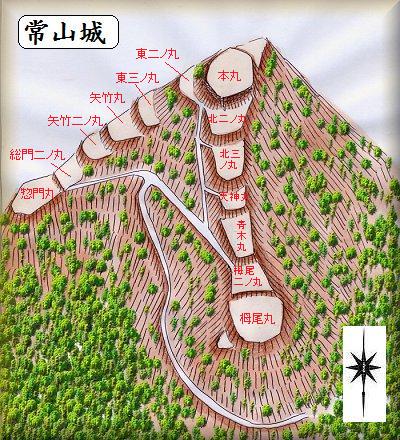

常山城(玉野市宇藤木)

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

常山というのは茶臼山と並んで、岡山にはありがちな山の名称なのであろうか、常山城と称する城は有漢常山城のようにいくつか存在する。しかし、ここは単に常山城と称しており、いくつかある常山城の中でも、こここそが代表的な城郭であるということなのだと思われる。

JR常山駅の南方にそびえる比高290mの山稜が常山城の跡である。遠目にも目立つ山で、山上に電波等が建っているのが見えるので、どれが城山であるかはすぐに分かる。

非常に急峻な山ではあるが、上記の鉄塔が建っている関係で、山上まで車で行くことも可能である。ただし、この山道に入る場所はちょっと分かりにくい。ナビや地図にも出ている道なのだが、周囲には山の斜面の民家に入る道もいくつかあるので、うっかりしてしまうと間違えてしまいかねない(実際に間違えてしまった口である)。しかも、そうした道はとても狭くカーブを曲がることも難しいので、かなり神経質になってしまう。登り口はこの場所で、「常山城登山口」の案内も出ているので、これを目印にしていけばよい。

というわけで、車のすれ違いができないような心細い道ではあったが、舗装された山道をひたすら進んでいった。高い山城でも、車で訪れることができるのは楽チンだ! ってなわけでどんどん進んでいったのだが、途中で道は閉鎖されてしまっていた(xx)

どうも、比較的最近の豪雨か何かで土砂が崩れ、道が分断されてしまっているらしい。

仕方ないので城を訪れるのはあきらめることにした。いずれまたの機会にしたいと思う。

それでも城の形状を把握しておきたかったので、右の図のような鳥瞰図を描いてみた。拠点的な城郭らしく、天然の要害地形を利用しながら、石垣なども用いた堅固な山城であったようである。

|

|

| 常山城を遠望した所。下からの比高は290mもある。鉄塔が建っているので、どの山であるのかはすぐに分かる。 |

調子よく進んで行ったのだが、最近の土砂崩れで通行止めになってしまっていた。残念! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

岡山地区から児島湾に向かう街道沿いにある常山城は、枢要の地に位置しており、何度もの戦乱を経験している。

常山城が築かれたのは応仁・文明の頃で、国人の上野氏によるものである。戦国期になると、上野氏は備中のほぼ全域を支配した三村氏の配下となった。三村氏は宇喜多氏と対峙関係にあったため、常山城を宇喜多領の南の押さえとして重視していた。

天正2年(1574)、三村氏と対峙していた宇喜多氏は毛利氏と同盟関係にあった。三村氏はその影響もあって、毛利氏から疎遠になり、結局離反することとなる。これがきっかけとなって三村氏は毛利氏と宇喜多氏から挟み撃ちを受けることになってしまう。

毛利氏は備中松山城を始めとして三村氏の持ち城を次々と攻め落としていった。結局三村氏方の最後の拠点となったのが常山城で、上野氏の200ほどの軍勢は、毛利氏の数千の大軍に対し、籠城して抵抗した。しかし、衆寡かなわず、城は落城、上野氏も滅亡した。この戦いは婦女子に至るまで討死するほどの凄惨なものであったという。

天正4年、毛利氏は同盟関係にあった宇喜多直家に常山城を与えた。直家は家臣の戸川秀安に常山城に入城させ、守らせた。3年後の天正7年、宇喜多直家はひそかに織田信長に通じ、毛利氏から離反した。それを知った毛利氏は怒って、常山城に攻撃をかけたが、常山城の守りは堅く、落とすことはできなかった。

天正9年(1581)、羽柴秀吉の中国侵攻を察知した毛利氏は、機先を制するために、児島地区に侵攻してきた。毛利氏は常山城の北方の麦飯山に陣城を築き、宇喜多勢と対峙した。

当時、直家はすでに病死しており、嫡子の秀家はまだ幼かったため、直家の甥であった基家が大将となり、児島湾で毛利氏との総力戦が行われた。この戦いで宇喜多勢の大将の基家は討死したが、宇喜多勢の奮戦によって、合戦にはかろうじて勝利した。

翌年の天正10年、本能寺の変後の講話によって、宇喜多・毛利も停戦状態になり、常山城は宇喜多氏の持ち城として安定した期間を迎えることになる。戸川秀安がその後も継続して城を守っていた。秀安の後は、嫡子の達安が継いだ。

関ヶ原合戦の直前、 達安は宇喜多家の内紛によって、宇喜多家を飛び出し、徳川家康の庇護を受けることになった。これにより常山城は家康によって接収された。

関ヶ原で西軍に属した宇喜多秀家は改易となり、代わって備前岡山には小早川秀秋が入部してくる。秀秋は、児島湾の守りとして、常山城に家臣の伊岐真利を配置した。しかし、秀秋は岡山入部後わずか3年後には死没して改易となってしまう。

代わって岡山に入部したのは姫路城主であった池田忠継であった。忠継は児島湾の守りとして下津井城を築き、常山城は廃城となった。下津井城の築城の際には、常山城の資材が用いられたという。 |

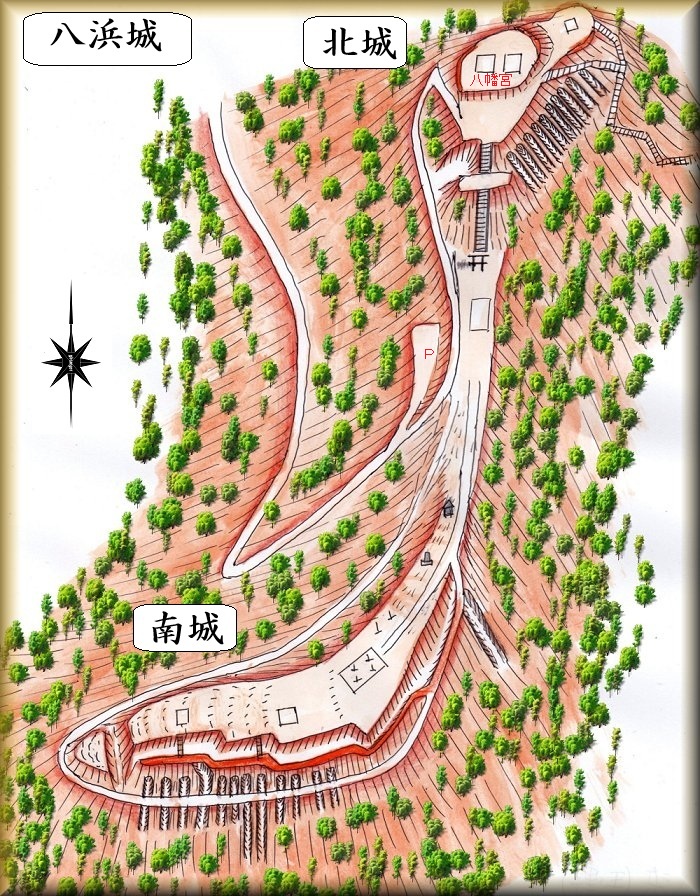

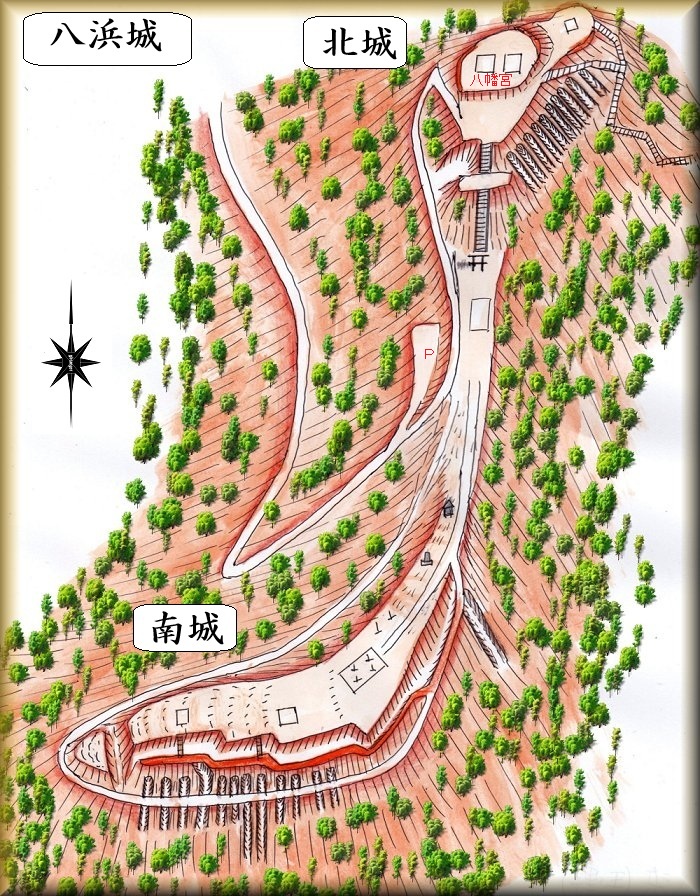

八浜城(両児山城・玉野氏八浜町八浜)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

八浜北城の場所 八浜南城の場所 駐車場

玉野市八浜にある八浜八幡宮が八浜城の跡なので、この神社を目指していけばよい。

児島湖のすぐ北側にそびえている比高50mほどの山稜で両児山と呼ばれている。南北にピーク部があることから、このような山の名前になっているのだと思われる。

北城と南城との間に駐車場があり、そこまで車で進んで行き駐車することができる。

さらにその先の八幡神社境内までも車道は付けられてはいるのだが、あまり無理はしない方がよいだろう。

駐車場から石段を登っていくと、左側に堀跡のように削られた部分が見えてくる。

また、東側の斜面には畝状竪堀が掘られているのが分かる。

その先を上ったところの八幡宮境内が北城の跡である。

神社のある部分は現在は2段に構成されている。また東側の一段下にも別の神社が祭られている区画があり、ここも郭だったものと思われる。

北城はこれだけで、あまり広い城ではなかったと思われる。

そこから南側に下っていく。鞍部から南側に登っていったところが南城である。

南城の内部には墓地が造成されており、そのため墓地まで車道が付けられている。

現在の道はそれほど急峻ではないが、この道が付けられる前は北側も切岸状の斜面になっていたはずである。

登りきったところに城址碑が建てられていた。こちらに城址碑があるということは、こちらの方が城のメイン部分だと考えられていたのかと思われる。

南城は東西に細長い郭によって形成されており、西側半分は下りの傾斜斜面となっている。

この郭に沿って南側には横堀が掘られている。

この横堀には3か所にわたって折れが形成されている。また、先端部を堀切によって区画している。

横堀には2か所に木橋が架けられていたが、古くなってしまったためか通行禁止になっていた。

横堀の下にも通路があり、そこに降りてみると、通路沿いに多数の畝状竪堀群が掘られているのが確認できる。

ただし、いずれも規模は小さなものである。

このように八浜城は北側の山稜と南側の山稜とにそれぞれ城郭を築いた複郭構造の山城であった。

八浜城は天正9年(1581)に宇喜多氏によって築かれた城である。

天正9年末頃、宇喜多直家が病死すると、これをチャンスと見た毛利勢は児島地域に攻め込んできた。毛利勢は麦飯山城を拠点として、児島地域の制圧を図ろうとした。

これに対して宇喜多勢を率いていた宇喜多春家・基家は八浜城を築いて毛利勢と対峙した。

天正10年(1582)、宇喜多勢と毛利勢は八浜城近くの柳畑において戦った。

宇喜多勢はこの戦いでかろうじて毛利勢を撃退することに成功したが、この戦いで基家は戦死してしまうのであった。

|

|

| 駐車場 |

北城へ |

|

|

| 鳥居の左側に堀跡がある。 |

畝状竪堀 |

|

|

| 堀 |

八幡神社 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

|

| 南城へ |

城への道 |

|

|

| 城内の墓地 |

城址碑 |

|

|

| 横堀と木橋 |

郭内部 |

|

|

| 横堀と木橋 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 先端の堀切 |

横堀下の通路 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

下の横堀 |

丸山城(玉野市八浜町波知)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

丸山城の入口の場所

丸山城は八浜城の1,2kmほど東側の県道沿いにある。比高30mほどの山稜である。

北東の下に小屋が建てられているが、この辺りが登城道の入口である。

県道脇には広い路肩があるので、車はそこに停めておくことができる。

小屋の東側を回り込むようにすると上の尾根部分に到達する。そこにも平場があるのだが、そこから西側の城方向に向けて道が付けられている。

この道を進んで行くと道の両側に堀切が見えてくる。この上の平場が1郭である。

城は基本的に単郭構造のものであり、長軸30mほどと、それほど大きなものではない。

西側には低い土塁があり、その上に三角点の表示が付けられていた。

1郭の北側下には横堀が掘られていて、その両端は竪堀によって区画されている。

横堀は西側部分では未造成の腰曲輪となっており、そこから3本ほどの竪堀が落ちている。

南側はあまり加工が見られず、こちら側まで手を入れる暇がなかったように感じられる。

単郭で急造された砦といった印象の城である。

丸山城の城主等、歴史については不明なことが多いが、毛利氏と宇喜多氏との対峙状況に関連して築かれた砦の1つだったのではないかと想像される。

|

|

| 西方から |

登城口 |

|

|

| 1郭への道 |

土橋 |

|

|

| 竪堀 |

堀切 |

|

|

| 郭 |

土塁上の三角点の表示 |

|

|

| 堀切 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

竪堀 |

|

|

| 竪堀 |

城塁 |

|

|

| 土橋と堀 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。