岡山県高梁市

*参考資料 『日本城郭大系』 『岡山県中世城館跡総合調査報告書』

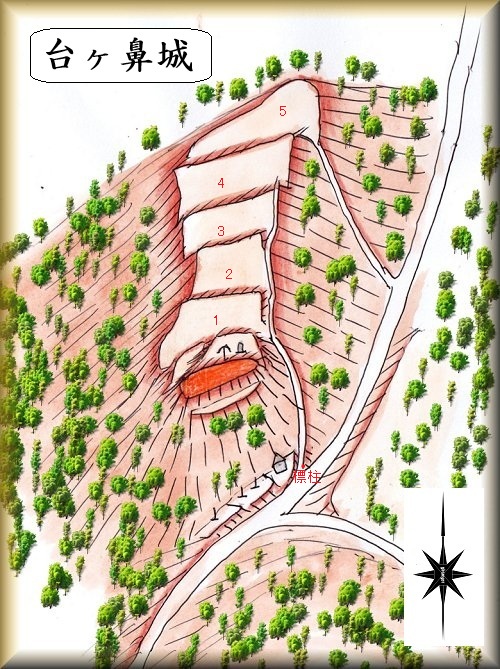

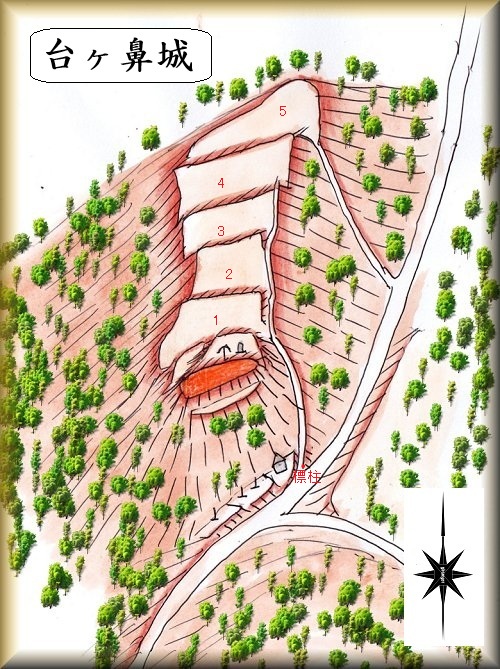

台ヶ鼻城(高梁市有漢町有漢字城下)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

台ヶ鼻城の場所。 入口の場所。

台ヶ鼻城は、有漢川の南側にそびえる比高30mほどの山稜に築かれている。

この一帯は城下という地名となっている。

城の南側を削るようにして道路が通っており、この道路沿いに阿弥陀如来堂がある。

その脇に城址標柱が建てられているのが入口の目印である。

周囲の道路はみな幅が狭くとても車を停められそうなところがない。

車はこの登城道入口に無理やり突っ込んでおくしか置ける場所がなかった。

そこから登っていくとすぐに平場が見えてくる。これが1郭である。

1郭の背後は土塁状に高くなっており、その下に祠が祭られていた。城を守護するための祠であったろうか。

その上の土塁は櫓台程度の広さがあった。物見台のような場所であろう。

そこから北側にかけて数段の平場が造成されている。

ただし、かつての水田造成で改変されているようで、本来の形状は分かりにくくなってしまっている。

また、この水田も現在では耕作放棄されており、草が繁茂していて何が何やら分からない状態であった。

台ヶ鼻城を築いたのは秋葉重信だったと言われている。

鎌倉時代の承久3年(1221)、承久の乱で功績をあげた秋葉重信は、鎌倉幕府から備中有漢地域を与えられ、地頭として当地に赴いた。

そして台ヶ鼻城を築いて居城としたという。

しかし秋葉氏は後に有漢常山城を築き、さらには松山城を築いて移っていくことになる。

台ヶ鼻城を居城としていたのは、初期の頃だけだったかと思われる。

|

|

| 阿弥陀如来堂と城址標柱。ここから登る。 |

櫓台下の祠 |

|

|

| 櫓台 |

郭 |

|

|

| 郭 |

東側から |

|

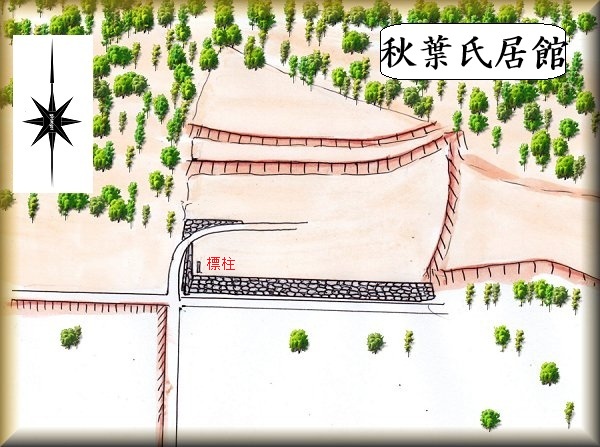

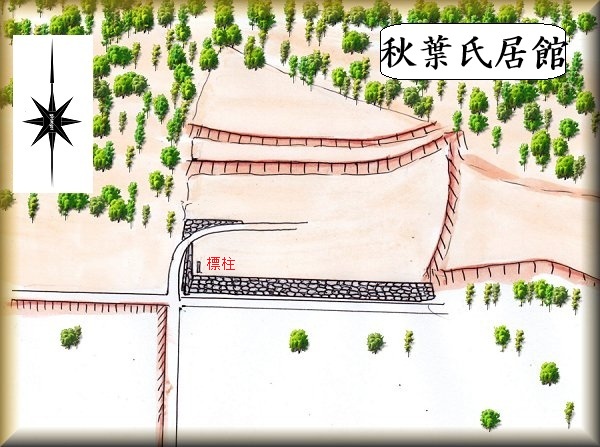

秋葉氏館(正尺屋敷・高梁市有漢町有漢)

秋葉氏館(正尺屋敷)の場所。

秋葉氏館(正尺屋敷)の場所。

秋葉氏館は土井の集落の南側の微高地に築かれている。すぐ南側の山稜には有漢常山城がある。

近づいてみると、館の周囲には石垣がしっかりと巡らされているのが分かる。

しかし鎌倉時代の居館にこんな立派な石垣があったとは思えない。石垣は後世のものなのであろう。

その上に「正尺屋敷」と書かれた標柱が建てられていた。

正尺(しょうじゃく)屋敷というのが、現地での名称なのであろう。

館の内部は現在も一軒のお宅の敷地となっているので、内部までは探索していない。

秋葉氏館は、その名の通り、秋葉氏の居館の跡である。

秋葉氏は台ヶ鼻城の城主の秋葉氏のことで、平素の居館はここに営み、台ヶ鼻城を緊急時の避難所としていたものと思われる。

後に有漢常山城を築き、さらには松山城を築いて移っていった。

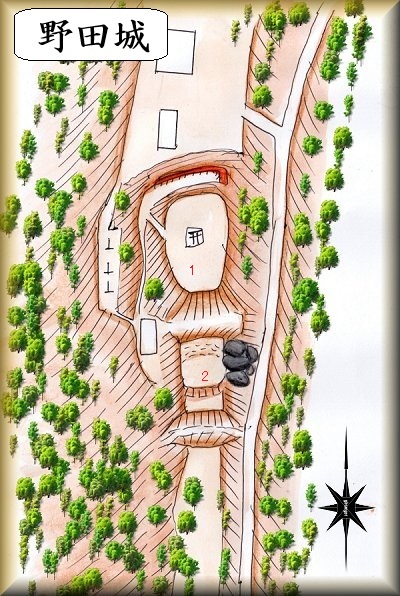

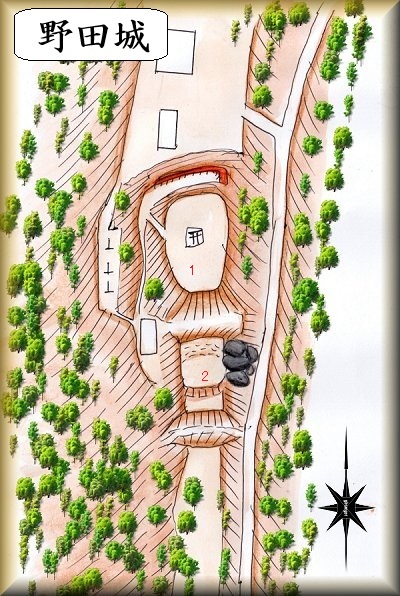

野田城(高梁市川上町三沢)

野田城の場所。

野田城の場所。

野田城は、国道77号線と城平川とに囲まれた比高30mほどの南北に細長い山稜上に築かれている。

城のすぐ側面部を車道が通っており、注意深く見ていけば、車道のすぐ脇に堀切があるのが見えてくる。

しかし、この道に車を停めることはできない。車は北側に降りて行ったところ辺りの路肩の余白に停めて歩いてアクセスするしかない。

城は比較的単純な構造で堀切によって区画された2つの郭で構成されている。

1郭には神社が祭られており、北側の下には一部横堀状になった帯曲輪がある。

2郭は削平もあまりされておらず、郭というよりも二重堀切に近いものというべきかもしれない。

2郭の木の根元に赤い祠が祭られていた。

これだけである。規模は非常に小さく、見張り台の砦といった程度のものである。

野田城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 城塁 |

1郭の堀切 |

|

|

| 1郭 |

虎口 |

|

|

| 北下の帯曲輪 |

堀切 |

|

|

| 2郭の赤い祠 |

2郭の堀切。下の道路と接続している。 |

|

|

| 道路から見た堀切 |

|

|

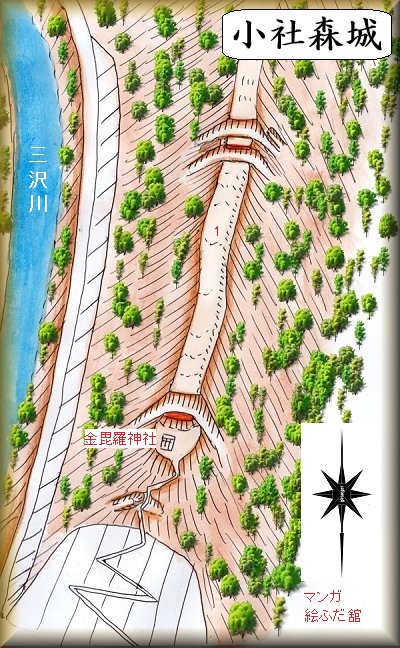

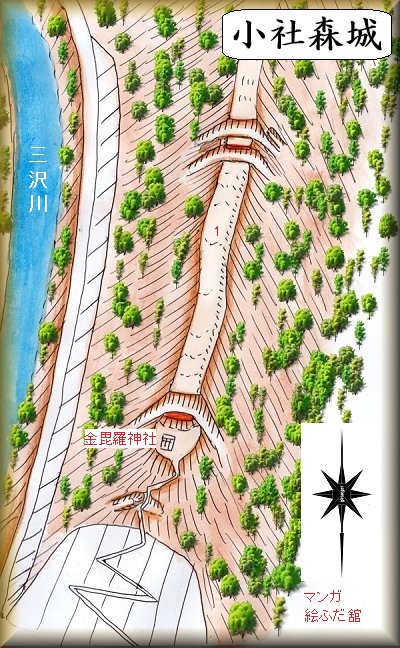

小社森(こそもり)城(高梁市川上町地頭)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

小社森城の場所。

小社森城は、三沢川と領家川都が合流する地点の上にそびえている比高50mほどの山稜に築かれている。

下の集落には地頭という地名が残されており、何やら由緒がありそうな場所となっている。

城山の北端部分は大きく削られており、コンクリート加工されているのが見えている。

北側の下あたりには車を停められそうな場所があるので、車はその辺りに停めて歩いていくとよい。

北側のコンクリート加工されているところを通って上まで階段が付けられているのでそれを登っていく。

垂直なコンクリート面に付けられた道を登っていくのである。高所恐怖症の人にはつらそうな道である。

これを登っていったところの片側に竪堀状の地形が見られた。堀の名残なのかもしれない。

そこから上に登っていったところの平場に金毘羅神社が祭られている。ここまで道が付けられていたのは、この神社に参詣するためのものだったようである。

神社の背後に堀切と城塁とが見えている。ここから先が城内ということになる。

1郭に進んで行ってみたが、そこは細尾根のまんまで加工されている様子もない。建造物を建てるのは難しそうな場所である。

ただ長さは100mほどもある。

そうして進んで行ったところに尾根筋を断ち切る二重堀切が見えてくる。堀切の中央には土橋がある。

城域はここまでのようである。

小社森城は、細尾根を堀切で分割して城域を生み出したものであるが、郭の面積を確保しようとした意図を感じられない。

とにかくこの場所に城を築くことが目的で、郭面積も確保できないような山稜に無理やり城を築いた、といったところであったろう。

ここは川と道路の結節点がある場所で、かつての交通の要衝だったと思われる。

その場所を抑えるための築城であったのだろう。

小社森城の城主等、歴史については未詳であるが、城の性格については上記の通りのものだったのではないかと思われる。

三村、毛利といった勢力が、交通を抑える要衝として築いた城だったと考える。

|

|

| 北側のコンクリート壁に参道が付けられている。 |

最初の堀切跡らしき部分 |

|

|

| 金毘羅神社 |

その背後の堀切と城塁 |

|

|

| 1郭内部 |

二重堀切 |

|

|

| 二重堀切 |

二重堀切 |

|

|

| 二重堀切 |

二重堀切 |

|

|

| 金毘羅神社背後の堀切 |

堀切越しに見る金毘羅神社 |

|

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。