岡山県岡山市

*参考資料 『日本城郭大系』 『岡山県中世城館跡総合調査報告書』

*参考サイト 城郭放浪記

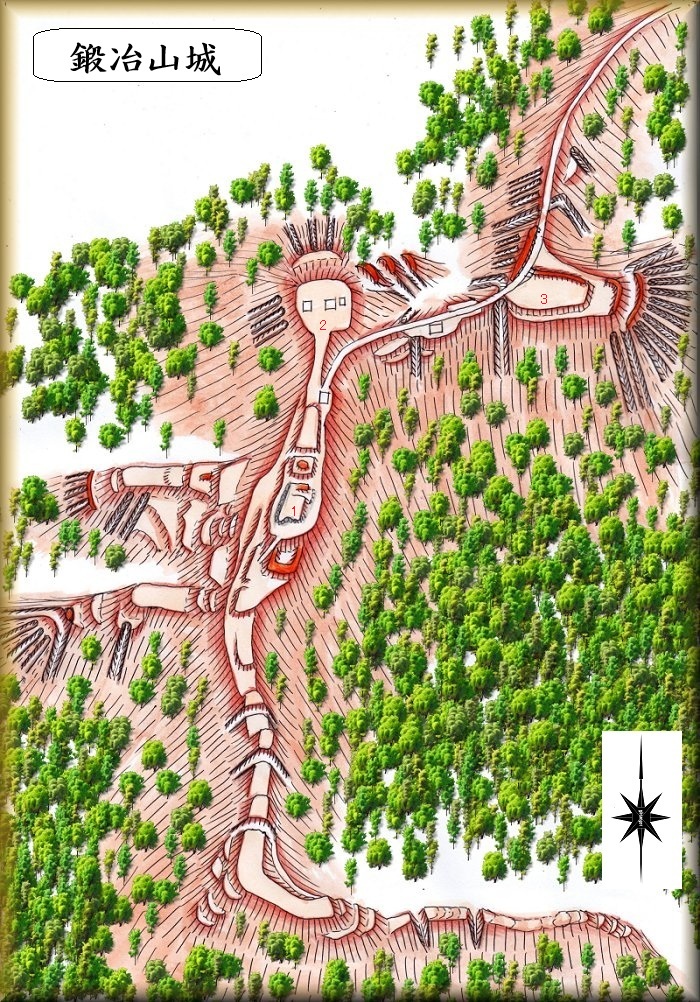

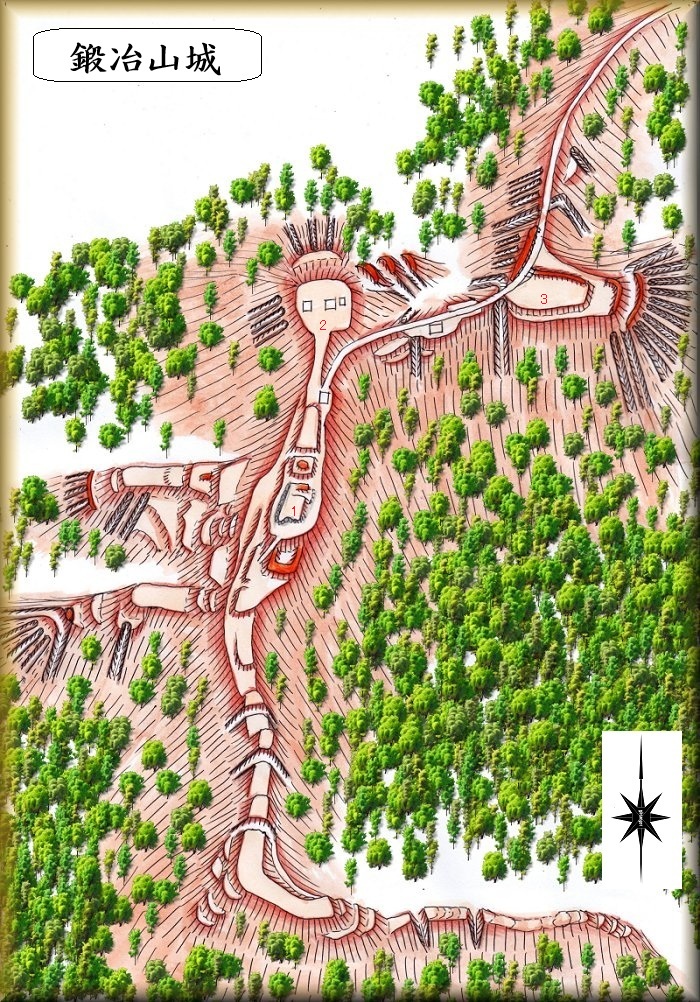

鍛冶山城(岡山県岡山市北区大井)

*鍛冶山城については、以前も書いていたのだが、すっかり忘れてしまっていて、また記事を書いてしまった。ということで、以前の記事とは別に、新たに紹介しておくことにする。

*鍛冶山城については、以前も書いていたのだが、すっかり忘れてしまっていて、また記事を書いてしまった。ということで、以前の記事とは別に、新たに紹介しておくことにする。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

鍛冶山城の場所。

鍛冶山城は、日近川の東側にそびえる比高150mほどの広大な山稜に築かれている。

城域は南北に広く、かなり規模の大きな山城である。

この山の山頂近くには電波塔が建てられており、そのため車道が電波塔のところまで続いている。だから、車で登っていくことが可能である。

と思って、この林道に入ってみたのだが・・・・。入口からいきなり狭くなっておりなんだか不安な気分。

現在では通る車はほとんどないらしく、道も結構荒れている。運転するのが非常に不安な林道だった。

それでもなんとか電波塔のところまで到達することはできたのだが、林道運転に自信のない人は山麓に車を停めて歩いて登っていく方が無難かもしれない。

電波塔から少し先に進んだところが主郭で、そこから派生するあちこちの尾根に郭を造成し、先端部の先にはそれぞれ畝状竪堀を構築している。

主郭には石積みもあるようだ。

しかし、中心部は倒竹地獄となっており、入っていくのに気が引ける。

ということもあって全域を歩くことはできなかった。

鳥観図はかなりの部分、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図に頼り切ったものである。

それにしても広大な城域を誇っており、相応に大きな勢力者によって築かれた城だったということが分かる。

鍛冶山城の歴史について『岡山県中世城館跡総合調査報告書』は以下のように記している。

『備中集成志』には城主として大森次郎左衛門盛清の名が見える。

天正年中は宇喜多領 とあるが、『中国兵乱記』には羽柴秀吉の播磨攻めに際して小早川隆景が備前備中国境に近くに普請等を命じた諸城に鍛冶屋山がみえる。

しかし、天正8(1580)年宇喜多直家が冠山城を攻撃した際、 宇喜多勢の信原内蔵允、岡平内は鍛冶屋山城に敗走していることから、この頃には鍛冶屋山が宇喜多勢の勢力下にあったことが窺える。

「宇喜多直家書状」には、9月17日には鍛冶屋を修築したことが見え、書状作成は天正7年と推察されていることから、上記の事象を裏付ける。

天正10年(1582)3月 15日に備前一宮に着陣した織田秀勝、羽柴秀吉勢は、16日に鍛冶山城に入城し、同日には宮路山城

に攻撃を仕掛けたとある。

ただ『桂岌円覚書』によると秀吉は4月7日に「宮路山のうへしふくし山」 に登ったことが見える。

『陰徳大平記』には宇喜多勢は宮路山の上の渋櫛山に押し上がったとあり、『備前軍記』には宇喜多勢は宮路山の上手の柿渋山に押し昇って陣取ったとする。

近隣にある守福寺は鍛冶山城の東にある龍王山から南に派生した尾根の西裾に位置し、その背後を守福寺山と呼称した可能性がある。

ただ、その位置は宮路山の南東側になり、宮路山の上とする記述に合致しないと考える。

このように鍛冶山城は、宇喜多氏や羽柴氏によって活用された拠点的な城郭だったようである。

|

|

| 土塁 |

林道の終点 |

|

|

| 主郭方向 |

電波塔 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

畝状竪堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

横堀 |

|

|

| 郭 |

横堀 |

|

|

| 電波塔 |

畝状竪堀 |

|

|

| 電波塔 |

登城道 |

|

|

| 郭と土塁 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

横堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

郭と土塁 |

|

|

| 土塁 |

畝状竪堀 |

|

|

| 土塁 |

林道入口 |

|

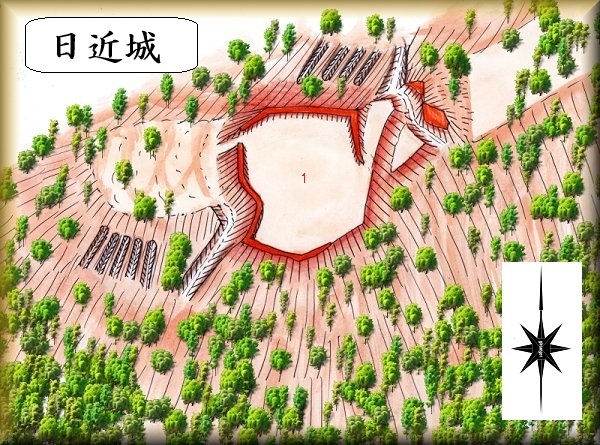

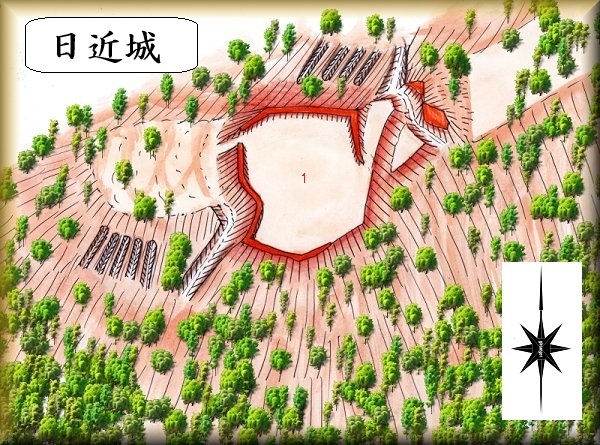

日近(ひじかい)城(岡山市北区日近)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

日近城の場所。

日近城は、鍛冶山城と北側に向かい合う比高60mほどの山稜に築かれている。

善修寺の背後の山稜となっているので、この寺院を目指していくとよい。

車も善修寺の駐車場に停めさせていただいた。

墓地の間を通って山の方に入っていく道があったので進んで行った。

しかし道は途中でなくなってしまい、倒竹のヤブになっていた。

倒竹を通り抜ける気力がなかったので今回は登城を断念した。

鳥観図は参考までに『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図に基づいて作成してみたものである。

土塁を配置した単郭の構造で、南側と北側に畝状竪堀を配置している。

日近城の城主は日近氏であった。

天文年間には日近修理進秀直が城主だったという。

日近氏は毛利氏家臣の福武氏に所属した一族である。

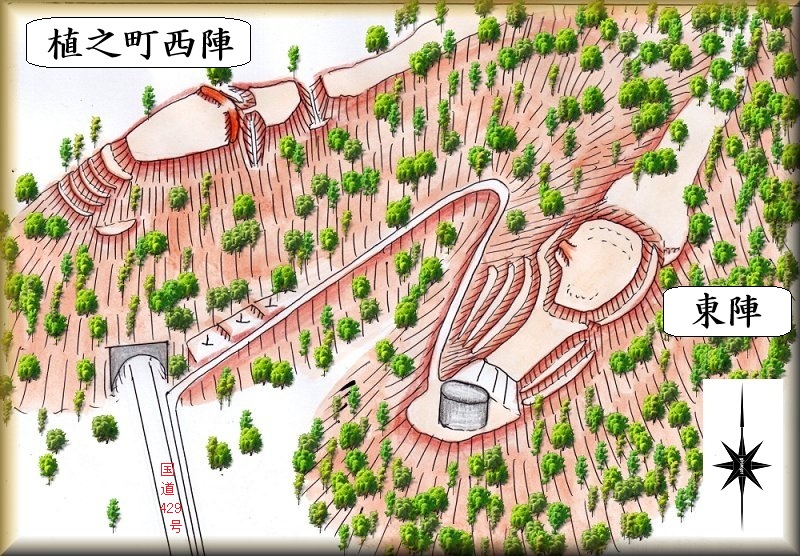

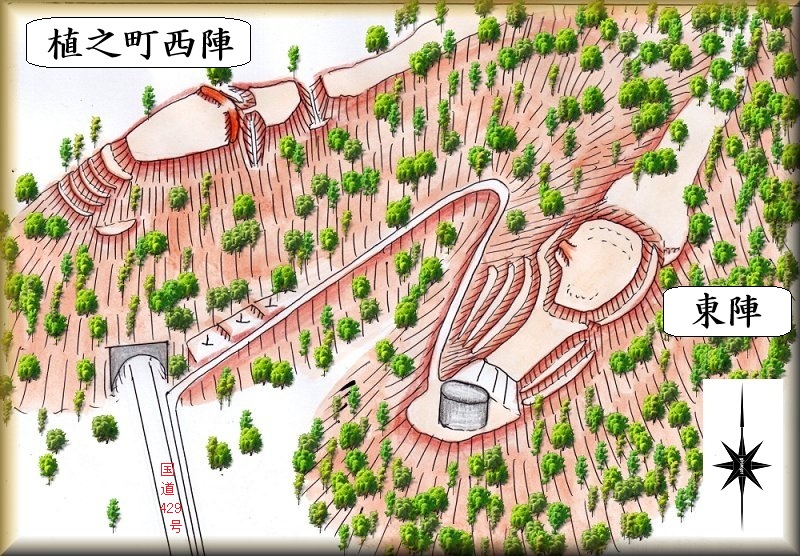

植之町西陣・東陣(岡山市北区足守)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

植之町西陣の場所。 東陣の場所。

植之町西陣及び東陣は、鍛冶山城から派生する尾根の南端部近くに築かれた城である。

西陣は国道429号線のトンネルの上にあり比高60mほど。

東陣はそれと南東に向かい合う尾根上にあって、こちらも比高60mほどである。

国道のトンネルを抜けた少し南側のところに、東陣下の水道施設へと続く道が付けられている。

その途中に墓地があり、車はその辺りに停めておくことが可能である。

舗装された車道は水道施設のところまで続いているのだが、途中に鎖が張ってあるため、一般車両は通行できないようになっている。

そこで鎖を越えて徒歩で進んで行く。

水道施設そのものは立ち入り禁止になっている。だが東陣はそのすぐ上なので、テキトーによじ登っていくと、すぐに城内に到達できる。

東陣は2段構造になっており、側面部を切岸加工しているために数段の帯曲輪が造成されている。

西陣の方はヤブがひどそうだったので今回は登城していないが、2本の堀切によって構成された城のようである。

いずれも規模は小さく、その名の通り、いかにも陣城といったイメージの城である。

西陣、東陣の城主等、歴史については未詳である。

陣という名称が付けられていること、その構造からして、戦時に築かれた陣城だったことは間違いないものと思われる。

鍛冶山城をめぐる攻防戦の際、あるいは備中高松城の攻防戦の際に宇喜多方、あるいは羽柴方によって築かれた陣城だったのではないかと想像する。

|

|

| 城址への入口の道 |

水道施設へ |

|

|

| この上が東陣 |

切岸 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 切岸 |

城塁 |

|

|

| 郭 |

城塁と郭 |

|

|

| 1郭城塁 |

西陣の城塁 |

|

|

| トンネルの上が西陣 |

|

|

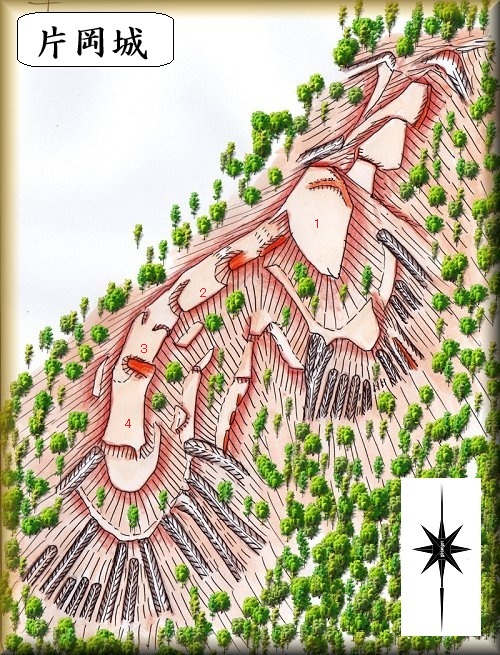

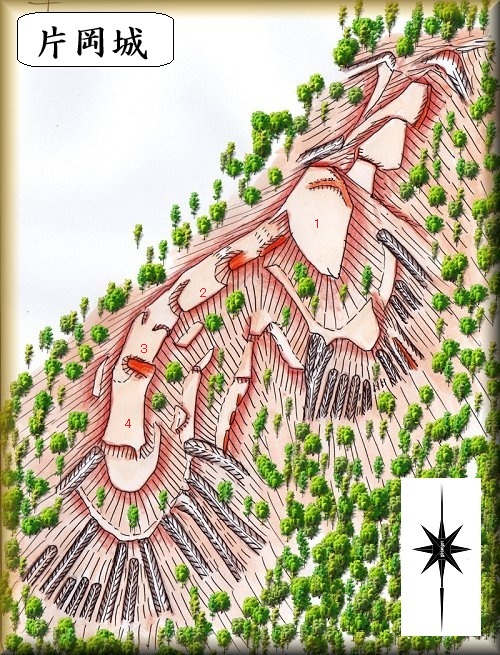

片岡城(岡山市南区片岡)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

片岡城の場所。

片岡城は児島半島の北側にある。倉敷市との境界に近いところで、北側と東側にはダムがある。

ダムからの比高が100mほどの山稜である。

山稜の真下部分には車を停められるだけのスペースがあり、そこに駐車可能である。

そして登城口を探してみたのだが、見つからなかった。

ということで今回は登城をあきらめた。

取りつけそうなところはあったので、頑張って直登すれば城まで登っていけるのかもしれない。

鳥観図は参考までに城郭放浪記の図に基づいて作成してみたものである。

山稜に沿って数段の郭が造成され、先端部や西側の下には畝状竪堀が造成されているようである。

片岡城の城主は三村行清と伝えられているが、詳しいことは分からない。

備中松山城の三村氏の一族であろうか。

|

|

| 南側から |

山麓に駐車できるスペースがある |

|

|

| この辺りから取り付けなくもなさそうだが・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*鍛冶山城については、以前も書いていたのだが、すっかり忘れてしまっていて、また記事を書いてしまった。ということで、以前の記事とは別に、新たに紹介しておくことにする。

*鍛冶山城については、以前も書いていたのだが、すっかり忘れてしまっていて、また記事を書いてしまった。ということで、以前の記事とは別に、新たに紹介しておくことにする。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。