岡山県倉敷市

*参考資料 『日本城郭大系』 『岡山県中世城館跡総合調査報告書』

*参考サイト 城郭放浪記

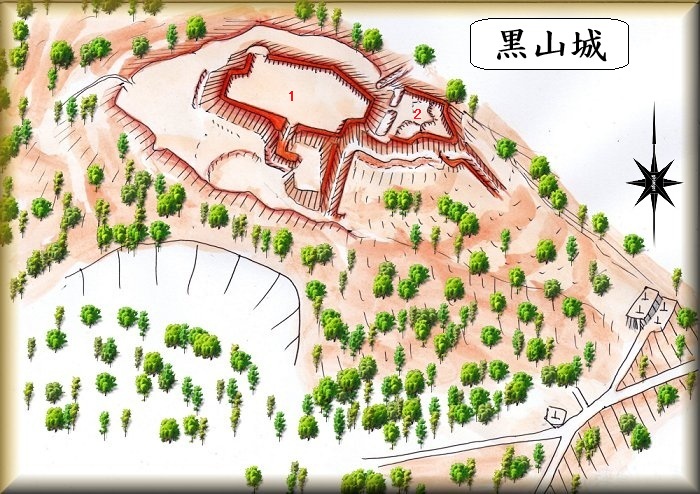

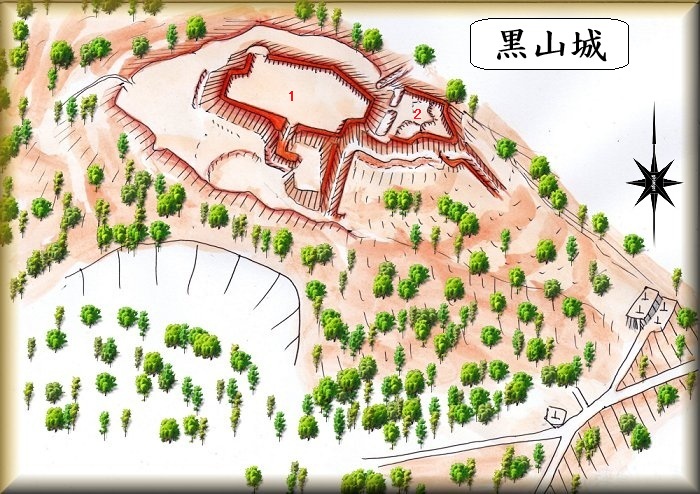

黒山城(倉敷市浦田)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

黒山城の場所。 下の墓地から登っていく。

黒山城は福井駅のある平野部にそびえている比高70mほどの山稜に築かれている。

城山の中腹に墓地があり、そこから登っていくことができる。

この墓地に向かう道の入り口はこの場所にある。南東側の山麓を通っている県道274号線は片側2車線道路なので、南西側方向からしか城山への道にアクセスすることができないので注意が必要である。

また、スピードを出しているとうっかり入口を通り過ぎることになってしまう。通り過ぎたら戻れないので、慎重さが必要となる。

墓地に向かう道に入って進んで行くと、墓地の下あたりに車を停められるスペースがあった。ここに車を停めて北側の墓地へと登っていく。

入口がヤブ化していて分かりにくいが墓地の脇から山稜に入り込んでいく道があるので、ここに入り込んで行く。

その先は道が分からなくなっているのだが、たいしてヤブでもないので比較的緩やかな斜面を登っていくとすぐに城塁と竪堀が見えてくる。

この先が2郭である。後はそのまま城内に入り込んでみて回ることができる。

城は土塁を巡らせた1郭と、その東側に付属する2郭とによって構成されている。

1郭の南側には虎口があり、それを出たところが出桝形のような構造になっている。

城塁に何か所も折れが認められることといい、大規模ではないがなかなか技巧的な城郭だと言える。

黒山城の歴史について『岡山県中世城館跡総合調査報告書』によると以下の通り。

『内田玄綾先祖書』には、天正2〜3(1574〜75)年 に勃発した備中兵乱に際して、三村方として戦った国侍、内田牛介が本城に居住し、毛利方の攻勢によ

り戦死したとある。

これ以後、毛利方の城となり、在番として塩津三河守が入城し、内田九郎兵衛が相番を務めた。

毛利氏の番城だったようだ。

|

|

| この墓地の脇から取り付く。 |

竪堀 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 土塁の上のあちこちに石仏が祭られている。 |

土塁と郭 |

|

|

| 竪堀 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 土塁 |

虎口 |

|

|

| 虎口先の土塁 |

石仏 |

|

|

| 竪堀 |

縦土塁 |

|

|

| 城塁 |

横堀 |

|

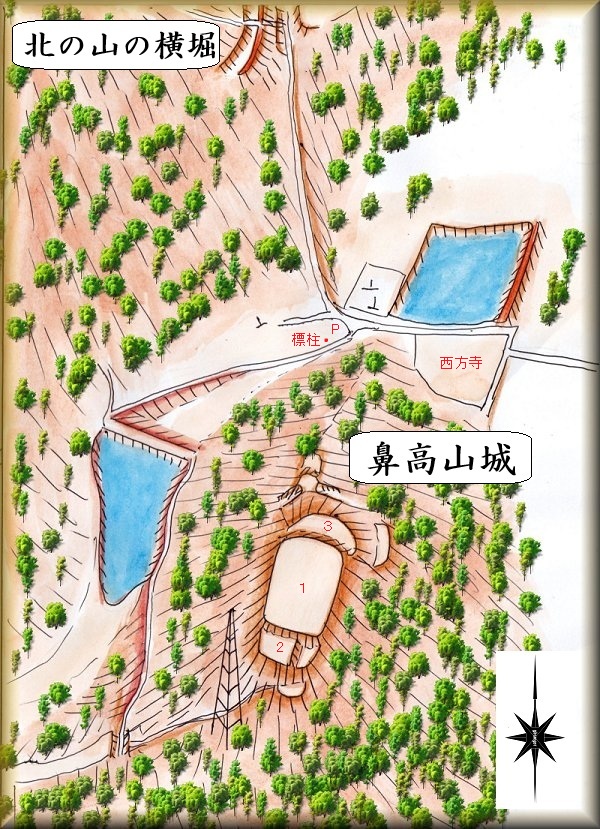

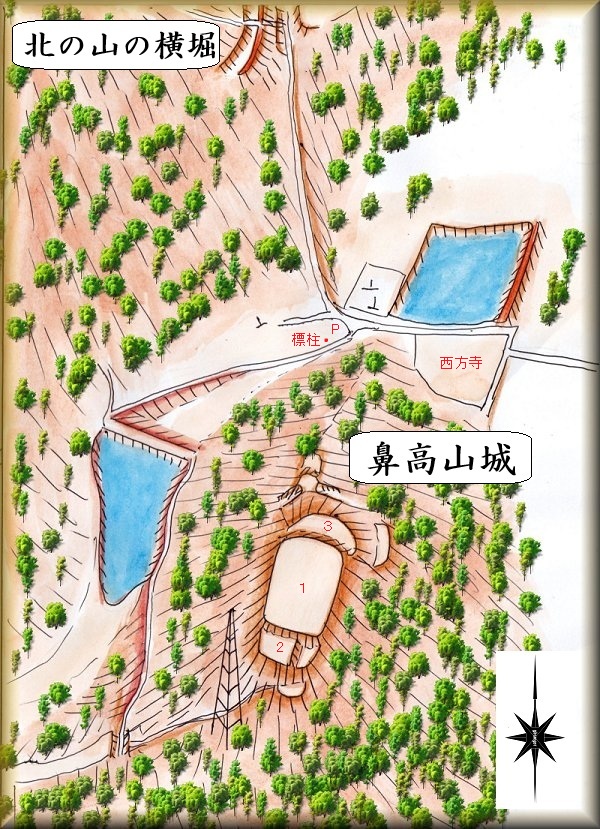

鼻高山城(倉敷市串田)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

鼻高山城の場所。 登城道入口。

西方寺の南側の比高90m程の山稜が鼻高山城の跡なので、西方寺を目指していくとよい。

西方寺は城のような白壁を巡らせた寺院で、山麓居館を思わせるような場所である。

この寺院の北側の道を西方に進んで行くと墓地がある。その辺りは空き地となっているので、車をそこに停めておくことができる。

見ると山の方に鼻高山城を示す標柱が立てられている。

それに従って進んで行くと上の池の脇に出る。

さらに池の脇を進んで行けば、鉄塔の部分を経由して城内に到達することになる。

城は単純な構造なもので、地形に沿って数段の郭を造成しただけのものである。

土塁も明確な堀切もなく、虎口にも工夫が見られない。

かなり古い時代の山城だったのではないかと思いたくなるような構造である。

ところで、この城山の北側にも登っていく道が付けられている。

最初間違ってその道の方に進んで行ってしまった。

北側の山に進んで行くと暗部のところが切通状になっており、そこから南西の山稜に登っていったところに横堀が掘られていた。

こちらにも城郭を築こうとしていたのかもしれない。

ただしあったのは横堀1本だけであり、築城途中で放棄されていたものと推測される。

鼻高山城の歴史について『岡山県中世城館跡総合調査報告書』によると以下の通り。

『備陽国誌』には、元亀3年(1572)に毛利氏が築き、城主は上野源次郎兼次で、後に

沖左衛門兼忠になったとある。

『萩藩閥閲録』には、元亀2(1571)年に毛利氏は、浦上・三好連合 軍との戦いの際に庄元資らを当城に派遣し守りを固めたとされる。

年号にずれはあるが、その頃から毛利氏によって使用されていた山城だったと考えられる。

|

|

| 東方から |

北の山の横堀 |

|

|

| 鼻高山城の入口を示す標柱 |

上の池越しに見る城山 |

|

|

| 鉄塔の脇を通って登る |

城塁 |

|

|

| 郭 |

城塁 |

|

|

| 郭 |

堀切状の部分 |

|

|

| 竪堀 |

腰曲輪 |

|

|

| 城塁と郭 |

1郭には瓦の破片が落ちていた。神社でもあったのだろうか。 |

|

|

| 城塁と郭 |

城塁と郭 |

|

|

| 切岸 |

|

|

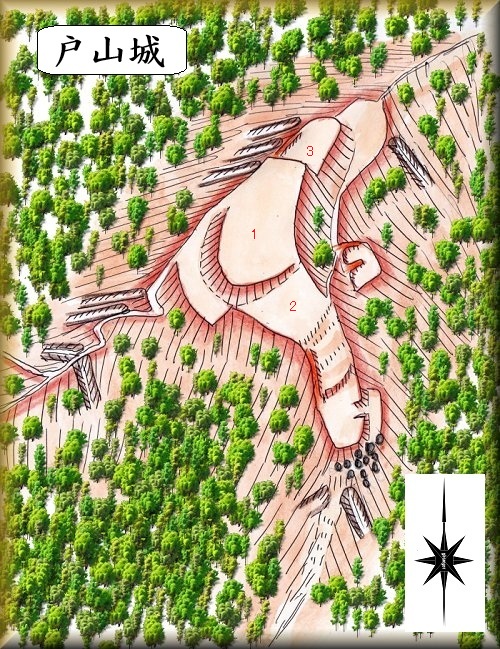

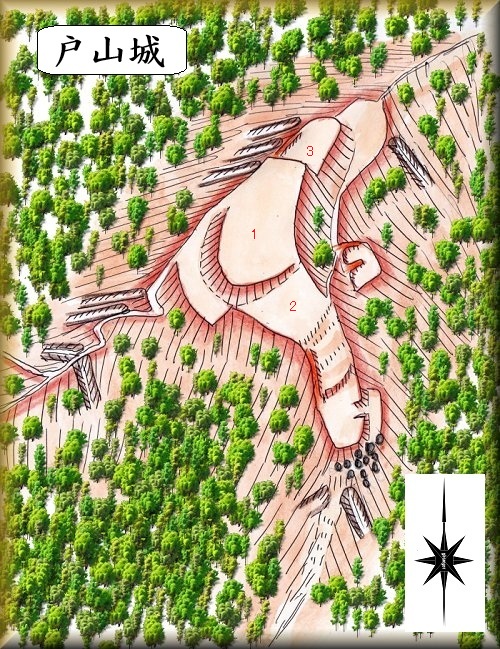

戸山(こやま)城(倉敷市木見)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

戸山城の場所。 登城道入口。

戸山城は森池の東側にそびえている比高140mほどの山稜に築かれていた。

広大な山稜である。

登城口は山麓北側の上記の場所にあり入口を示す標柱が立てられている。

ここから登っていけば城内に到達できると思われるのだが、今回は時間がなかったため登城は断念した。

今回は入口を確認しただけである。

参考までに城郭放浪記の図を基にした鳥観図を掲示しておく。

山頂部分に山稜を削平した数段の郭を造成した山城だったようで、西側には畝状の竪堀が何本か掘られている。

戸山城の城主は、常山城の上野氏の家臣の水沢氏だったと伝えられているが、詳しいことは分かっていない。

上野氏の家臣だとしたら、天正3年(1575)に毛利氏の軍勢が常山城を攻め落とした際に、一緒に落城しているのではないかと想像される。

『備陽国誌』には「木見戸山城」とあり、木見村にあって城主は備後三郎高徳としているというが、どちらが正しいのか分からない。

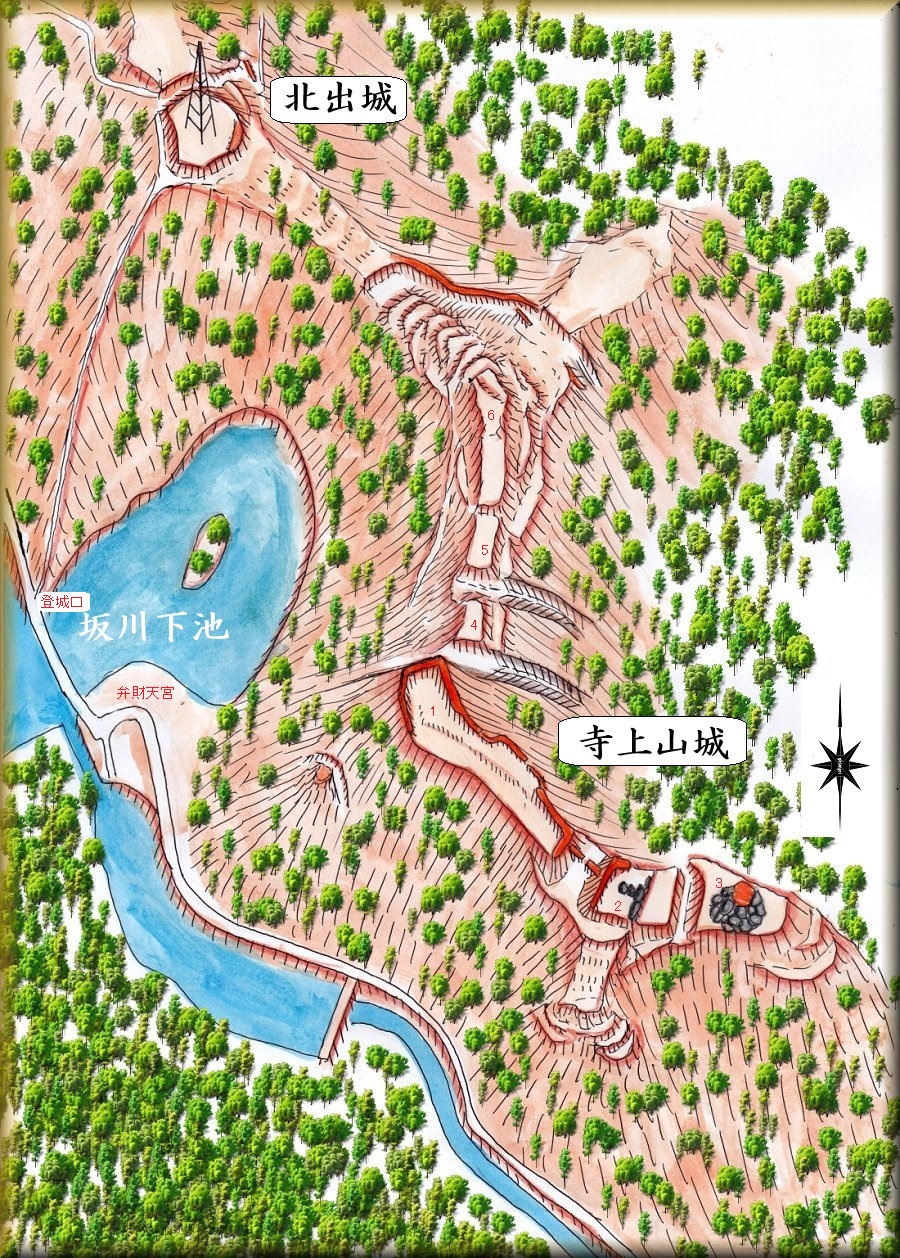

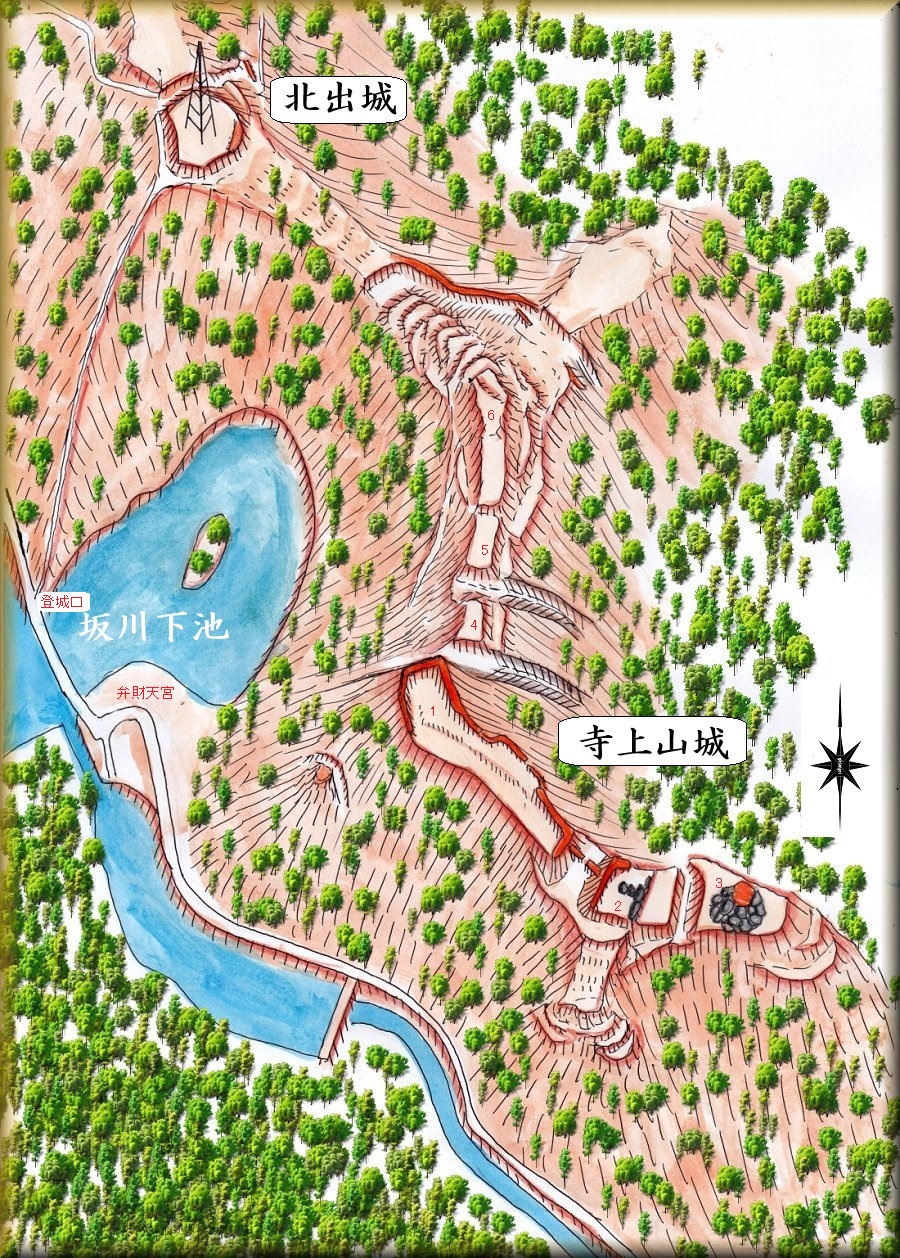

寺上山城(玉野市滝・倉敷市児島由加)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

寺上山城の場所。 登城道入口。

寺上山城は、坂川下池の上にそびえている山稜に築かれている。

この山稜の高さは東側からだと比高120mほどあるが、坂川下池のあたりからだと比高60mほどである。

池の脇の上記の場所に登城道の入口がある。

その辺りの路肩が広くなっているので、車はそこに停めさせていただいた。

そこから尾根伝いに北側に登っていく。

登っていったところのピーク部に鉄塔が建てられており、この道が鉄塔の整備道であったことが分かる。

鉄塔の建てられている部分の周囲は切岸加工されており、また北側の尾根続きには堀切が掘られている。

どうやらこの部分は、北側の尾根を監視するための出城であったかと思われる。

鉄塔のところから緩やかな尾根を南東側に下っていくと、そこに幅の広い堀切が掘られている。堀の東側は横堀となって続いていく。

ここから6郭にかけて段々のテラス状の郭が多数造成されているが、あまり明瞭なものではない。いかにも急造されたかの印象が強く、陣城的なイメージを増幅させてくれる。

その上の尾根部分が6郭である。細尾根を削平して生み出した郭で、その先の5,4と続いていく。

5,4の先にはそれぞれ堀切があり、東側の大きな竪堀と接続している。

4の先の堀切は大きく、その先に鋭い城塁がそびえて見えてくる。

城塁の鋭さと高さはここまでと別格のもので、そこが主郭であるということがありありと理解できる。

頑張ってよじ登ってみると、割と高い土塁が巡らされているのが分かる。ここが1郭である。

1郭の造成の鋭さは他の部分と比較すると群を抜いている。ただし、郭内部はそれほど広くなく削平も完全ではない。

ここも元々は細尾根だったのであろう。土塁の規模と比べると郭そのものはそれほど広いものではない。

1郭の南端部にも堀切があり、その先の2郭である。2郭との間の堀切には縦に土塁が配置されいてその中央部が切れている。

堀切内部の障壁であるが、虎口としても活用されていたのかもしれない。

2郭は2段構造となっており、岩によって段差が形成されている。

というか岩があるために2段に造成するしかなかったのであろう。

その先にも堀切があって、3郭へと続いている。

3郭の中央部には岩によって高台が形成されている。

岩盤で固められた物見台といった場所である。

その先にもテラス状の郭が数段あるが、基本的に城域はここまでであったと思われる。

寺上山城には見ごたえのある遺構が多くあり、城域も広く取られている。

それなりの大勢力によって築かれた城だったと思われるが、未加工の部分も多い。

拠点城郭として築かれたが、工事途中で放棄された城のように思われる。

寺上山城の城主等、歴史については未詳である。

しかし、上記の通り何らかの軍事的緊張感において、大きな勢力によって築かれた陣城だったと考えられる城である。

それが誰であったのかは現時点では確証は持てないが、この地域では常山城をめぐって毛利氏や宇喜多氏が抗争を続けている。

そうした軍事的緊張感の中で、毛利方か宇喜多方によって築かれた陣城だったのではないかと想像する。

|

|

| 池越しに1郭方向を見る。 |

登城道入口。 |

|

|

| 北出城の切岸 |

鉄塔 |

|

|

| 堀切 |

鉄塔 |

|

|

| 城の本体部分へ |

大規模な堀切 |

|

|

| 堀切 |

竪堀 |

|

|

| 1郭城塁 |

堀切 |

|

|

| 1郭土塁 |

1郭内部 |

|

|

| 土塁 |

土塁 |

|

|

| 堀切 |

城塁 |

|

|

| 土塁 |

堀切 |

|

|

| 土塁 |

郭 |

|

|

| 郭 |

堀切 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 城塁 |

郭 |

|

|

| 城塁 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

2郭の岩 |

|

|

| 堀切 |

3郭の岩盤物見台 |

|

|

| 物見台の上 |

物見台からの眺望 |

|

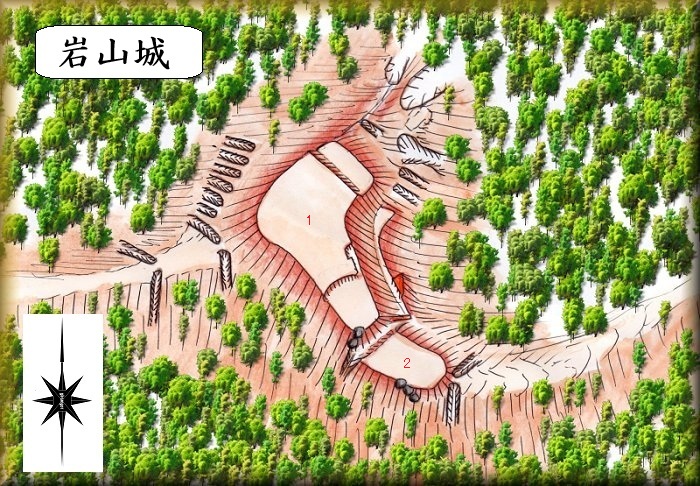

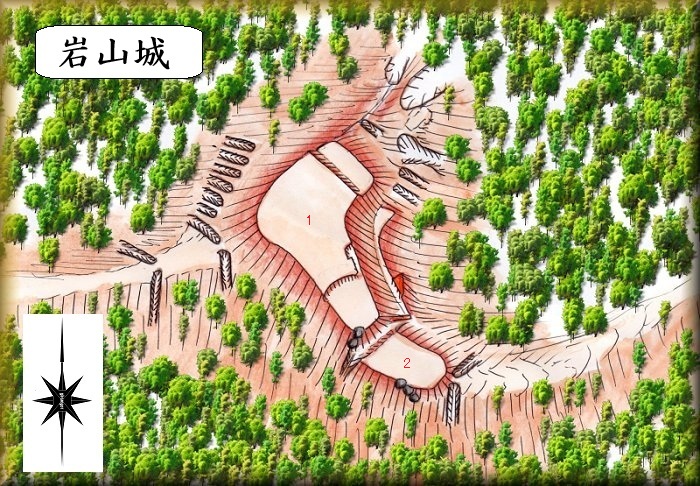

岩山城(倉敷市小島上の町)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

岩山城の場所。 倉敷市営児島公園墓地から登る。

岩山城は倉敷市営児島公園墓地の南側にそびえる山稜に築かれていた。公園墓地との間には砂池がある。

この山稜は南側の大池の方からだと比高150mほどあるが、砂池からだと比高60mほどである。

車は公園墓地の駐車場に停めておける。

そこから南側の山稜方向に向けて山道が付けられていたので、それを進んで行く。

そうして山を登っていったところ鉄塔のところに出た。さらに進んで行ったら標柱のある所まで来たが、城郭遺構がない。

どうやら行き過ぎてしまったらしい。こういう時は地図ロイドの出番である。

ということで地図ロイドを立ち上げてみたのだが・・・・いつまでたっても地図が表示されない。

どうやら電波がまったく入らないようだ。

だから地図が表示されないのである。

おそらく西側に進んで行けば尾根伝いに城まで行けるのだろうが、これでは接続部分がよく分からない。

どこから進んで行けばよいのかわからなくなってしまった。

ということで山稜部分まで来たのに城まで到達できなかった。今の時代に携帯の電波がまったく入らないところがあるとは意外であった。

鳥観図は参考までに城郭放浪記の図に基づいて作成してみたものである。

岩山城の城主等、歴史については未詳である。

といったことからすると陣城の一種だったのではないかと思われるのだが、このような山の中にどういう戦略的な目的をもって城を築いたのかがよく分からない。

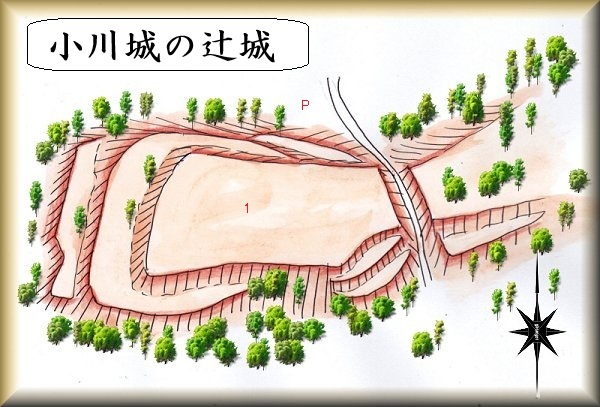

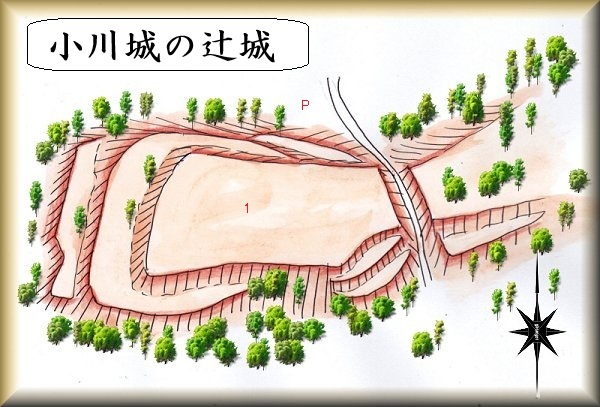

小川城の辻城(倉敷市児島小川六丁目)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

小川城の辻城の場所。

小川城の辻城は、小川六丁目と七丁目との間にある比高20mほどの山稜に築かれていた。

周囲の道路は狭いが北側の山麓下に駐車スペースがあったので、車はそこに停めさせていただいた。

そのまま南側の道を進んで行くと、切通の通路となっていた。かつての堀切の名残だと思われる。

そこから西側に上がっていったところが1郭である。

1郭は結構広く造成されている。

その周囲には切岸加工を施されたためか、腰曲輪が数段形成されている。

小川城の辻城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 駐車場の脇から登っていく。 |

城塁 |

|

|

| 堀切 |

腰曲輪 |

|

|

| 1郭 |

城塁と腰曲輪 |

|

|

| 堀切 |

|

|

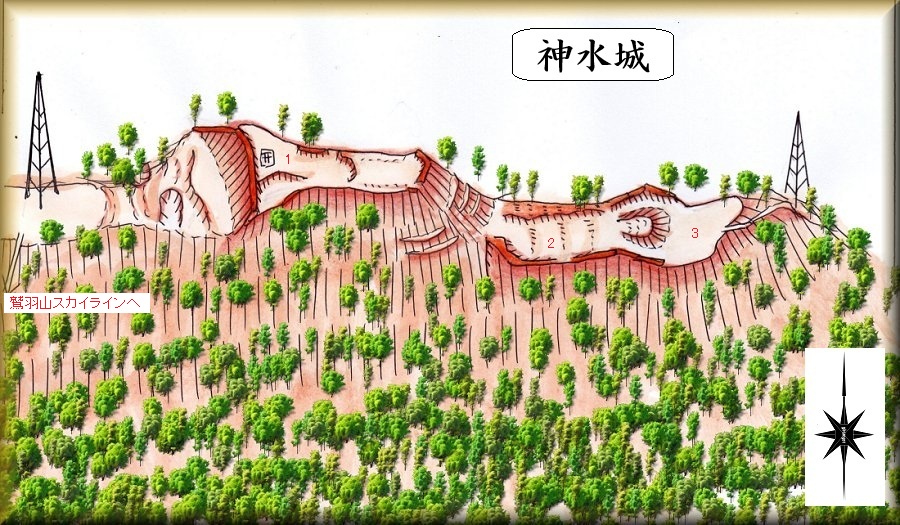

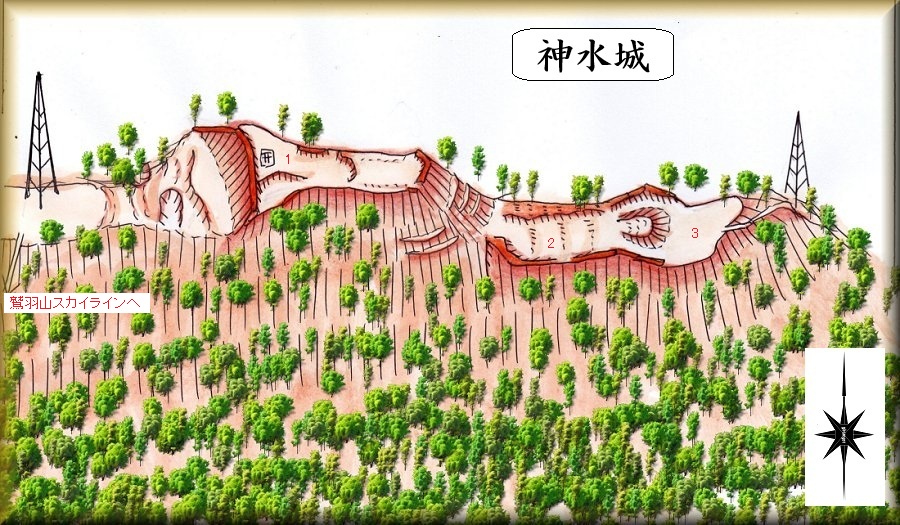

神水(しんずい)城(倉敷市児島味野城山)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

神水城の場所。 鷲羽山スカイライン脇にある登城道入口。 駐車スペース。

神水城は、鷲羽山スカイラインの東側にそびえている城山に築かれている。

この山稜は平地部分からだと比高200mほどもあり、けっこう高い。

しかし鷲羽山スカイラインからだとほとんど平行移動で城山まで到達することができる。

登城道入口は上記の場所である。近くには駐車スペースもあるので、そこに車を停めて登城道に入っていく。

この道は城山にある鉄塔に向かうためのもので、けっこうしっかりとした山道である。

歩きやすい山道なのだが、一か所、先が途切れているように見えるところがあるので注意が必要である。その部分さえ把握できたら、後は普通に歩いて鉄塔のところまで行くことができる。

鉄塔のある部分は開けていて眺望が利いている。道があるのはそこまでだが、その先を少し進んで行けばすぐに1郭の城塁が見えてくる。

登ったところが1郭である。1郭には祠が祭られている。

1郭は結構広く造成されているが、整備されておらず、草が繁茂している。

1郭の先端まで行くと土塁があり、その先は高い城塁となっている。

それを下っていったところが2郭である。2郭は両側に土塁を配した郭となっている。

途中で段差があり、これによって区画された先端の部分が3郭である、城域はここまでとなっているようだ。

神水城は地形なりに山稜を削平した3郭構造の山城である。

神水城の城主等、歴史については未詳である。

このような高所の山であるから、地元豪族の居城などではなく、緊急時の避難所として取り立てられた城だったのではないかと考えられる。

|

|

| スカイライン脇にある鉄塔整備道の入口。 |

こんな山道を進んでいく。 |

|

|

| 鉄塔のところに出た。 |

1郭城塁 |

|

|

| 土塁 |

1郭 |

|

|

| 1郭の祠 |

城塁を下って2郭へ |

|

|

| 城塁途中にはテラス状の小郭が数段ある。 |

2郭 |

|

|

| 2郭の土塁 |

土塁 |

|

|

| 3郭との間の斜面 |

土塁 |

|

|

| 3郭 |

2郭から見る1郭への斜面 |

|

|

| 1郭土塁 |

|

|

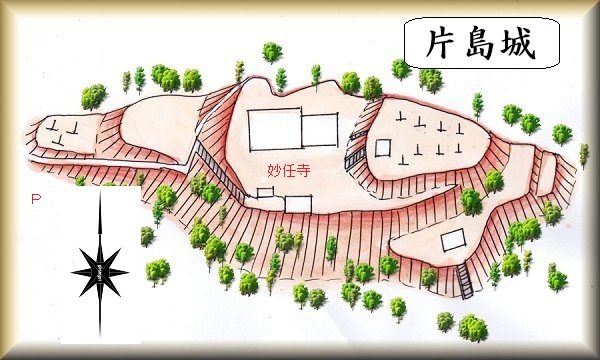

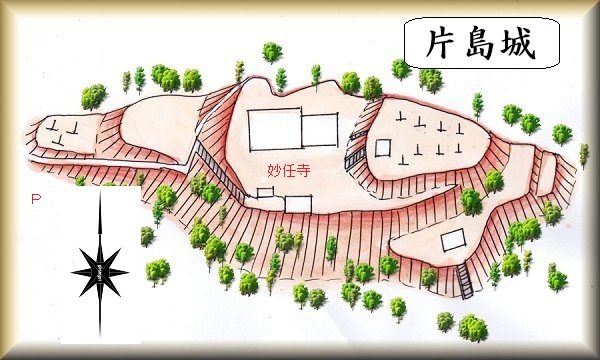

片島城(倉敷市片島町)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

片島城の場所。

片島城は高梁川の東側にそびえている比高30mほどの独立台地に築かれている。

高さはそれほどでもないが、平野部にそびえている台地なので、遠くからでも目立って見える場所であり、目的地がどこなのか遠目にも理解することができた。

城内は妙任寺の境内となっている。

台地下に妙任寺の駐車場があったので、車はそこに停めさせていただいた。

そこから妙任寺に向かって登っていく。妙任寺の周囲には城郭のような塀が巡らされており、いかにも城址のような雰囲気が醸し出されている。

寺院や墓地の造成によってかなり改変されている部分もあると思われるが、頂上部の墓地となっているところが1郭、その下の寺院境内が2郭といった構造だったのではないかと思われる。

今回は見ていないが、北側の斜面には畝状竪堀が残されているようだ。

『中国兵乱記』では永正6年(1509)に将軍足利義稙の命を受けて、二階堂大蔵少輔政行が入城したとあるという。

元亀2年(1571)には毛利氏旗下にあった細川下野守通董が、尼子氏の備中国侵入に際して片島へ進軍し、要害を背後に防戦に努めたが敗北を喫したという。

この要害というのが片島城のことであったと考えられる。

|

|

| 参道 |

参道 |

|

|

| 参道 |

妙任寺の門 |

|

|

| 妙任寺 |

山頂の片島神社 |

|

|

| 1郭 |

2郭 |

|

|

| 2郭 |

|

|

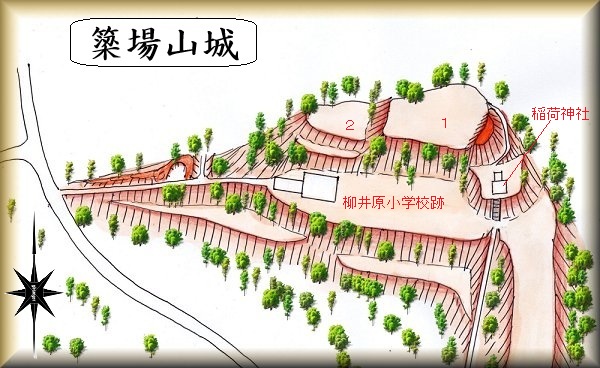

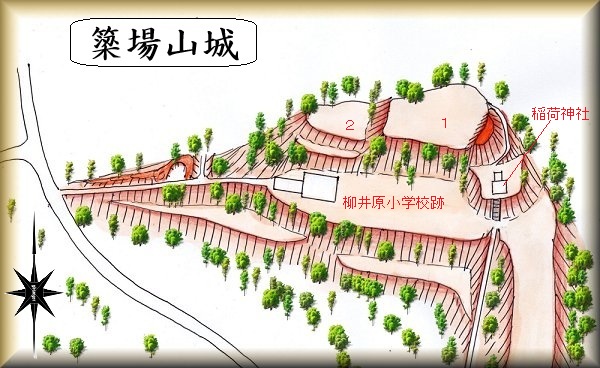

簗場山城(倉敷市船穂町柳井原)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

簗場山城の場所。

簗場山城は、柳井原貯水池に臨む比高40mほどの山稜に築かれている。

かつて城山の中腹部分に柳井原小学校があり、西側から小学校に登っていく道が付けられているので、小学校跡まで車で進んでくることが可能である。

ただし、この道はけっこう細いので運転には注意が必要である。

この道を進んでくることができれば、車は小学校跡地に停めておくことができる。

その先には稲荷神社の階段が見えてくる。この上が1郭である。

ここで草刈りをされている方がいらっしゃったので城について尋ねてみると、確かに城址であるということは認識しておられた。

「この上が城跡だが、気を付けて登った方がええよ。前に途中の斜面からよじ登ろうとしたら転んでしまって肋骨を折ってしまったんだ」などとおっしゃるので気を付けて登っていく。

しかし、そんなに危ない道ではなかった。普通に歩けば転ぶことはないだろう。

1郭の土塁のところまでは道が付けられている。高さがあるので眺望もなかなか良い。

しかし、その先の郭部分はヤブ化してしまっており、状況を確認するのは困難な状態になってしまっていた。

山頂部分は2段の郭によって構成されていたようである。

その下の稲荷神社のある段、小学校のあった平場も郭として利用されていたのであろう。

簗場山城の歴史について詳しいことは不明だが、城主は横溝五忠允という人物だったと伝えられている。

|

|

| 小学校跡へと続く車道 |

小学校跡 |

|

|

| 小学校跡 |

稲荷神社 |

|

|

| 1郭城塁 |

1郭土塁 |

|

|

| 1郭 |

城塁 |

|

|

| 南側の道 |

郭 |

|

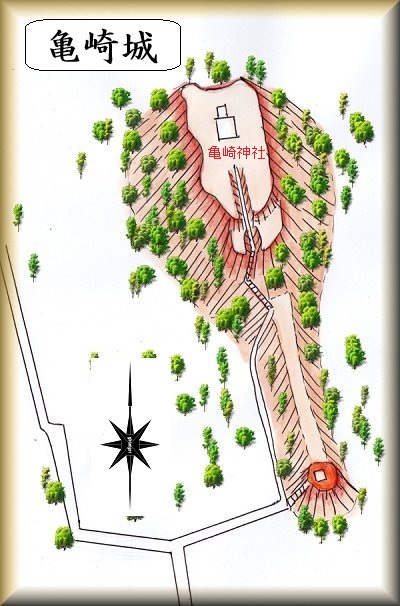

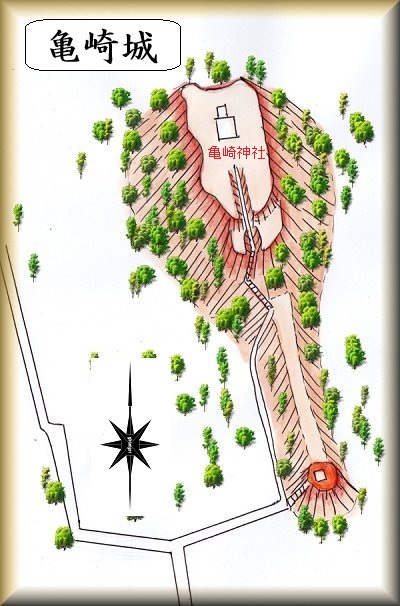

亀崎城(倉敷市玉島阿賀崎)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

亀崎城の場所。 参道入口。

阿賀崎にある亀崎神社が亀崎城の跡だという。

ということで亀崎神社を目指していく。

神社の参道入口は上記の場所なのであるが、民家の入口のように見える場所でちょっと分かりにくい。

しかし、奥まで進んで行けば参道が見えてくるので、それを進んで行けばよい。

入口辺りには車を停められそうなスペースがなかった。

車はどこか路肩の広そうな場所を探して寄せて停めさせていただくしかない。

参道の階段を上っていくと、テラス状の小郭を経由して神社に到達する。

神社境内の周囲は切岸状の斜面となっているが、それ以外には城郭遺構らしく見えるものはなく、ただの神社にしか見えない。

どうしてここを城址としているのかが不思議に感じるくらいである。

亀崎城の城主は赤澤兵庫頭だったと伝えられているが、詳しいことは分かっていない。

というか、本当にここが城址なのであろうか。なんともすっきりしない場所である。

|

|

| 南側から |

南端部の土壇にある祠 |

|

|

| 神社参道 |

城塁 |

|

|

| 亀崎神社 |

参道 |

|

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。