岡山県吉備中央町

*参考資料 『日本城郭大系』 『岡山県中世城館跡総合調査報告書』

*参考サイト 城郭放浪記

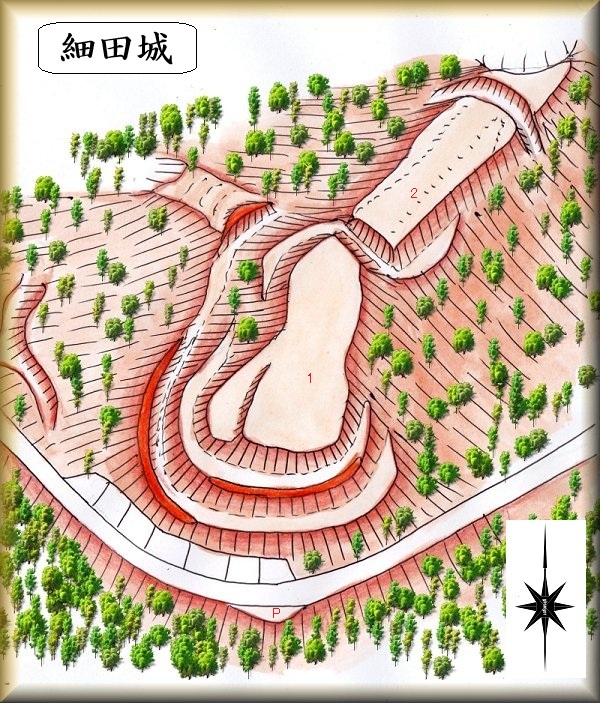

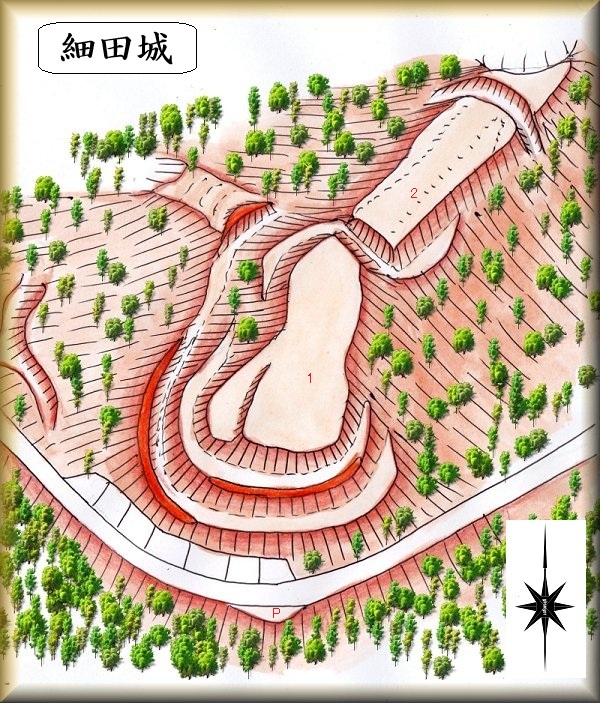

細田城(吉備中央町細田)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

細田城の場所。 この辺りからが登りやすい。

細田城は、細田の集落にそびえる比高30mほどの山稜に築かれている。

現在、山の中腹を削るようにして県道が通っており、この県道からなら、比高10mも登れば下の腰曲輪のところに到達することができる。

この県道には路肩に余白があるので、車はそこに停めておくことが可能である。

県道沿いの斜面は削られているため取りつくことが難しい。

だが、東側の端辺りからなら、傾斜が比較的緩やかなので、簡単に登っていくことができるようになっている。

登ってすぐに腰曲輪に出る。この腰曲輪は西方の方に進んで行くと横堀状になっている。

それを登るとその上にも腰曲輪がある。こちらは南側部分が横堀となっている。

その上の城塁の上が1郭である。

1郭は南北に長く60mほどある。

その先に堀切があって2郭との間を区画している。

2郭は北東方向に延びており、縁部は傾斜した地形となっている。

その先にも堀切があって分断を図っている。

1郭と2郭との間の堀切は犬走り状に西側に延びており、その先の尾根を堀切によって分断している。

この堀切の底は最初の腰曲輪の横堀へと接続している。

比較的単純な構造ながらも、要所要所を押さえた造りをしており、分かりやすい城郭である。

それに訪れやすいのもポイントの高い要素である。

細田城の城主等、歴史については未詳である。

地元豪族の居城かと思われるが、城主の名前を明らかにすることはできない。

|

|

| 県道沿いから |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 2郭 |

その先の堀切 |

|

|

| 側面部の堀切 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

城塁 |

|

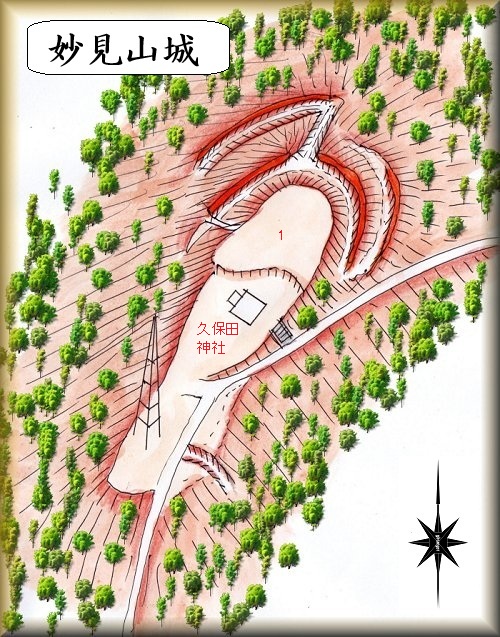

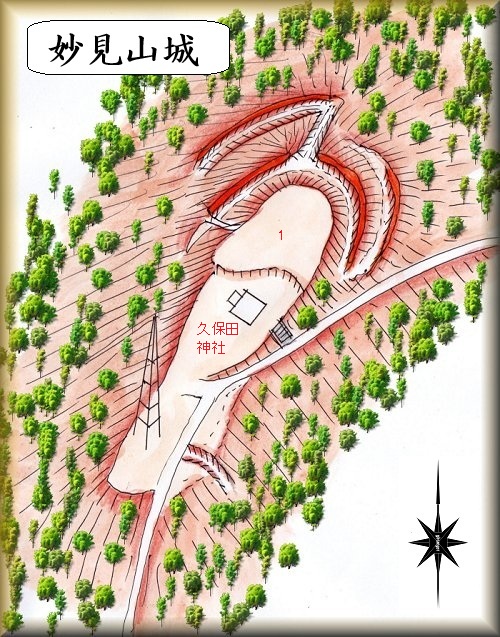

妙見山城(吉備中央町細田)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

妙見山城の場所。

妙見山城は、細田城のすぐ南側の山稜に築かれている。

細田城よりも高く、山麓からの比高は80mほどはある。

妙見山城の山頂部には久保田神社が祭られている。

また、その南側には鉄塔が建てられている。

その関係で山頂部分までちゃんとした舗装路が付けられているので、車で上まで登っていくことができる。

山頂部の北側に久保田神社が鎮座している。

その先の平場が一番高い位置にあり1郭だったと思われる。

その先端下の斜面には横堀状のものがぐるりと巡らされている。

ただし、規模は小さなものであり、本当にこれが城郭遺構なのかどうか、疑問に感じてしまう程度のものである。

ただ城郭遺構でなかったとしたら何かと言われても、このような地形を掘る必然性は他に思いつかないので、城の横堀としてみるしかないといったところである。

横堀の中央先端付近が割れて竪堀となっており、それを下った先にも、もう1段の横堀が掘られている。

下の段の横堀は比較的城郭遺構らしく見えるものであった。

また南側の鉄塔の脇当たりの側面部に小規模な堀切の名残のような地形が見られる。城の南端はここまでだったかもしれない。

妙見山城の城主は能勢常陸だったと伝えられているが、この人物について詳しいことは分かっていない。

居城というにしては遺構規模が小さく、よほど簡素なものだったといえそうである。

|

|

| 久保田神社 |

鉄塔のある方 |

|

|

| 竪堀 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 竪堀 |

横堀 |

|

|

| 下の横堀 |

横堀 |

|

|

| 鉄塔 |

南側の堀切 |

|

勝山城(舟山城・吉備中央町富永)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

勝山城の場所。 登城道入口。

勝山城は、吉備中央町長田ふれあいセンターの東側にそびえる比高50mほどの山稜に築かれていた。

車はこのふれあいセンターに置かせていただいた。

そこから城の方向を目指していく。上記の登城道入口のところをまっすぐに進んでいくと、2025年現在、木がきれいに切り払われている山稜が見えてくる。

これは勝山城本体ではなくその西側の山である。

城に行くには、正面に見えるはげ山の側面部を通って、東側に進んで行くことになる。

この西側の山にも段々の構造が見られ、もしかすると城郭関連遺跡なのかもしれない。

そのまま勝山城の側面部を通ってまっすぐに進んで行くと、城の北端辺りから、場内に回り込んで入っていく道が付けられている。

1郭とその下の腰曲輪には小さな神社が祭られており、そのための参道が付けられているのである。

この道を進んで行くと畝状竪堀群が見えてくる。その先が出桝形のような空間となっており、そこから上の虎口に入っていくと、その内部も桝形構造のようになっている。

その先の腰曲輪に神社が祭られている。そこから上がったところが1郭で、そこにも神社が祭られていた。

1郭は東西に長く100mほどもある。

東側から南側、西側にかけて腰曲輪が造成され、1郭城塁は切岸加工されている。

この城の最大の特徴はこの腰曲輪の下にびっしりと造成された畝状竪堀群である。

1つ1つの規模はそれほど大きなものではないが、多数の畝状竪堀が造成されている様子は圧巻である。ウネタテ好きにはたまらない城の1つと言える。

竪堀は西側の先にあるものが一番長く、これに沿って西側からの登城道も付けられている。

勝山城は単郭構造と言っていいような城であるが、周囲には畝状竪堀を多数造成して、かなりの存在感を高めている城郭である。

勝山城を築いたのは毛利氏だったと言われている。畝状竪堀の存在からなんとなくそんな気がしていたが、実際にそうだったらしい。

天正8年(1580)、毛利氏は宇喜多方の伊賀久隆の籠る虎倉城を攻撃した。

ところが城方の攻撃に遭って敗北してしまった。これを加茂崩れと呼んでいる。

その後、勝山城を築いて宇喜多勢に備えていたという。

在番として入っていた武将として桂源右衛門尉元盛、赤川次郎左衛門、岡宗左衛門らの名前が残されており、在地の竹井直定も加わったという。

|

|

| 登城道入口。 |

正面にはげ山が見えてくる。勝山城はその先の山である。 |

|

|

| 1郭城塁 |

畝状竪堀 |

|

|

| 腰曲輪の虎口 |

腰曲輪の神社 |

|

|

| 1郭の神社 |

1郭城塁 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

丸山城(吉備中央町吉川)

丸山城の場所。 案内板の場所。

丸山城の場所。 案内板の場所。

丸山城は小茂田の集落の北側先端部にある。

比高7mほどと低い台地であるが、周囲は水田によって囲まれている。

この水田はかつては沼沢地であったと思われ、沼に囲まれた島状の地形にあったと考えられる。

城の案内板は、城址の東400mほどの道路沿いにあり、城本体とはかなり離れてしまっている。

城の入口については何も案内がないが、かろうじて車1台を停められそうなスペースがあった。

そこで、そこに車を停めさせていただいて、獣除けの柵を開けて、南側の通路を進んで行った。

台地に登りかけた時、そこに城址碑が建てられているのに気が付いた。

小さな城であるが、城址碑が建てられているということは、地元の人には良く認識されているのであろう。

内部は単郭の平場となっているが、ヤブがひどくて縁部の方の様子までは分からない。

丸山城の城主は伊賀出雲守であったという。

戦国時代の元亀・天正のころの話で、出雲守は虎倉城の城主でもあった。

案内板によると、それ以前も、鎌倉時代から地頭の居館として使用されていたものであったとある。

|

|

| 案内板 |

城の入口 |

|

|

| 城址碑 |

虎口 |

|

|

| 1郭内部 |

虎口 |

|

|

| 堀跡 |

|

|

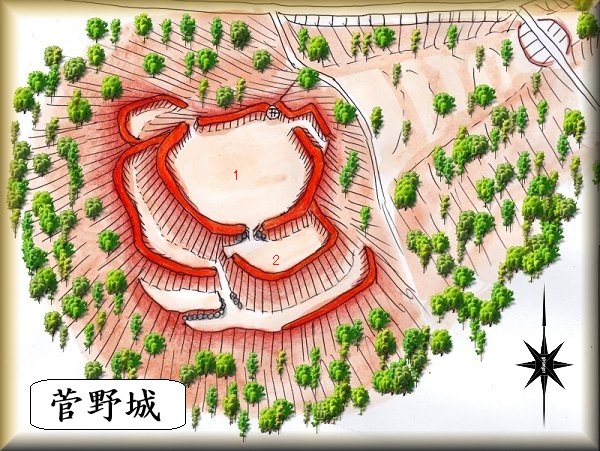

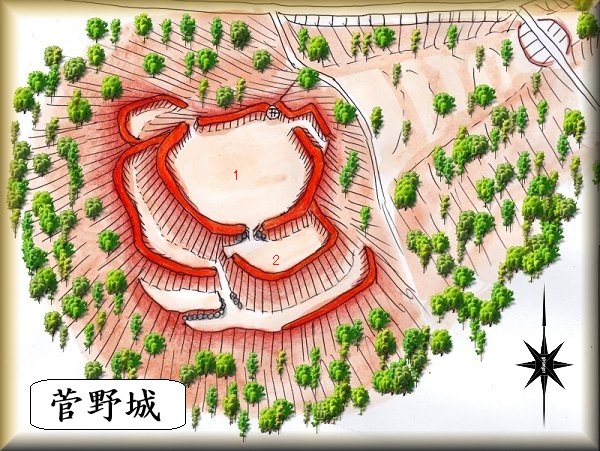

菅野城(吉備中央町吉川)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

菅野城の場所。 入口の場所。

菅野城は、南正行の集落の南側にそびえている比高20mほどの独立山稜に築かれている。

周囲は道が狭くて運転するのには気を遣うが、城の北側山麓には路肩の余白があり、そこに車を停めておくことができた。

そこから少し東側に進んだところに城内に接続する道があるのだが、入口がヤブになっており、案内板も何もないので、よほど注意してみないと見つけることはできないであろう。

私もこの入口を見つけることができずに、そのまま東端まで進んで行って、切通の道路になっているとこから登って、城のところまで進んできた。

ところが城の真下まで来ると、そこに道があったのでがっくりしてしまった。

その上の6mほどの城塁を登ったところが1郭である。

1郭は長軸40mほどの郭で周囲には土塁を巡らせている。

北側の土塁の下に祠が祭られていた。上記の道はこの祠に参詣するためのものだったのであろう。

東側は土塁が二重になっている箇所があり、虎口の名残である可能性がある。

1郭の南北にも虎口があり、それぞれ下の出桝形状の郭へと接続している。

2郭との間の虎口には両脇に石積みが見られた。

2郭の西側下には横堀があり、そこから南側に降りていくところにも石積みがあった。ここに門があったようだ。

菅野城は小規模な城ではあるが、土塁がしっかりと構築されており、また石積みまで備えている。

比較的新しいタイプの城郭だったという印象を受ける。

菅野城の城主は土師兵部尉だったと伝えられている。

土師兵部尉は宇喜多氏の家臣で、虎倉城の伊賀氏にかつては従っていた。元亀・天正の頃の話である。

|

|

| 南側から |

登城道入口だが・・・これでは分からない。 |

|

|

| 1郭 |

1郭の祠 |

|

|

| 土塁 |

下の郭の土塁 |

|

|

| 下の郭と土塁 |

虎口 |

|

|

| 虎口脇の石積み |

石積み |

|

|

| 石積み |

石積み |

|

|

| 出桝形状の郭 |

郭 |

|

|

| 虎口と石積み |

1郭の土塁 |

|

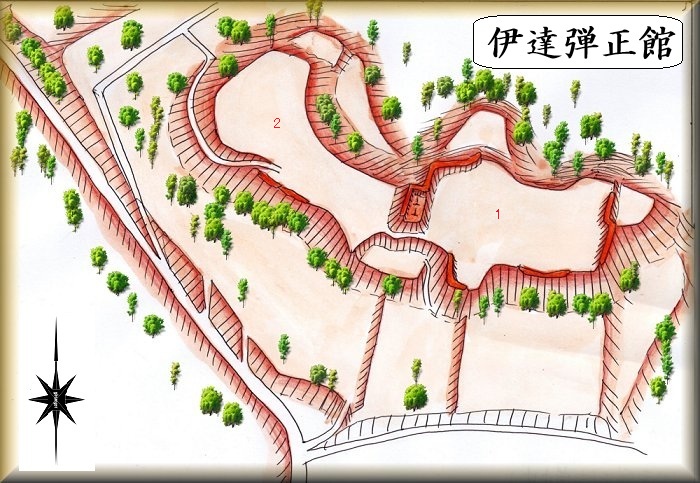

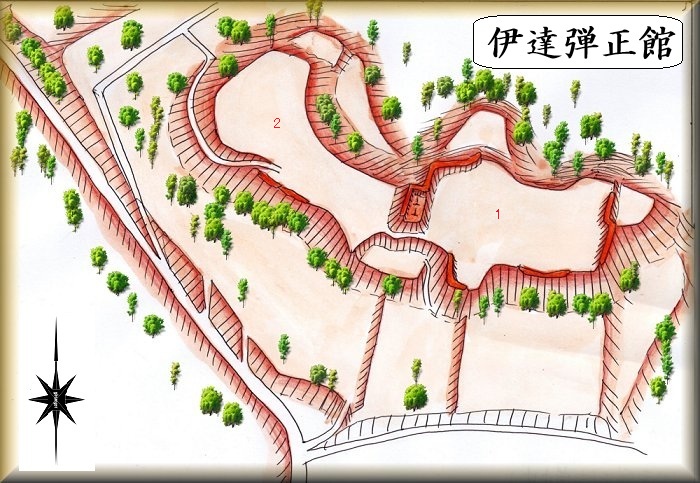

伊達弾正館(吉備中央町北)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

伊達弾正館の場所。

伊達弾正館は、岡山自動車道賀陽ICの南東2km程のところにある。比高20mほどの山稜である。

南西側の道路沿いにかつては案内板があったようだが、現在では倒れて取り払われてしまったようである。

城の入口は、この南西側の道路沿いにある。

しかし、困ってしまうのは車を停められそうなところが近くにまったくないということである。

仕方がないので、城への入口の道路の所に突っ込んで停めさせていただいたのだが、こういう停め方をしてよかったのかどうか分からない。

そこから道路を進んで行くと上の畑の間の道となっていく。これを進んで行ったところに城への入り口の案内があった。

入口がちょっとヤブ化していたが、それを通り抜けたらしっかりとした山道となり、そのまま進んで行ったら2郭に出た。

2郭には七面大天女堂があり、この道はそのための参道として付けられたものであったかもしれない。

2郭はきちんと削平されており、これをまっすぐ進んで行くと、正面に土塁が見えてくる。ここに城址標柱が建てられていた。櫓台のような場所である。

前面に堀は掘られていないが、土塁は折れを伴いながら北側に延びている。

この先が1郭である。城のメインとなるのはこの2つの郭だったようだ。

2つの郭を中心として縁部には小郭をいくつか造成している。

またその下の民家がある部分も、下の道路からは一段高い地形となっており、関連する施設のあった場所なのかもしれない。

伊達弾正屋敷はその名の通り伊達弾正朝義の居城だったと伝えられている。

伊達弾正は奥州伊達氏の一族であったと思われるが、鎌倉時代に備中国野山荘の地頭に任命され、当地に赴いて居館を築いたものと思われる。

伊達氏は後に野山氏を名乗るようになったという。

|

|

| 登城道入口 |

2郭への道 |

|

|

| 2郭虎口 |

2郭。七面大天女堂がある。 |

|

|

| 1郭土塁 |

土塁 |

|

|

| 土塁の上は櫓台状になっている。 |

城址碑 |

|

|

| 1郭 |

土塁 |

|

|

| 2郭 |

2郭 |

|

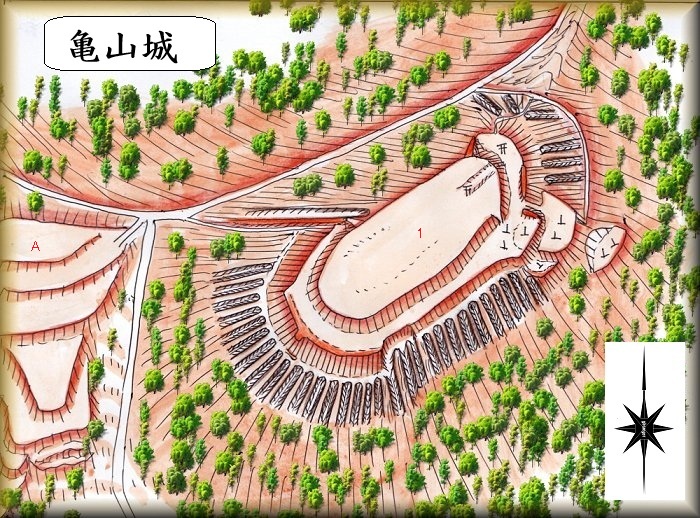

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。