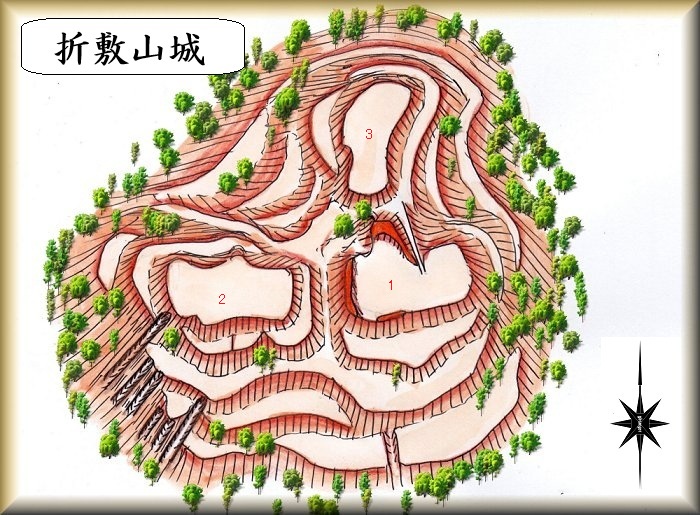

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。折敷山城の場所。

折敷山城は、小田川の南側の平野部にそびえる比高40mほどの山稜に築かれている。

平野部にある台地なので、遠くからでも遠望でき、どこが城山なのかはすぐに分かるのだが、登城口が分からない。

大手道は恐らく南側のどこかからあるのではないかと思うのだが、南側は民家が建て込んでおり、どこかのお宅の敷地内を通らないと城には取り付けなさそうに思われる。

しかし、北側に回り込んだところ、民家輪の脇辺りから山中に入っていく道があった。

道路もすぐ近くに路肩が広くなっているところがあったので、そこに車を停めさせていただいて、山に取り付いてみることにした。

ところが登ってすぐに急斜面かつ倒竹の海と遭遇してしまった。

これではとても登ることはできない。今回は登城を断念することにした。

鳥観図は『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図に基づいて作成してみたものである。

山頂部の3つのピークを削平して造成した1,2,3の3つの郭が城の中心となっている。

その周囲は地形なりに削平して段々の腰曲輪を何段も形成しているようである。

折敷山城についての詳しい歴史は分かっていないが、『古戦場備中府志』には「尾鋪山城」とあり、天文・弘治年間(1532〜58)の頃、城主は有岡新之丞だったという。有村氏は小田氏の家臣であった。

有岡氏の後、城主はめまぐるしく移り変わっている。

永禄9年(1566)からは小田政清、文禄4年(1595)からは毛利家の蔵入地、慶長3年(1598)からは毛利元康、慶長5年(1600)からは代官所となり、慶長8年(1603)からは楢村監物の支配下に置かれた、とされている。

毛利家に関連する城として、宇喜多領との境界を抑える境目の城の1つだったと思われる。