���{�L���s

���Q�l�����@�w�}���ߋE�̏�s�x�w���{������s���T�x

���c��i�k��E�L���s�]�����j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x�w�}���ߋE�̏�s�v���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x�w�}���ߋE�̏�s�v���Q�l�ɂ����B

�@���c��́A�]����4-4-17�ɂ���A���݂͋��H���Ƃ̏Z���ƂȂ��Ă���B�܂��Agooglemap�ɂ��f�ڂ���Ă���B

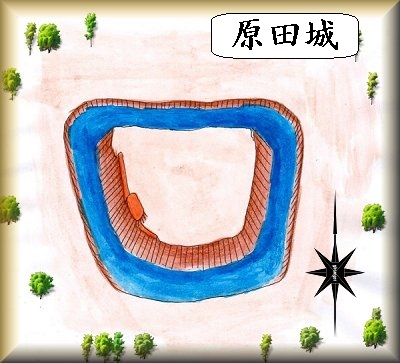

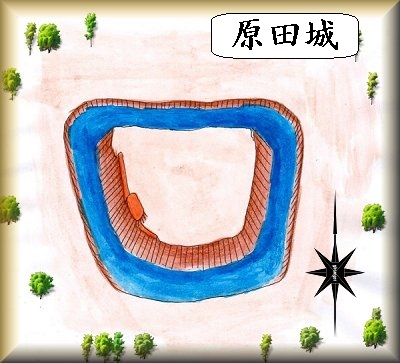

�@���c��͌��c�ѓ��̋���ł���A���Ėk��Ɠ��̂Q������A�Ƃ��ɒP�s���`�̏�قł������Ƃ����B���݁A���c��ƌĂ�Ă���͖̂k��̕��ł���B

�@���͂͑�n�����i��ł��邪�A�k��Ɋւ��ẮA�j�ՂƂȂ��Ă��鋌�H���ƏZ��������W�ŕۑ����ꂽ���̂ł���B���������āA���̕~�n���ɓy�ۂ��c����Ă���B�y�ۂ̈ꕔ�͘E���ƂȂ��Ă���炵���B�܂��A���͂̏�ۂ��㐢�̐Ί_�ɂ���ĉ��H����Ȃ�����A���̌`��𗯂߂Ă���B

�@

�@�������A���ۂ̏��͉H���Ƃ̏Z��������ɒ���o���Ă����悤�ŁA�H���ƏZ��̓���������x�����o����Ă���B

�@��̋K�͂�50���l���قǂ̏��K�͂Ȃ��̂ł��邪�A�x�͐[���T�C�U���A��18���قǂ�����傫�Ȃ��̂ł������B�������A�x�͊��S�ɖ��߂��Ă��܂��Ă���̂ŁA���݂ł͂��̍��Ղ𗯂߂Ă͂��Ȃ��B

�@�Ȃ��A�H���ƏZ��͏펞���J����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���J�͓y�j���E���j���̐��߂���ߌ�3��30���܂łƌ��肳��Ă���B�����ɓ����ď���̓y�ۓ������w���邽�߂ɂ́A�����Ǝ��Ԃɒ��ӂ��Ă����K�v������B

�@���c��́A���l�̎�ł��������c���̋��قł���A�����N�Ԃɂ͂��łɒz����Ă����B

�@���m�̗��̍ۂɂ́A���c��̋߂��ɂ��閸����ō��킪�s���Ă���A���c��ł��U�h�킪�s��ꂽ�\��������B

�@�V��10�N�i1541�j�A�א싞���Ƃ̕���ɂ��R�����u�����A���c��͖ؑ��ɂ���čU�����ꂽ�B���̎��͎������������悤�����A�V��16�N�ɂ͍א쐰���̌R���ɂ���čU������A���c��͊J�邵�Ă���B

�@�V��6�N�i1579�j�A�r�ؑ��d���D�c�M���ɑ��Ėd�����N�������ۂɂ́A�D�c�R���L������U�߂邽�߂̐w���Ƃ��āA�ꎞ�I�ɗ��p���ꂽ���Ƃ�����Ƃ����B

|

|

| ���c��Ղɂ��鋌�H���ƏZ��̓����B |

���c��쑤�̏�ہB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���������~�i�L���s�l�꒚�ځj

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@���������~�̏ꏊ�B

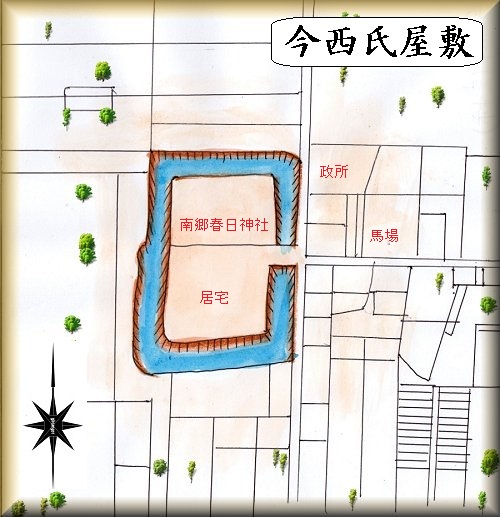

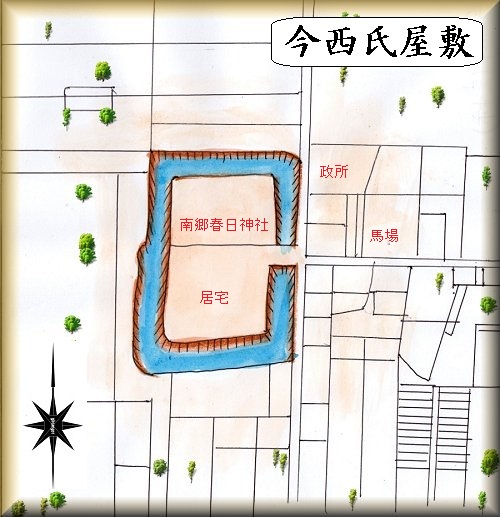

�@���w��̎j�ՂƂȂ��Ă��鍡�������~�͏��ю��̖k���P�T�O���قǂ̏��ɂ���B

�@�n�}�ɂ��u�t����Г싽�ڑ㍡�������~�v�ƌf�ڂ���Ă���̂ŏꏊ�͂����ɕ�����ł��낤�B

�@���~���̖k���ɂ͏t����Ђ��������Ă���悤�����A���݂������͂��q���̌䉮�~�ƂȂ��Ă���悤�ŁA�_�Ђ��܂߂āA�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�ł���B

�@���Ă͐��x�����炳��Ă����悤�����A����͌��݂ł͖��߂��Ă��܂��Ă���B

�@�����Ɖ��~�ɂ��āA�L���s�̃z�[���y�[�W�̉�������p����ƈȉ��̒ʂ�B

�t����Г싽�ڑ㍡�������~�i��������������Ȃ������������܂ɂ����₵���j

���ݒn�F�L���s�l1-8-23

�w��N�����F����21�N(2009�N)2��12��

�@���i2�N�i1183�N�j�L���s����J�A���c�A���]���A�����A��ς̈�тɍL����ۊ։Ƃ̑����u�������q�i����݂ɂ��܂��j�v���ޗǏt���ЂɊ�i���ꂽ�̂��_�@�ɁA�ЉƂ̒����猻�n�Ǘ��������Ȃ��ڑ�i�����j�Ƃ��āA�܂��싽�t���_�Ђ̍��J���i�邽�߉��������������̉��~�ł��B

�@���݂������������Z���鉮�~�n�́A���ĊO�x���߂��炵����2��(��216m�l��)�͈̔͂��������Ƃ���A���̒����ɓ�k1���i108m�j�A���������i54m�j�̋�����\������̂ł��B���@�����ł��A���̖x�ՂȂǂ̈�\���e���Ŋm�F����Ă��܂��B

�@���݁A���~�n�ɂ͕�i8�N�i1711�N�j���z�̎剮�A����3�N�i1746�N�j�ɓޗǏt���Ђ̎�{�Гa���ڒz�����싽�t���_�Ж{�a������A�`������c��Ȓ�����������������̗l�q�������I�ɕ����ł���M�d�Ȏj�ՂƂ��č��̎w����Ă��܂��B

|

|

| �t����Г싽�ڑ㍡�������~�̔� |

���������~�̖� |

|

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x�w�}���ߋE�̏�s�v���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x�w�}���ߋE�̏�s�v���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B