大阪府富田林市

*参考資料 『図解近畿の城郭』『大阪府中世城郭事典』

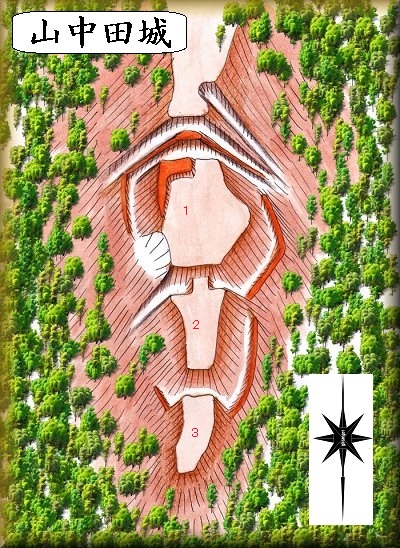

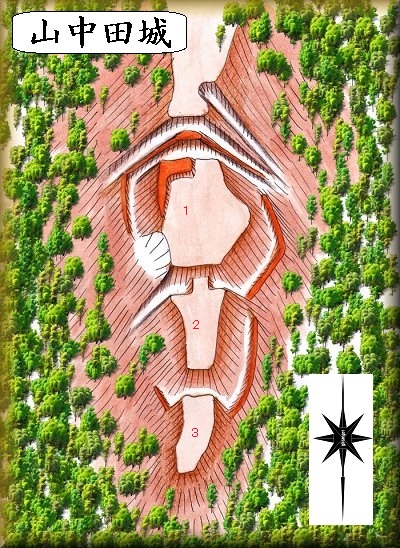

山中田城(富田林市かがり台)

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

山中田城は、かがり台の住宅街のある高台にあった。現在では宅地開発によって消滅してしまっているが、高台にあるという地形だけは残っている。

城は北に延びた山稜を堀切によって区画されたもので、大きく3つの郭によって構成されている。

また、城塁の側面部には横堀が巡らされているのも特徴の1つである。

発掘調査では、柱穴等の建造物の痕跡が検出されているが、建物を復元できるほど明瞭なものではなかったようである。

注目すべきなのは、西側斜面の横堀と、尾根基部の堀切から多量の瓦が検出されていることである。

これは堀切や横堀に面して瓦葺の櫓が建てられていたことを示している。

遺物の年代観は14世紀前半から16世紀前半にかけてのものであり、16世紀前半には廃城となっていたと考えられる。

となると、16世紀前半までに瓦葺建造物や横堀が使用される城郭として活用されていたということになる。

楠木正成は元弘2年(1332)に篝山城を築いているのだが、篝山城がこの城であるという説と、篝山城はここではなく、もっと上方にある別の城であるという説とがある。

「山中田城」というのは、篝山城と区別するために富田林教育委員会によって付けられた名称である。

|

|

| 北側から井山城のあった台地を遠望したところ。現在でも微高地となっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

富田林寺内(富田林市寺内町)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

富田林寺内の場所。

現在の富田林の寺内町がそのまま富田林寺内の内部である。

現状では宅地が建て込んでいるため、旧状を伺い知ることはできないが、上記の書に掲載されている図を基にして鳥瞰図を作成してみると、右の図のようになる。

石川の北西側の微高地で、堀は掘られていないが、切岸状の土手を巡らせることによって防御性の高い独立集落を形成したものである。

全体の形状は不整形な円形で、広さは長軸300mほどある。

内部には寺院が多く、現在でも古い街並みを見ることができる。ゆっくりと散策してみるのもよいだろう。

興正寺の太鼓櫓などは城郭建築そのものといっていい形態をしている。

寺内町は永禄初年(1558)に興正寺が建てられたことに始まる。

以後、史料には「富田林道場」や「とんた林御はう(御坊)」といった名称で登場してくる。

寺内町は周辺の四ヵ村(中野村、毛人谷村、新堂村、山中田村)から2人ずつ集まった代表者8人よって自治運営されていた。

中には商工業者も混じっており、単純な寺内町ではなく、商業都市としての性格も有していたと考えられている。

永禄2年(1559)の畠山高政による禁制、翌年の安見宗房による定書などから、地子銭や人夫役などの諸公事の免除、徳政令の適用の除外、などの特権が認められており、特別扱いされていた様子が伺える。

なかでも「大坂並」の文言から石山本願寺同様の特権を得ていたことも想定される。

織田信長と石山本願寺が争っていた際には、富田林寺内は石山本願寺に与しないことを約束していたため、戦火を逃れることができた。

富田林寺内町は興廃することなく近世に突入し、在郷町として発展していくこととなったのである。

|

|

| 興正寺の太鼓櫓。 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。