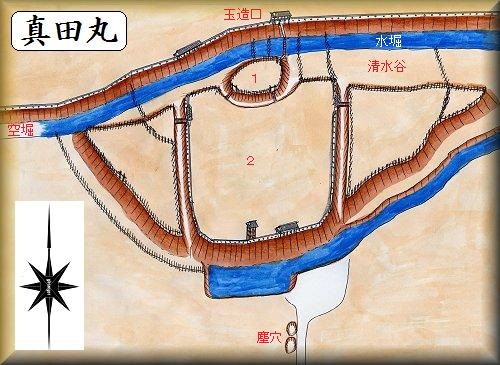

真田丸(大阪市天王寺区玉造本町真田山、宰相山、空堀町)

*参考資料 『真田信繁』(平山優)

真田丸のあった場所。

真田丸のあった場所。

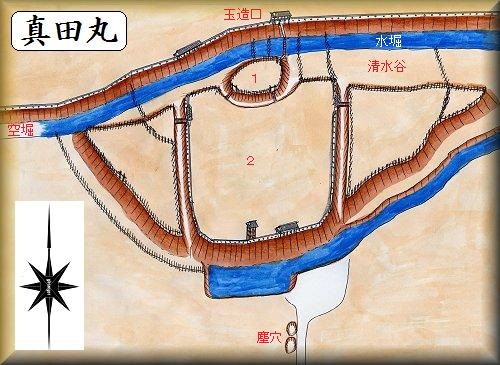

真田丸については、大阪の陣後の破却、市街地化などにより、現在明確な遺構は残っておらず、その正確な形態については把握できていない。私自身、真田丸本体のイメージはつかめていなかったのだが、上記の資料『真田信繁』(平山優)を読むことで、初めてそのイメージを掴むことができた。本年(2016年)はNHK大河ドラマで『真田丸』が放映されているということもあり、この本から得たイメージを基にして真田丸の復元図を描いてみようと思い立ち、鳥瞰図を作成してみたというわけである。

同書の「真田丸の正体」において平山氏は、これまでの研究を集大成し、またこれまで提示されてきた史料にも直接当たり1つ1つ検証していることで、氏なりの結論を出している。その態度は極めて実証的なもので、首肯できる部分が多いと思う。右の鳥瞰図は、それを基にして想像してみたものである。

従来、真田丸は真田氏の独創で構築されたものだという解釈が一般的であったが、これは後世の「真田丸」という名称に引かれすぎたことによるものであると考えられる。開戦の前、大阪城の外郭周囲には多くの砦が築かれており、真田丸もそれらと同様に、大阪城外郭防衛のため、もともと大阪方によって計画されていたものであったのではないか。

実際、真田信繁が大阪城に入城したのが11月、真田丸が完成したのはそれから2週間後ほどと、真田丸の完成までの時間は短く、信繁入城当時には、すでに真田丸の造成は始まっていたはずである。もちろん、その頃には「真田丸」という名称もなかったであろう。もっとも、その後、真田信繁によって、独創的な構造が付加された可能性はある。

真田丸は、現在、真田山、宰相山と呼ばれる台地を中心にして築かれていた。もちろんこの名称は、大阪の陣後に、真田氏、前田氏(前田宰相)が、関係したことにより生じた地名であり、もともとこの台地は「笹山」と呼ばれていた。この笹山が真田丸となったわけである。(『慶元記』(北条氏長))

したがって、加賀藩の史料において「兵士の多くが戦死した笹山」というのは、真田丸とは別の笹山を想定する必要はなく、真田丸そのものを指す、と見るのが当たっていそうである。大坂冬の陣の最中はまだ、(特に東軍においては)「真田丸」ではなく、「篠山の出丸」などと呼ばれていた可能性が高い。

真田丸の形状を伺う史料・論考としては、現在、有力なものは2系統ある。

1つは、浅野文庫蔵『諸国古城之図』所収の「摂津真田丸」に基づくものである。坂井尚登氏や千田嘉博氏らは、近世や明治時代の古地図、さらには現状の地形などに基づいて、この「摂津真田丸」の図が、現地の地形に合っており、かなり正確に描かれているものであるとし、この図に基づいて真田丸の構造を想定している。

もう1つは、北垣聡一郎氏によって紹介された「大阪真田丸加賀衆挿ル様子」(永青文庫蔵)によるものである。この史料は実際に真田丸の攻撃に関わった前田家の家臣が書いたものと思われ、詳細な書き込みもあり、かなり正確なものであると思われる。また、この史料は、同じく当事者であった藤堂高虎家中の者が描いたと思われる「大坂冬陣仕寄之図」とも共通点が多く、両者はかなり信憑性が高いものと見てよい。『加賀衆』で城のラインには平櫓1基と物見櫓1基が描かれている。実際にはもう少し櫓が存在していたのかもしれないが、『加賀衆』の図に従ってみた。また、南側の道路沿いには豊臣家中間衆の屋敷が立ち並び、ごみを捨てるための塵穴2つがあったという。

このように、この2系統の史料はそれぞれ明確な根拠を持っているのだが、問題なのは、この2系統の図の形状が異なっているということである。この矛盾をどう解決していけばよいのであろうか。

ポイントになるのは、『加賀衆』に描かれている「地勢高し」と記述のある台地縁のラインである。『加賀衆』の示す真田丸の堀のラインは、台地の縁よりも内部に入った所にある。すなわち真田丸の堀のラインは、台地の形状に沿っているのではなく、台地を掘り切るように掘られているのである。それに対して「摂津真田丸」で描かれている真田丸のラインは、台地の形状そのものを表しているようである。

これはどういうことか。「摂津真田丸」が描かれたのはすでに戦役後のことであり、真田丸の堀は大方埋められてしまった跡のことであったろう。それに対して『加賀衆』は、まさに真田丸そのものを攻撃した際の記録であるから、描かれている堀は現役のものである。つまり真田丸が健在であった際の堀は、台地そのものではなく、台地を掘り切るようなものであり、前面の箱型の水堀は、台地上というよりも、台地の下に掘られていたものだったのではないだろうか。ちなみに「摂津真田丸」では、前面の堀の形状が凸凹を伴ったものになっているのだが、これも埋められた堀や残存する堀が混在する状況で、現状を描いたことにより生じたものではなかったか。

あえて、台地そのものを真田丸本体に取り込まなかった理由としては、取り込まない部分の台地縁部や内部に複数の柵を配置することで、敵を動きにくい状態に置き、それを真田丸本体から攻撃するための迎撃空間としようとしたからではないかということが考えられる。きわめて戦闘的な空間となっていたわけで、実際東軍の多くの兵が、ここで死傷することになったのである。

以上のように解釈すれば、堀に囲まれた真田丸の西側に、柵のみで描かれた郭が描かれている『僊台武鑑』所収「大坂冬の陣配陣図」とも矛盾しない。

また、「摂津真田丸」に描かれている内部北側に堀で囲まれた円形の区画1(長軸40mほど)は、『加賀衆』では描かれていない。しかし、これは攻撃側であった加賀衆には、曲輪の内奥部である1の様子は伺い知ることができなかったから把握するに至っておらず、したがって描かれなかったのではないかと思われる。つまり、内部に1の区画は存在していたと見てよいと思う。

この1はどういう意味合いの区画だったのであろうか。通常の城郭でいえば、主郭に当たる部分といっていいかもしれない。しかし、この区画は、真田丸の北端に当たり、その先は清水谷を挟んで、大阪城惣堀玉造口の虎口に面している。この区画は、真田丸が城内と孤立せずに、大阪城本体と接続するために必要な小郭であったのではないだろうか。真田丸内部に設置された丸馬出といったら言い過ぎであるが、この部分から玉造口虎口にアクセスするルートが確保されていたのではないかと思うのである。その間には清水谷の低地があるわけなのだが、そこには柵を設置するなりして、真田丸がいよいよ危険になった際には、城内に引き上げられるようになっていたのではないだろうか。また、清水谷の部分は幅があるとはいえ、城内からの射撃の射程距離内であり、真田丸と城内との間に入り込もうとした敵は、砲撃にまともにさらされることになったであろう。

真田丸と大阪城本体を隔てる清水谷の存在により、「真田丸は敵を誘い出すための孤立した城郭であった」という人もいるが、実際にはあくまでも大阪城と接続した出丸であり、その間のアクセスは保証されていたと考えられる。

以上の点を考慮したうえで描いてみた想像図が右のものである。これが真実の真田丸の形状を表しているのかどうかは定かではない。しかし、現在見られる史料や地形的条件を矛盾なく解釈した場合、このような城館の構造が想定できるのである。

遠里小野(おりおの)環濠(大阪市住吉区遠里小野)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

遠里小野環濠の場所。

遠里小野環濠は、南海高野線我孫子前駅の西側一帯にあった。

現在では環濠はすべて埋められてしまったようで、遺構をみることはできない。

古図や上記の書の復元図などから想像してみると、おおよそ右の鳥瞰図のような形状をしていたようである。

南西側と北東側に大きな折を伴った形態をしている。

規模は東西で300mほどあったようだ。

内部には安養寺、西方寺、極楽寺、安楽寺と言った寺院が建てられていた。

寺内町のような性格も有していたのであろう。

戦国時代、織田勢と対立していた三好衆や根来衆は、何度か、遠里小野に陣取っている。

その際は陣城として機能していたのであろう。

天正3年)1575)に織田信長が堺に攻め寄せた際には、信長自身が遠里小野に陣を構えたこともあった。

環濠集落でありながら、戦国期は城郭としても活用されていたようである。

|

|

| 安養寺北側の堀跡の道路。 |

|

|

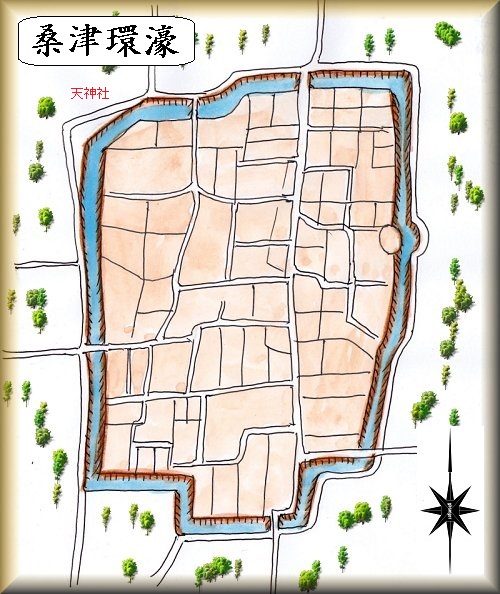

桑津環濠(大阪市東住吉区桑津二丁目)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

桑津環濠の場所。

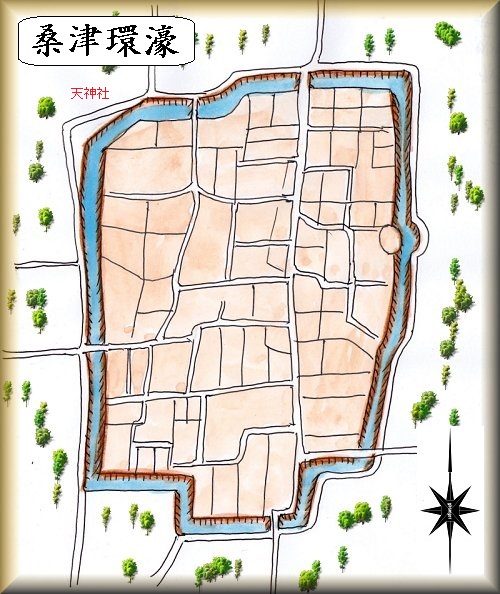

桑津環濠は、大阪市東住吉区桑津二丁目の辺りにあった。

周囲は宅地化が進んでおり、堀はすべて埋められてしまったようである。

上記の書には復元図が掲載されており、それを基に鳥瞰図を作成してみると、おおよそ右の図のような形状になる。

北西側の天神社の南側の道路は堀の跡だという。この辺りは大坂夏の陣で激戦地となったと言われるところで、道路沿いには大坂の陣戦没者供養塔が建てられている。

夏の陣では徳川家康はこの近くに陣取っていたと伝えられる。

となると真田幸村が家康の本陣に攻め込んだというのも、この辺りでの出来事だったのであろう。

そう考えると、なんとも感慨深い場所である。

その際に出た戦死者の霊がここに祭られているというわけである。

環濠の規模は南北250m、東西200mほどのものであったらしい。

付近にある桑津遺跡は、縄文時代から中世にかけての複合遺跡であり、かなり古い時代から、この地に集落が存在していたことが分かる。

環濠が築かれたのがいつのことなのかは不明なのであるが、おそらく中世段階でのことだったのだろう。

|

|

| 天神社脇の道路は堀の跡だという。道路沿いに大坂の陣戦没者供養塔が建てられている。 |

|

|

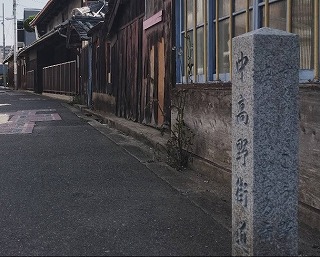

喜連環濠(大阪市平野区喜連)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

喜連環濠の場所。

喜連環濠は、平野区喜連六丁目辺りにあった。

式内楯原神社や如願寺のある一帯が、環濠集落の中心部だったのではないかと思われる。

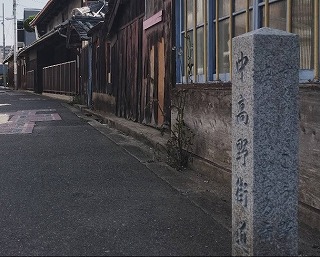

また、その南西側に中高野街道の道標が残されている。

喜連看護は中高野街道を内部に取り込んでいた。

宅地化によって、現在、堀は完全に埋められてしまったようで、その名残を認めることはできない。

上記の書に掲載されている復元図や古図などを基にして鳥瞰図を作成してみると、おおよそ右の図のような状態だったのではないかと思われる。

規模は東西350m、南北250mほどと、なかなかの規模である。

堀には折が見られるのが特徴と言っていい。

特に南西側は稜保式城郭のような形状を成しており、興味が惹かれるところである。

虎口は東西南北にそれぞれあったようである。

喜連環濠がいつ築かれたのかは不明だが、戦国時代になると、この地は度々戦乱の舞台となっている。

天文年間の初期、細川氏綱が居城とした喜連城があったという。

この喜連城というのが喜連環濠のことなのかはっきりしないが、同一のものであった可能性は高いであろう。

喜連での戦乱に際して、天文12年(1543)には細川氏綱が、永禄2年(1559)には三好長慶が、永禄9年(1566)には松永久秀が喜連に陣取っていたという。

|

|

| 環濠内部を通っていた中高野街道の道標。 |

|

|

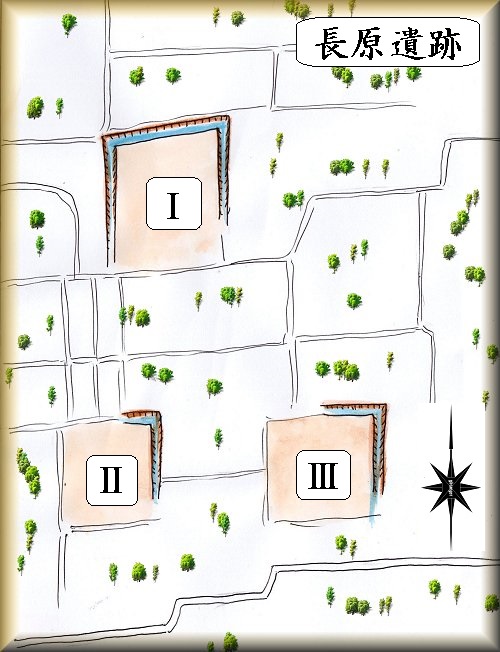

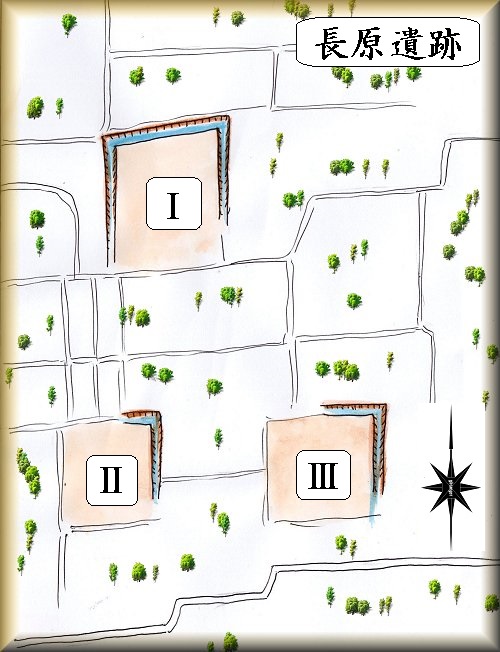

長原遺跡(大阪市平野区長吉長)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

長原遺跡の場所。

長原遺跡は、平野区長吉長二丁目から三丁目にかけての一帯にあった。

近畿自動車道の建設に伴って発掘調査が行われ、それによって確認されたものである。

かつて堀に囲まれた大規模な集落が存在しており、方形の区画も3つ確認されている。

規模は100m四方ほどのものである。

中世の堀囲みの館が存在していた可能性が高いと考えられる。

都市化が進んでいるため、現在では遺構は完全に消滅してしまっている。

上記の書の遺構配置図などを基にして鳥瞰図を作成してみると、おおよそ右の図のような状態だったものと想像される。

長原遺跡は縄文時代、弥生時代から中世に至る複合遺跡で、かなりの長期間、集落が存在していた場所であったことが確認されている。

出土した墨書土器から、飛鳥時代には王権の直轄地である「ミヤケ」があった可能性も指摘されている。

また、初期の条里制があった可能性も考えられている。

平安時代の初期には大規模な洪水の被害を受け、9世紀から10世紀にかけては、人がほとんど住んでいなかったと想定される。

11世紀初頭から開発が再開され、再び集落が営まれるようになった。

中世初期段階になって堀囲みの区画が形成されていった。

堀囲みの内部には12世紀から13世紀にかけての建物跡が集中している。

15世紀になると、集落は断絶していったと考えられている。

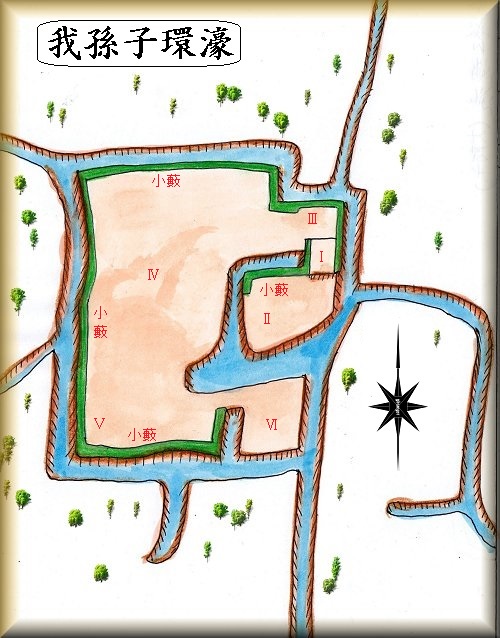

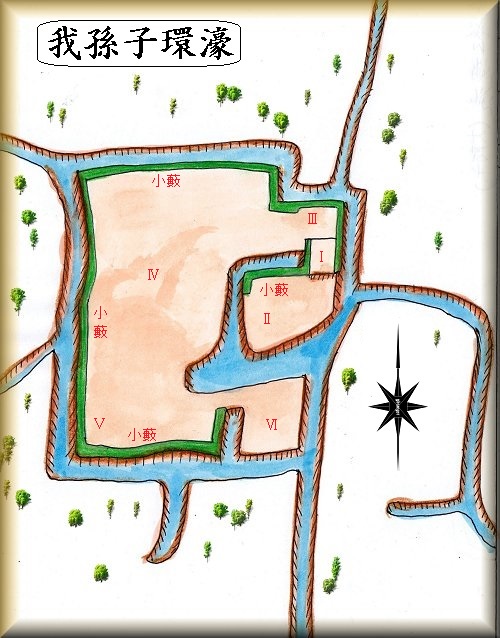

我孫子環濠(大阪市住吉区我孫子)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

我孫子環濠の場所。

我孫子環濠は、住吉区我孫子四丁目の我孫子観音を中心とした一帯にあった。

現在では宅地化が進んでいるために遺構は失われてしまっているようである。

上記の書に掲載されている復元図を基にして鳥瞰図を作成してみると、右の図のようになる。

規模は250m四方ほどのもので、東側に内郭ともいうべきⅡがあるのが特徴である。

通常の環濠集落とは異なり、内郭を備えているのが、城郭的な構造となっている。

Ⅱは80m四方ほどと、豪族の居館のような規模があり、支配者層の居住区と想定される。

その周囲に堀が巡らされ、さらに外側に外殻のⅢ、Ⅳ、Ⅴが形成されている。

Ⅵの部分は堀を隔てた独立性の高い区画で、城郭ならば馬出と見たくなるような場所である。

周囲には小藪が巡らされている。

城館の周囲に土塁ではなくヤブを巡らせていたというケースが時々見られる。

密集したヤブはそれなりの防御力を持っていたのであろう。

明応2年(1493)2月、将軍足利義材は、高屋城の畠山基家を攻めたが、それをきっかけとした政変が発生し、義材は失脚してしまうことになる。

この政変を描いた「明応2年御陣図」には、アイコという陣所が記載されている。

このアイコは「我孫子」のことではないかと推定され、この時に我孫子環濠が陣所として使用されていた可能性が指摘されている。

14世紀後半から我孫子では、荏胡麻の栽培と交易が盛んにおこなわれていた。

また鋳物師も活躍し、我孫子環濠は、商業で栄える土地となっていた。

「東摂津城址図誌」には「我孫子城」が描かれている。ここでは80m四方の方形の堀囲みの区画とされており、鳥瞰図のⅡの部分を城として取り上げたものと思われる。

古くから城として認識されていた場所のようである。

真田丸のあった場所。

真田丸のあった場所。 *鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。