大阪府堺市

*参考資料 『日本城郭体系』 『大阪府中世城郭事典』 『図解近畿の城郭』

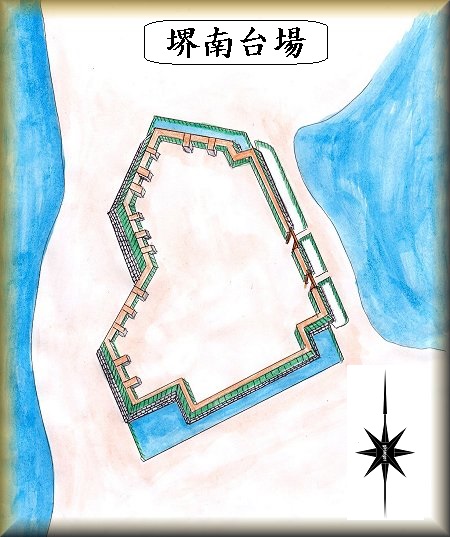

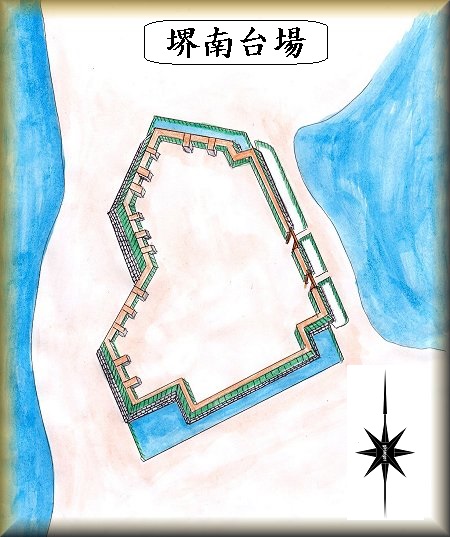

堺南台場(堺市堺区大浜北町大浜公園)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

堺市中区にある北浜公園が、境南台場の跡である。ここは北浜公園となっているので簡単にアクセスできるのではないかと期待しながら訪れてみた。

東側の道から公園のあるところに入り込んでいく。すると道路沿いに台場の南側の堀や石垣が見えてきた。内部が公園となっているのもわかる。

中央部の入口のところには案内板も設置されている。

ところが、車を停めるところがないのである。脇の道路は狭く、ちょっと寄せておくことも難しい状況である。

そんなわけで、東側の入口辺りを急いで駆け足で見ることしかできなかった。

後で知ったことなのだが、公園の西側に回り込んで行けば有料の駐車場があったらしい。

有料であったとしてもそこに停められたら、内部をゆっくりと探索でき、北側の石垣なども見ることができたであろうと思われるのであるが、残念であった。

境南台場は、他の多くの台場同様、幕末に江戸幕府によって大阪湾の防備のために築かれたものである。

北側の対岸には堺北台場があり、両者によって間を通る敵を迎え撃つという構造になっていた。

台場の形式はもともとは南北約360m、東西最大約183mの方形で折れのない直線的な城塁のものであったが、後に彦根藩によって改修され、現在のような折れが加えられた南北295m、東西195mの規模のものになったという。

|

|

| 北浜公園の入口。 |

南側の堀跡と石垣。入り口の北側部分。石垣は低いものである。 |

|

|

| 入口南側の堀と石垣。 |

内台場の部にある蘇鉄山。 |

|

陶器城(堺市中区陶器北陶器公園)

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』を参考にした。

堺市立陶器東小学校の南側にある陶器公園の一帯が陶器城の跡であり、googlemapにも掲載されている。

ところが大阪の市街地の城のありがちなことなのだが、周囲はみな道路が狭く、運転がとても大変である。そして、とても車を停めておくことができない。

公園であるのだから、少しくらいの駐車スペースがあるとありがたいのであるが、そんなものはまったくないのである。

近くには路上駐車している車が何台かあったのだが、それらの脇にも「駐車禁止」の道路標識が出ているのである。

何とか寄せて車を停めておいたのだが、ゆっくりと見学できるような状況ではなかった。

とはいえ、実際にゆっくりと見るべき遺構もなかったので、見学にはそれほど時間を要することはない。

陶器公園はおそらくかつての3郭に造園されていると思われる。

公園の奥には城の案内板があり、その背後のフェンスの奥を覗き込んでみると、そこには重厚な土塁がしっかりと残されているのが見えてきた。

遠目に見ているだけなので、これらの土塁が城のどの部分なのかはっきりとはしないのだが、おそらく一番高いところが1郭の土塁であり、東側や西側に延びているやや低い土塁は、かつての3郭のものではないだろうか。

堀は埋められてしまったようである。

そのようなわけで、旧状を把握するのは難しい状況ではあるが、古図に基づいて復元してみると、おおよそ右の鳥瞰図のような構造をしていたものと思われる。

中央部の1郭は一辺が40m程の方形で、その東西に2郭と3郭とを配置していた。3郭構造の城館であった。

|

|

| 陶器公園。奥のフェンス内部に土塁が残り、手前に案内板も設置されている。 |

フェンス越しに見た土塁。1郭のものか。 |

|

|

| 南側に続いている部分。 |

東側に続いている部分。 |

陶器城の歴史について詳しいことは分からないが、陶器氏の居城であった。

『楠木合戦注文』には、正慶2年(1333)、「当器左衛門、自放火」とあり、北条方の当器氏が居住していた当器城が攻撃され、当器左衛門が自ら城に火を放って落城したということが分かる。

また、観応3年(1352)には、南朝方の和田助氏と淡輪助重が陶器城を攻撃している。

このように南北朝時代では抗争の舞台となった陶器城であるが、その後の歴史について記録には出てこない。 |

余部(あまるべ)城(堺市美原区北余部)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭」を参考にした。

余部城は、北余部の4-1-31番地辺りにあった。現在では宅地開発によって消滅してしまっている。

1947年の航空写真を見てみると、主郭の形状と堀の様子を伺うことができる。

余部城に関する伝承などはなく、その歴史についてはよく分からないのだが、「城ノ山」「城の前」「城ノ西」「馬場の脇」などといった城郭関連地名が残されており、城館があったことは間違いのないところである。

近畿自動車道の建設に伴って実施された発掘調査では、11棟の建造物の柱穴が検出されており、建物跡が重なっていることから、長期間にわたって存続していた城館であったことが確認されている。また、柵列9条、井戸1基が検出されている。

城の規模はおおよそ60m四方ほどの小規模なもので、その内部に建造物1軒分の小規模な堀に囲まれた区画(15m×20mほど)があるのが珍しい。ただし、北側の先からも堀跡らしきものが検出されているので、外郭部が存在していた可能性もある。

城内から採取された遺物の年代は、13世紀から15世紀にかけてのものであり、16世紀の初めには廃城になっていたものと考えられる。

この地域では鎌倉時代末期には悪党が台頭しており、また南北朝時代には何度も両軍の合戦が行われている。そのような軍事的緊張感の中で使用されていた城館であったと想定されている。

|

|

| 城のあった辺り。 |

|

|

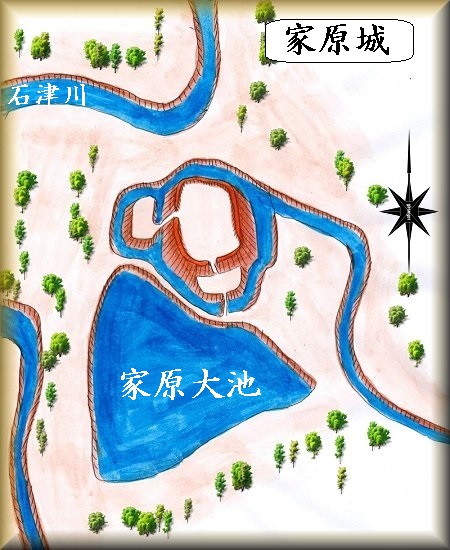

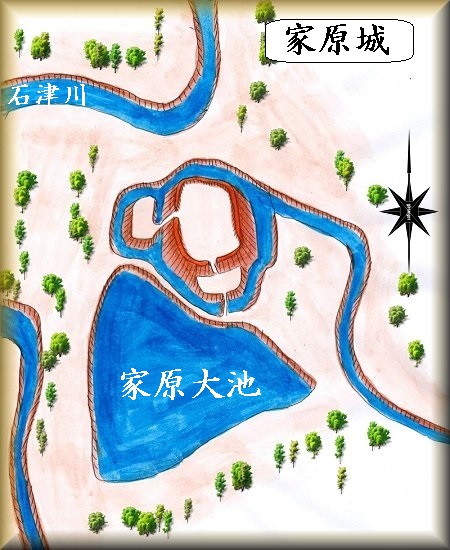

家原(えばら)城(堺市西区家原寺町)

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

家原城は、家原大池の北側辺りに存在していた。googlemapにも掲載されているが、現在では宅地開発によって消滅してしまった。

1946年の航空写真を見てみると、なんとなく城の形状を見ることができるが、1975年の航空写真では、すでに建物がびっしりと建て込んでしまっている。

ただ、現在でも周囲よりは一段高い地形となっており、なんとなく雰囲気は残されている。

家原城は基本的には単郭の城郭であり、西側と南側とに馬出状の小郭を配するという構造のものであった。

周囲を流れる石津川や家原大池が天然の堀として活用されていたようである。

戦国期の堺は、四国から本州にわたってくる三好勢の港口となる重要な地点であり、細川氏や三好氏などが何度も合戦を行っている。

そのような軍事的緊張感の中で家原城も築かれ、活用されていたのだと考えられる。

永禄9年(1566)、三好義継・三好三人衆と松永弾正との対立に際して、畠山高政・松浦氏・根来寺衆などが松永弾正に加担している。

その際、『細川両家記』に「根来衆、家原城を出で相構え云々」とあることから、家原城が松永方の城であり、根来衆がここから出陣していたことが分かる。

永禄11年、織田信長が上洛してくると、松永弾正は信長の配下となった。

織田方と対立していた三好三人衆は、織田方の所属となった家原城を攻撃している。

『多聞院日記』には「泉州江原の城、松永より池田丹後・寺町以下百余人置くの処、三人衆よりせめ、八十余討死、落去しおわんぬ」とあり、80人余りの戦死者を出して落城してしまったということが分かる。

|

|

| 城址に残る案内板と城址碑。 |

|

|

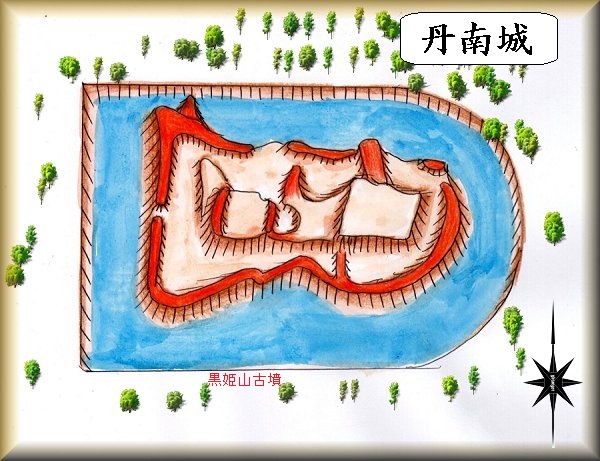

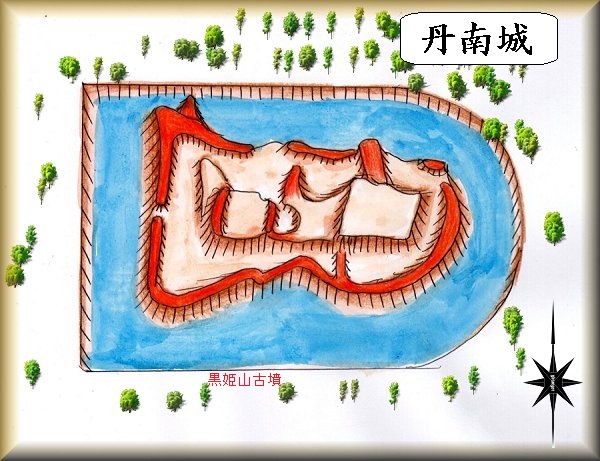

丹南城(堺市美原区黒山)

丹南城の場所(黒姫山古墳)

美原区黒山にある黒姫山古墳が丹南城の跡である。

古墳の北側は公園となっており、そこに黒姫山古墳の資料館も設置されている。

ところが、この公園には駐車場がないので車を停めるのには苦労する。

車はどこか道路の余白を探して停めさせていただくしかない。

黒姫山古墳の周囲には幅広の水堀が巡らされており、内部に進入することはできない。

しかし、この地域には赤色立体図があるため、古墳内部の地形は手に取るように見ることができる。

赤色立体図から看取した地形を基に作成してみたのが右の鳥瞰図である。

古墳は東西150mほどの規模がある。

古墳の中央部分を郭として造成し、縁部には土塁を巡らせることで横堀状の地形を形成していたことが想像される。

丹南城の城主等、歴史については不明である。

発掘調査により古墳からは中世の土盛りが検出されており、中世に城郭として利用されていた可能性が高いと考えられているものである。

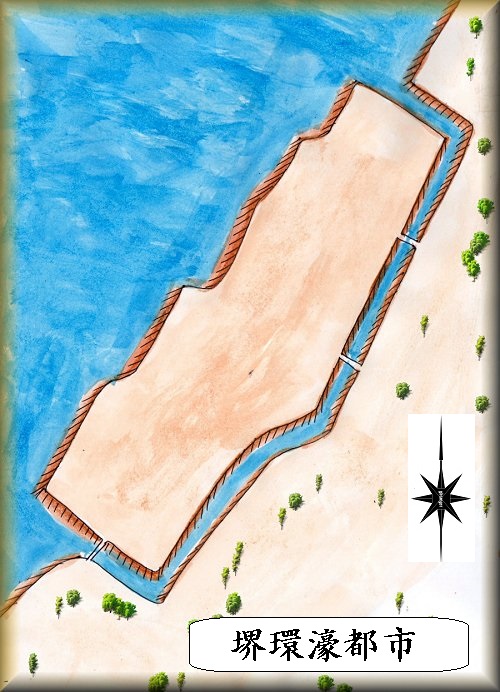

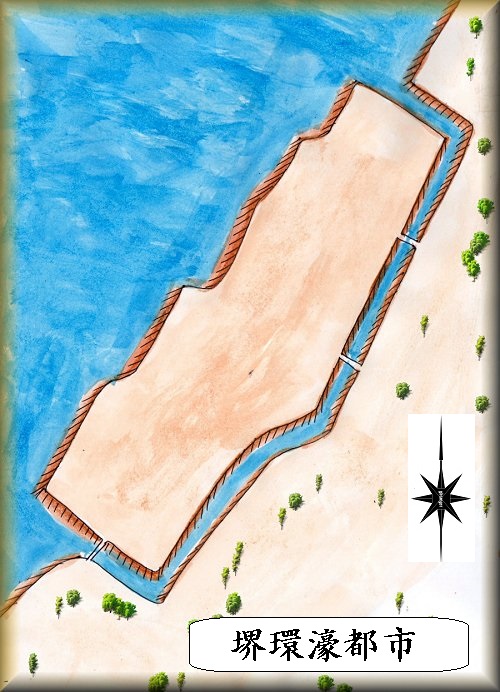

堺環濠都市(堺市堺区南半町東)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

堺環濠都市の場所。

昭和53年大河ドラマ『黄金の日々』は、織田信長の軍勢が堺に攻め寄せてくる場面から始まった。

堺の町の周囲には堀が巡らされており、要所要所に櫓を建て、鉄砲を配置した堺の会合衆は、その戦力で織田勢を迎え撃とうとしていた。

主人公の助左衛門らは、なんとか戦いを回避できないかと悪戦苦闘するのであるが、細かい内容については覚えていない。

印象に残ったのは、堺は陸続きの部分を堀で区画し、海に突き出した島のような形状をしており、武装した都市だったということである。

しかし、現在の境は都市化が進んでおり、海もかなり埋め建てられてしまっている。

かつての出島のような形状を現在では見ることはできない。

鳥瞰図は上記の書の図を基にして作成してみたものである。

環濠都市の規模は南北2.5kmほどと、非常に大規模なものであった。

ここで交易を行い、鉄砲を製作するなど、一大商業都市であったのである。

|

|

| 現在の水路 |

|

|

田園(たぞの)城(堺市中区田園)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

田園城の場所。

田園城は境東北環状線と東北1号線とが交差するジャンクションのすぐ北東側にあった。

比高10mほどの台地縁部である。

現在は宅地化のためにほぼ消滅してしまったようである。

わずかな土地の窪みや切通しが、かろうじて堀の旧状を思わせてくれるといった程度でしかない。

上記の書の図に基づいて鳥瞰図を作成してみると、右の図のようになる。

東西を堀切で区画した3つの郭と、その北側の台地部分とから成る4郭構造の城郭だったと想像される。

南北朝時代の戦乱の舞台として陶器城が史料に現れてくるが、現在陶器城と呼ばれている城は、防御力が高いとは思われない城のため、田園城こそが真実の陶器城だったのではないかという説がある。

陶器城は北朝方の城で、楠木勢によって何度か攻められ、落城もしている。南北朝時代の激戦地の1つであった。

時代は下って、寛政2年(1625)、小出三伊が1万石を領して、陶器城の跡に陣屋を構えた。

小出氏は3代で嗣子なく改易となってしまう。

宝永2年(1705)、三伊の曽孫は5千石の旗本として復活する。

復活した小出氏は文政6年(1823)になって田園城の近くに陣屋を構えた。

その後は明治維新まで維持されることとなった。

|

|

| 堀切の跡かと思われる切通し。 |

4郭との間の堀跡。 |

|

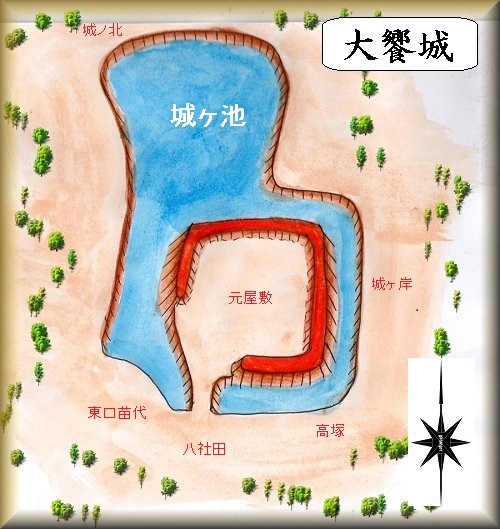

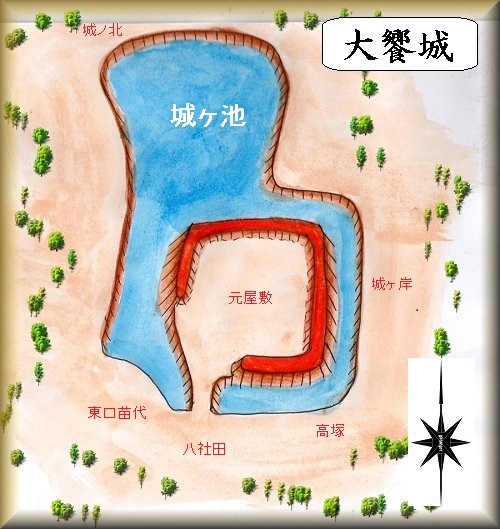

大饗(おわい)城(城岸寺城・堺市三原区大饗)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

大饗城の場所。

城岸寺のある辺りが城址だったと考えられる。寺院の名称からしても、この辺りに城があったことは間違いないだろう。

また、この城の別名を城岸寺城というのことである。

しかし、現在では遺構が消滅してしまっているために、正確に城址の場所を確認するのは難しい。

上記の書には周辺の小字図が掲載されている。そこには「元屋敷」を囲むようにして土塁があり、さらにその周囲を「城ヶ池」が取り囲んでいる様子が手に取るようにわかるようになっていた。

それに基づいて作成してみたのが右の鳥瞰図である。

土塁を巡らせた単郭の城館で、北側にあった城ヶ池の水を取り込んで堀を形成していたようである。

城岸寺の前に案内板が設置されている。

大饗城を築いたのは、楠木氏の一族の河内の和田(みきた)氏であったという。

南北朝時代の話である。

14世紀には北朝と南朝とがたびたび河内において合戦を繰り広げている。

正平6年(1351)2月10日の「和田助氏軍忠状」には「河州大饗城発向時、至忠華」とあり、大饗城において合戦が行われていたことを伺い知ることができる。

城岸寺は、元享年間(1321~23)に融通念仏宗の法明上人が建立したと伝えられている。

となると城が存続していた期間と重なっている。

城と寺院とが同時に存在していたとなると、城は寺院とは別に考えるべきなのであろうか。

それとも寺院を武装化させて城郭にしたということなのであろうか。

その辺りは史料もなく、はっきりとしないが、どちらかというと後者のような気がする。

|

|

| 城岸寺公園。駐車できる場所がない。 |

|

|

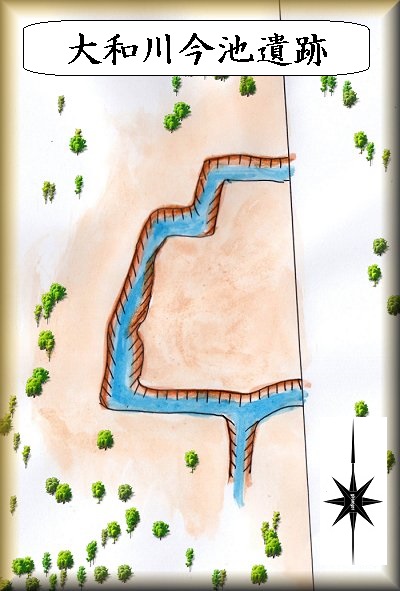

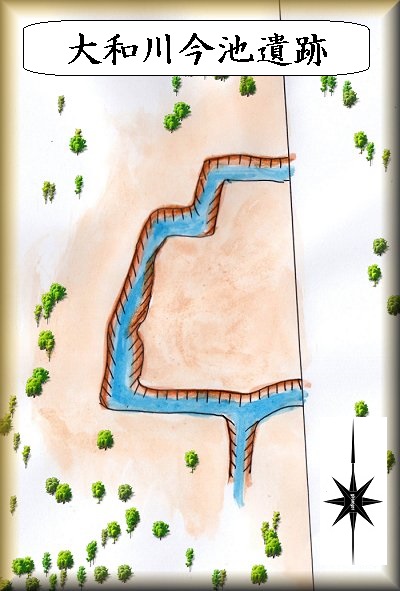

大和川今池遺跡(堺市北区常磐町)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

大和川今池遺跡の場所。

大和川今池遺跡は、その名の通り、大和川の河川敷に存在していた遺跡である。

発掘調査が行われることで、その全貌が明らかになった。

本来、大和川はもっと北側を流れていたのだが、宝永元年(1704)の河川の付け替えによって、現在の位置となり、そのため遺跡も半分は壊滅してしまったと見られる。

方形の館跡と思われるものは50m四方ほどの規模であった。

内部の建物構造は確認できていないが、13世紀後半から14世紀前半を中心として、瓦や貿易陶磁器などが大量に出土した。

「寺」と書かれた墨書土器が見つかり、また周囲に」観音堂」という字名があることから、方形区画は寺院であった可能性が高い。

右の鳥瞰図にしている報告書のⅢの区画は、成立時期がやや遅く、30m四方ほどの屋敷の跡ではないかと推定されている。

ただ、堀はそれほど大きなものではな。

宗教施設に関連した防御施設のようなものだったのかもしれない。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』『図解近畿の城郭」を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。