大阪府松原市

*参考資料 『日本城郭体系』 『大阪府中世城郭事典』 『図解近畿の城郭』

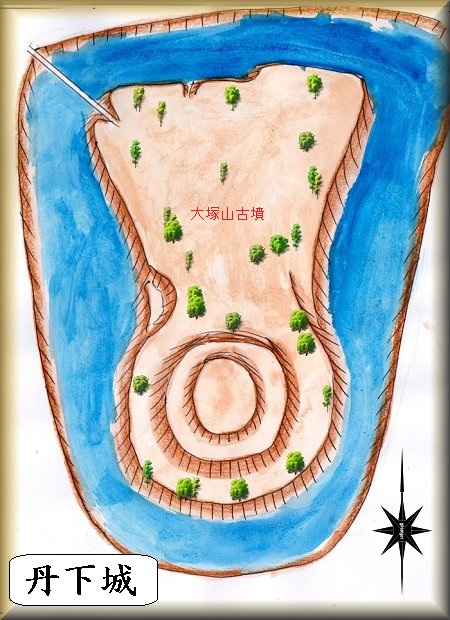

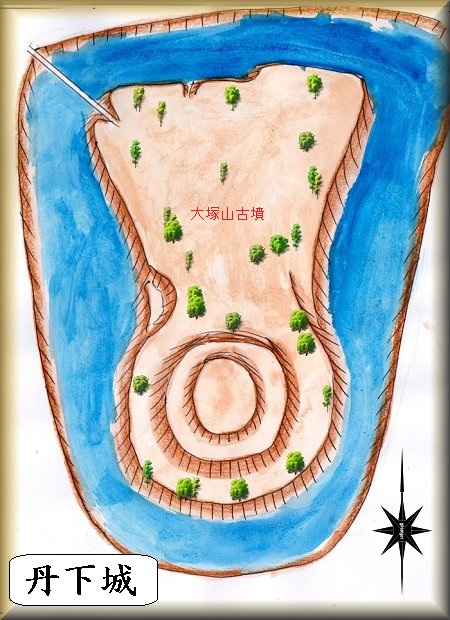

丹下城(松原市西大塚大塚山古墳)

丹下城の場所(河内大塚山古墳)

恵我ノ荘駅の西方にある大塚山古墳が丹下城の跡である。

このような市街地の真ん中に、これだけの規模の古墳が維持されているというのは不思議な気がするが、古墳は天皇陵墓(雄略天皇)の候補地となっているため、宮内庁によって管理され、開発の手が付けられないようになっているらしい。

上記のような理由から、内部に立ち入って観察することは不可能である。

そこで傾斜量図に見られる地形を基に鳥瞰図を作成してみると右のようになる。

古墳の規模は南北300mほど。堀幅は最大で80mほどもある。これだけの規模があれば、そのまま城郭として利用できそうである。

南側の後円部分は三段に造成されており、北側の前方部分はかなり広大な平場となっている。

相応の人数を籠められるだけの規模を有している。

丹下城の城主は丹下氏であり、鎌倉時代末期に城が築かれたと伝えられている。

丹下氏は佐々木高綱の一族であった。

南北朝時代になると丹下氏は北朝方に属していたため、南朝方の攻撃を受けることになった。

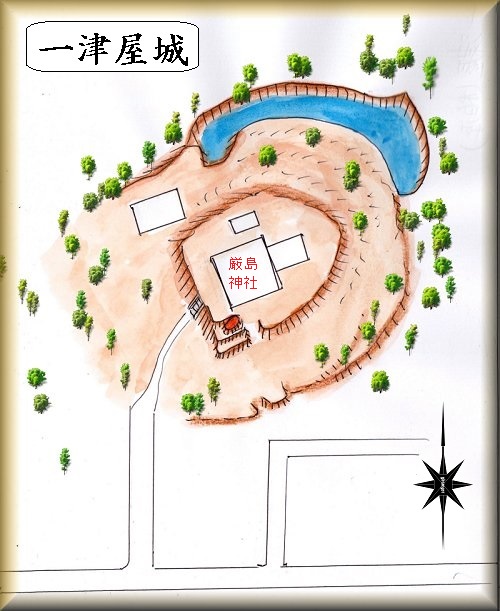

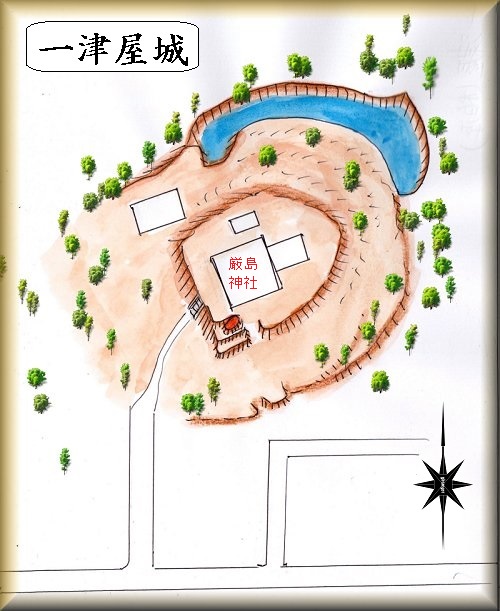

一津屋城(松原市一津屋)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

一津屋城の場所。

一津屋にある厳島神社が一津屋城の跡である。したがってこの神社を目指して行けばよい。

周囲は宅地が建て込んでいて車を停められるのかどうかが心配だった。

しかし、南側から神社境内に入って行ったところ、そのまま内部に車を停めて置くことができた。

厳島神社は一段高い地形になっている。

googlemapを見ると、一津屋古墳と記されている。一般的には古墳として認識されているようだ。

古墳の上に建てられた神社ということなのだろうか。

その北側には半円形の水堀が残されている。となると、この水堀も、もともとは古墳に関連するものであった可能性が高い。

水堀を巡らせた古墳を城郭として活用したということなのであろう。

一津屋城の城主は三好駿河守と言われている。

駿河守は三好長慶や三好三人衆などと関連した人物だったと想像されるが、詳しいことは分かっていない。

南北朝期には南朝方の楠木一族の和田氏の砦だったという説もあるが、いずれもはっきりとしたことは不明である。

|

|

| 厳島神社の参道 |

厳島神社。古墳の上にある。 |

|

|

| 水堀 |

水堀 |

|

|

| 水堀 |

水堀 |

|

|

| 古墳 |

|

|

別所城(松原市別所八丁目)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

別所城の場所。

別所城は、大和川の南側、阪神高速14号松原線の北側の工場となっているところにあった。

かつて城山と呼ばれていたところであるが、工場の敷地内ということもあって遺構は消滅してしまっている。

鳥瞰図は上記の書に掲載されていた復元図を基に想像して描いてみたものである。

単郭で、南側半分が一段細くなった長方形の城館だったと思われる。

大きさは南北100×東西80mほど。

周囲には水堀が巡らされていた。

戦国時代、高屋城の畠山隆正が、この城を守っていたと伝えられている。

その子孫の畠山勘解由は、大坂の陣の時、大阪方に加担したため、関東方の追撃を恐れて堺に去っていった。

といったことが伝承されているのだが、史料で確認することはできず、実際の所、確実なことは分かっていない。

規模からすると、地元豪族の居館のような印象を受ける。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。