���{�a��s

���Q�l�����@�w���{��s�̌n�x�@�w���{������s���T�x�@�w�}���ߋE�̏�s�x

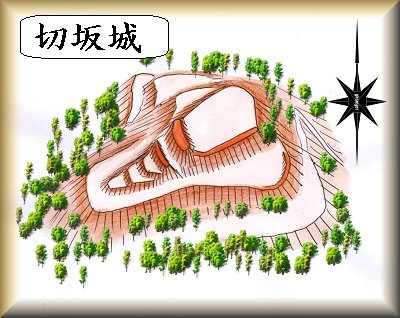

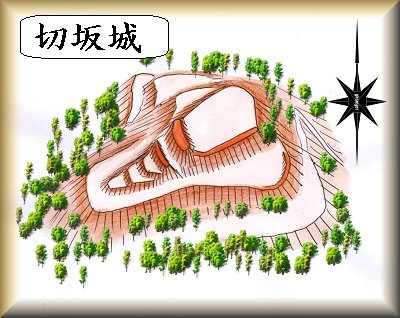

�؍��i�a��s�������j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�@�؍��́A�V��������������̓쑤�ɂ��т���䍂20���قǂ̑�n��[���ɒz����Ă����B�������̌����_�����邱�Ƃ���A���Ă����ɂ͓������ʂ��Ă����̂��Ǝv����B

�@�Ƃ��������Ƃ�����A���̏ꏊ�͂����ɕ�����̂ł��邪�A�o�����������Ȃ��B�}�ʂ����Ă݂�ƁA�����̑�n��̏�����A�N�Z�X�ł���悤�Ɍ����Ă���B�����ŁA��̐����ɓ����オ���čs�����̂����A������ɂ͖��Ƃ����č���ł��āA�ƂĂ��i���ł������ȉӏ���������Ȃ��B

�@���n�ɂ������Ɂu�؍��ɂ͂ǂ�����A�N�Z�X�ł���̂ł����H�v�Ǝf���Ă݂��̂ł��邪�u�؍��ɂ͂����炩��͍s���Ȃ��B�������̃o�X��̕ӂ肩��o���čs�������t�����Ă���B���������ł͒|��ԂɂȂ��Ă��܂��Ă��āA�ƂĂ��o��Ȃ���v�Ƌ����Ă����������B

�@�e�n�̏��K��Ă��Ēn���̕��Ɂu���͍r��Ă��č��ł͂ƂĂ�����Ȃ��v�ƌ����邱�Ƃ͑����̂����A���ۂɖK��Ă݂�ƁA�����P�[�X�̕������|�I�ɑ����B���ʂ̐l�ɂ͐i���s�\�ȃ��u�ł��A���u�����W���[���炵����A�ȒP�ɒʂ蔲�����邱�Ƃ̕��������̂ł���B

�@�Ƃ������Ƃʼn��̓��ɍĂі߂��Ă݂��B�m���Ƀo�X�₻�̌����_�e�����ɓo���čs�������t�����Ă���B�Ƃ������ƂŁA�����o���čs�����̂����A���̓��͒����ɂ��锨�ɃA�N�Z�X���邽�߂̂��̂̂悤�ŁA��ɐi�����邽�߂ɂ́A�Ζʂo���邵���Ȃ��B�Ƃ��낪���̎Ζʂ��A�n���̕��Ɍ���ꂽ�悤�ɂ��̂������|���u�ƂȂ��Ă����̂ł���B

�@�͉��̎ʐ^�̒ʂ�ł���A�������ɂ���ł͓o���čs�����Ƃ��ł��Ȃ��B�Ƃ����킯�ŁA���ۂɂ͓����T�����ł��Ȃ������B�����ŎQ�l�܂łɏ�L�̏��̐}�Ɋ�Â������Ր}����Ă����B

�@��n��[���ɍ핽���ꂽ�s��u���A��������ɂ͖x��z�u���A���͂ɂ͐؊݉��H�Ő��������ȗցA����ɂ͒n�`�Ȃ�ɍ핽���ꂽ���i�̊s��z�u����Ƃ������A���K�͂ȏ�s�ł������悤�ł���B

|

|

| �쓌�����̓����B |

���������̐�͂���Ȋ����B�����čs���Ȃ������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �@�؍��́A�D�c�������������U�������ۂ̕t����ł������ƌ����Ă���B |

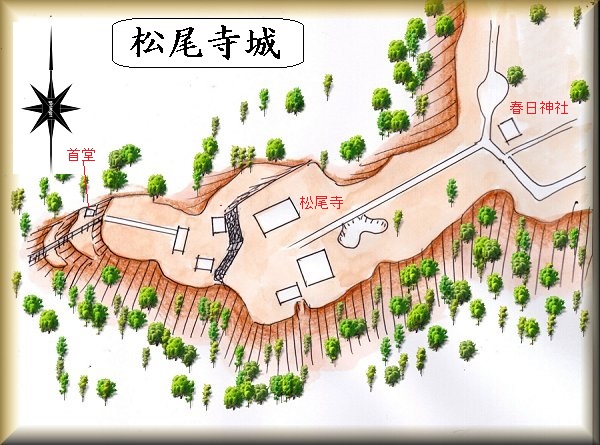

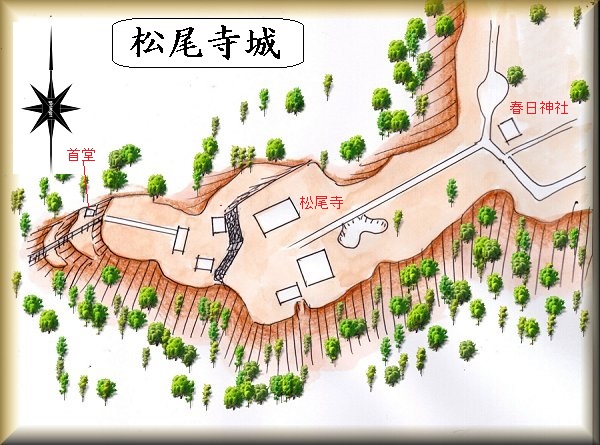

��������i�a��s���������j

�@�@�@��������̏ꏊ�B

�@�@�@��������̏ꏊ�B

�@�a��s���������ɂ��鏼��������������̐Ղł���B

�@�������́A�����ɓ˂��o������n��[���ɒz����Ă���A���ʕ��͋}�s�ȎΖʂƂȂ��Ă���B�������s���@�ł���B

�@��s�Ƃ���ƁA��n�w��̕����ɖx����ꂽ���Ȃ�Ƃ���ł��邪�A�����瑤�ɂ͈�\�͌����Ȃ��B

�@�����̎Q�����ɒ��ԏꂪ����A�Ԃ������ɒ�߂ĐΒi���������Ă������B

�@����Ƃ����ɎƂ��������������Ă���B�͌����̍���̍ۂɌ��`�o����̒J�̐킢�œ�����������ƕ��̕����̎�����ꏊ�ł���ƌ����A���Ȃ�Â����ォ�珼���������݂��Ă������Ƃ��f����B

�@��������{���̂��镔����8m�قǍ����Ȃ��Ă���A�Ί_���\�z����Ă���B

�@���̏�ɖ{����뉀������B

�@

�@����ɉ��ɐi��ōs�������ɂ͏t���_�Ђ��J���Ă����B�_���K���Ƃ�����ł��낤���B

�@�������͓V���V�c���N�i672�j�ɖ��s�҂ɂ���ĊJ��ꂽ���@�ƌ����Ă���B���j�̌Â����@�ł���B

�@��k�����ォ�玺������ɂ����Ă��Ő����ł���A����7,000�A���V300�]���A�m���͐���l�𐔂����Ɠ`�����Ă���B

�@�m������l�Ƃ͑喼���݂̋K�͂ł��邪�A���̑�n�ɂ��ꂾ���̐l�������e�ł����̂��A������Ƌ^��Ɋ����Ă��܂��B

�@�V��9�N(1581)�A����R�U�߂̍ۂɁA�D�c�M���ɂ���čU������ďĎ����Ă��܂����ƂɂȂ����B

�@�c���V�N�i1602�j�A�L�b�G���ɂ���čċ�����A���݂Ɏ����Ă���B

|

|

| �ē��� |

�Q�� |

|

|

| �� |

�R�� |

|

|

| �{���ւ̐Βi�ƐΊ_ |

�{�� |

|

|

| �t���_�� |

|

|

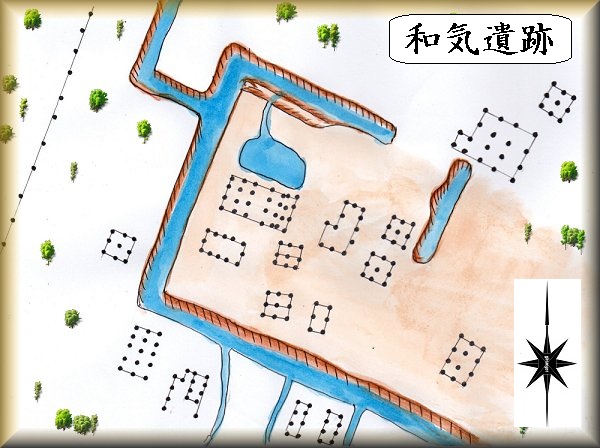

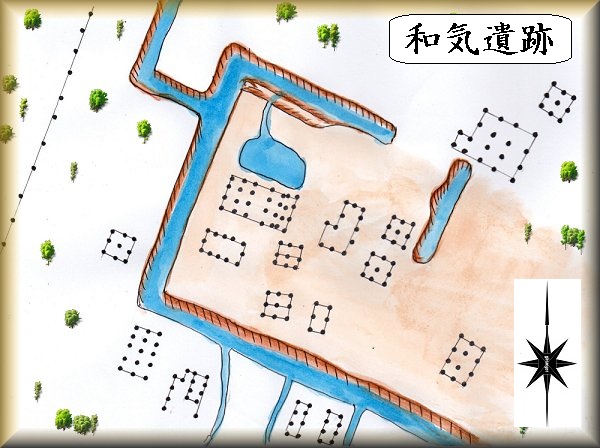

�a�C��Ձi�a��s�a�C���l���ځj

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�W�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�W�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@�a�C��Ղ̏ꏊ�B

�@�a�C��Ղ́A�����삪�֍s����n�_�̓쑤�A�a�C���w�Z�̖k�����̏Z��n�ƂȂ��Ă��鏊�ɂ������B

�@��n�����i��ł��邽�߂ɁA��\�͏��ł��Ă��܂��Ă���B

�@��L�̏��Ɍf�ڂ���Ă���}����ɒ��Ր}���쐬���Ă݂�ƁA�����悻�E�̐}�̂悤�ɂȂ�B

�@�x�Ɉ͂܂ꂽ���𒆐S�ɑ����̌������Ղ����o����Ă���B

�@�s�̒��ɂ͒r���������悤���B

�@�@���������͂P�Q���I������P�R���I���Έȍ~�ɉc�܂ꂽ���̂��ƍl�����Ă���B

�@���q����̏����ɓ�����A�����̏��߂���ɁA���n���x�z���Ă����l���̊ق��c�܂�Ă������̂Ƒz�肳��Ă���B

�@�a�C��Ղ́A�Z��J���̓r���ɔ������ꂽ���̂ŁA�`���Ȃǂ��Ȃ��A���̗��j�ɂ��Ă͕s���ł���B

�@

�@�������A��L�̒ʂ�A���q���㏉���̎x�z�ґw�̋��قƑz��\�Ȃ̂ŁA���̎����ɂ��̒n�̒n���ƂȂ����l���ׂčs���A���̂��Ə��͓��肳��Ă�����������Ȃ��B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�@�@�@

�@�@�@

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�W�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�W�x�̐}���Q�l�ɂ����B