���{���䎛�s

���Q�l�����@�w���{��s�̌n�x�@�w���{������s���T�x

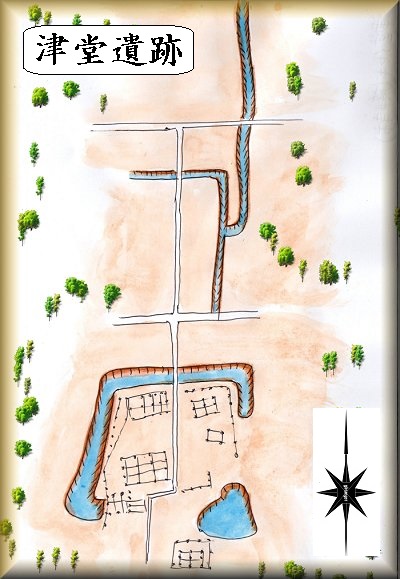

���~�T���U�C�Õ��i���䎛�s���䎛�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�@���䎛�ɂ��钇���V�c�ˁi���~�T���U�C�Õ��j�����ď�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�ꏊ�ł���Agooglemap�ɂ��f�ڂ���Ă���B�~�T���U�C�̓~�T�T�M�̓]�ł���A�v����ɓV�c�˂��������̂ł���B

�@������V�c�˂ł��邩��A���R�̂��ƂȂ�������T���͂ł��Ȃ��B����ł��Ƃ肠�������i�����ł����悤�Ǝv���āA�����V�c�˂�ڎw���Ă����B�V�c�˂̎��ӂȂ̂�����A����Ȃ�ɗ]�T�̂���y�n�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����̂����A���ꂪ�Ƃ�ł��Ȃ��ԈႢ�ł������B

�@�V�c�˂̎��͂͏Z��т�����ƌ��č���ł��āA�����������̓��͂ǂ��������B���������A�Ƃ����ׂ��ł��낤���A���Ԃ��Ȃ����炢�ɏZ����č���ł���̂ł���B�V�c�˂̎��ӂ�����Ƃ��������������Ƃ͔z���̊O�Ȃ̂ł��낤�B�Ԃ��߂�Ƃ�����܂������Ȃ��B

�@����ł��A�V�c�˂̓쑤�̖x�̒��������ӂ�ɂ͔q�a���ݒu����Ă��āA���̘e�ɂ͎Ԃ��߂���X�y�[�X�����낤���Ă������B�����ɎԂ��߂Ď��͂�����Ă݂��B�Ƃ����Ă����̍L���x��n�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��������V�c�˂����邾���ł���B

�@����ɂ��Ă��x�͋���Ȃ��̂ŁA���̉��̓V�c�˂����ɑ傫���B��50���قǂ����肻���ł���B�Õ����̂��̂���k200���ȏ゠��B����Ȃ�Ώ�s�ɗ��p�������Ȃ�̂����R�̂��Ƃł��낤�B

�@�{���������������ۂ̎����Ɋ�Â��������}����L�̏��Ɍf�ڂ���Ă����̂ŁA����Ɋ�Â��Ē��Ր}���쐬���Ă݂��B�~�����������S�ł������悤�ŁA���̎��͂��Q�i�̉��x����芪���Ă���B�Õ��̌X�͊ɂ₩�ł��邩��A���x�����邱�ƂŐ؊ݖʂ𑝂₵�Ă����悤�ł���B

�@�܂��A�O���̕����ɂ��y�ۂ����炳�ꂽ��悪����A���������ɂ͌Ռ��̂悤�Ȃ��̂��ݒu����Ă���B���u�̌`����I�݂ɗ��p���āA���x��؊݂����邱�Ƃɂ���Ėh�䐫�����߁A��s�Ƃ��ė��p���Ă������̂ł���B

�@�쑤�̎Ζʂɂ͒G�x�������@���Ă���B

�@����ɂ��Ă������V�c�Ƃ����̂́A�Ȃ�Ƃ��߂������薼�ł���B�����V�c�͋�B�̌F�P���U�����邽�߂ɏo�w���Ă������A�F�P�ɔs��Ă����ŕ��䂵�Ă��܂��B�킢�ɔs��Ď���ł��܂��Ă���B����Ȃ��Ƃ���u�����v�Ƃ������O�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł��낤���B

�@�퍑���ɂ͏�s�Ƃ��ė��p���ꂽ�ƍl�����Ă��邪�A��̓I�ɂǂ̐��͂̏�s�ł��������͂킩���Ă��Ȃ��B�����炭������O�D���Ɋ֘A������s�������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�܂��A���Ă̐w�̍ۂɂ́A�������E�_�c�Ő퓬���s���Ă��邱�Ƃ���A���̍ۂɗ��p����Ă����\���͂���B

|

|

| ���~�T���U�C�Õ��̓쐼�p�B |

�������쑤�B |

|

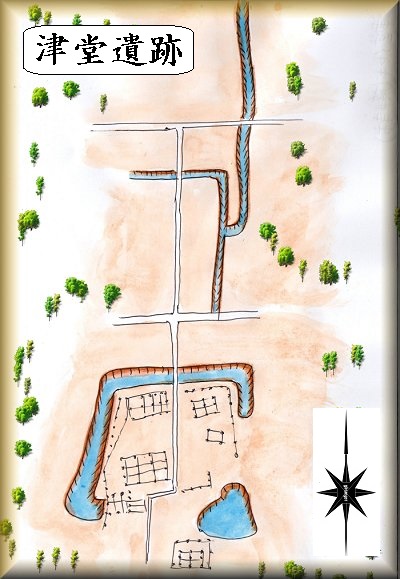

�Ó���R�Õ��i���R��E���䎛�s�Ó��j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�@�Ó��ɂ����R�Õ������R��̐Ղł���Agooglemap�ɂ��f�ڂ���Ă���B������Õ��ł���Ȃ���u��R�v�ƌĂ�Ă���̂ł��邩��A��s�Ƃ��ė��p����Ă������Ƃ͖��炩�ł���B���ɂ͂��̂悤�ɌÕ��𗘗p������s�Ƃ����̂����������c����Ă���A��L�̉��~�T���U�C�Õ������̂P�ł������B�܂��A���E�ő�̕�ƌ�����m���V�c�ˁi��R�R�Õ��j�����Ă͎O�D���̏�s�Ƃ��Ďg�p����Ă����B

�@�Ó���R�Õ��́A�V�c�˂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA��������������\�Ȃ悤�ł���B�Ƃ������ƂŁA���̌Õ��ɓo���Ă݂邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă����̂����A���̌Õ��̎��͂��Z��т�����ƌ��č���ł��邤���ɁA���͂̓��̂ǂ��ɂ��Ԃ��߂�ꂻ���ȗ]�����Ȃ��B���낤���Ē�߂�ꂻ���ȂƂ���ɂ́u���ԋ֎~�v�̊Ŕ��f�����Ă��Ĕ����ӂ�����ł���B���̎s�X�n�ɂ͎ԂŖK���ƖK���Փx�̍����Ȃ��Ă��܂��隬�������悤�ȋC������B

�@���̌Õ��͌����ƂȂ��Ă���A�U�Ă���l�����ڂɂ����l���������̂ł��邪�A�c�O�Ȃ���A���Ԃł���ꏊ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA���ڂŌ��������ł���B�����ŏ�L�̏��Ɍf�ڂ���Ă���}����ɂ��Ē��Ր}���쐬���Ă݂��B

�@

�@�w��s�̌n�x�̐}�����Ă݂�ƁA���u�������{�ہA���̘e�̕��ꂪ��̊ہA����ɖx�̊O���ɎO�m�ۂƎl�̊ۂƂ����݂��Ă����Ƃ����B�ƂȂ�ƁA�Õ��݂̂Ȃ炸�A���̎��͂ɂ��s��W�J���A�h�Ȃǂ����݂�����ݏ�s�ł������Ƃ������ƂɂȂ�B�Õ�����Ƃ��Ă����܂Ŋ��p���ꂽ��Ƃ����̂��������Ǝv����̂ŁA�M�d�Ȉ�\�ł���ƌ����邩������Ȃ��B

�@�Ó���R�̏�s�Ƃ��Ă̗��j�͌Â��A��k������ɂ͓쒩���̎u�M�E�q�傪���������_�Ƃ��Ă����Ƃ����B

�@��������ɓ����āA�퍑���ɂ͔��R����O�D������������Ƃ��ė��p���Ă����B

�@�i�\9�N�i1566�j�A�����ɂ͔��R�Ɛb�̈����������������A�O�D�N���ɍU������Ď��ꂸ�ɁA����ɒE�o�����ƌ����Ă���B

�@�V�����N�i1573�j�A�D�c�M�����O�D�`�p���ď邵����]����U�������ۂɂ́A�D�c�M��E����v�����̏�̗}���Ƃ��āA������ɕz�w�����Ƃ̂��Ƃł���B���̍U���ŎO�D���͐D�c���ɍ~�����邱�ƂɂȂ�B

|

|

| �Ó���R�Õ��̓쑤�B |

�Õ��ɍՂ��Ă���_�Г����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�Ó���Ձi���䎛�s�Ó��j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@�@�Ó���Ղ̏ꏊ�B

�@�Ó���Ղ́A�Ó��ڂ̍H�ƒn�т̒��ɂ������B���ݍ���}�ւ̎{�݂�����ӂ�ł���B

�@�����k���ɂ͑�a�삪����Ă���A�쑤�ɂ͐����㎩���ԓ����ʂ��Ă���B

�@�q�Ɏ{�݂̕~�n�ƂȂ��Ă���A���݂ł͈�\�͏��ł��Ă��܂��Ă���B

�@���̑q�ɂ����݂���邱�ƂƂȂ������߁A���a�T�W�N�ɔ��@�������s��ꂽ�B

�@���@�ł͐{�b��E�y�t��E���F�y��E���Ȃǂ��o�y���A������a�Ȃǂ̈�\�����o����Ă���B

�@��Ղ̔N��͓ꕶ���ォ�犙�q����ɂ����Ăł��������A���ł��������ォ�犙�q����ɂ����Ă̂��̂������Ɍ���ꂽ�Ƃ����B

�@����ɏ��a�U�Q�N�̔��@�����ł́A�x�Ɉ͂܂ꂽ���`����@�������ՁA��˂Ȃǂ����o����Ă���B

�@�S�̂ɂP�R���I�̂��̂������A��قƂ݂�������A���q����̉��~�ՂȂ̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@��哙�A���j�ɂ��Ă͖��ڂł���B

�����i���䎛�s���j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�����̏ꏊ�B

�@�����͑�a��̓쑤�A���莛�𒆐S�Ƃ��邠����ɂ������B

�@

�@���莛�̘E�͂����ɂ���s�I�Ȃ��̂ŁA���Ă��Ċy�����Ȃ�B

�@�K�͓͂���350���A��k250���قǂŁA�����̋K�͂�L���Ă���B

�@�������A�s�X�n�����i��ł��邽�߂ɁA�x�͌��݂ł͂������薄�߂��Ă��܂��Ë��ƂȂ��Ă���B

�@���Ր}�͏�L�̏��Ɍf�ڂ���Ă��镜���}����ɂ������̂ł���B

�@��ۂɂ͂��������ɐ܂������A�Ȃ��Ȃ��Z�I�I�ȗl���������Ă���B

�@����̋ߕӂ̍k��n�т́A���Y�͂������A�����́A�o�ϓI�ɖL���ȏW���������ƍl�����Ă���B

�@�������A���\�N�Ԃ܂łɂ͋��p���Ă��܂����悤�ł���B

�@���̌����Ƃ��čl������̂́A�V���R�N�i1575�j�̐D�c�M���ƐΎR�{�莛�Ƃ̍R���ł���B

�@���̑����ɂ���ĉ͓��̍L�͈͂����ƂȂ��Ă��܂��A���������̏W�����r��ʂĂĂ��܂����ƂɂȂ����B

�@�������A���̑����̒��ōr�p���Ă��������̂ƍl������B

|

|

| ���莛�̎R��ƘE�B |

|

|

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���{������s���T�x���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B �����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�X�x�̐}���Q�l�ɂ����B