*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』を参考にした。

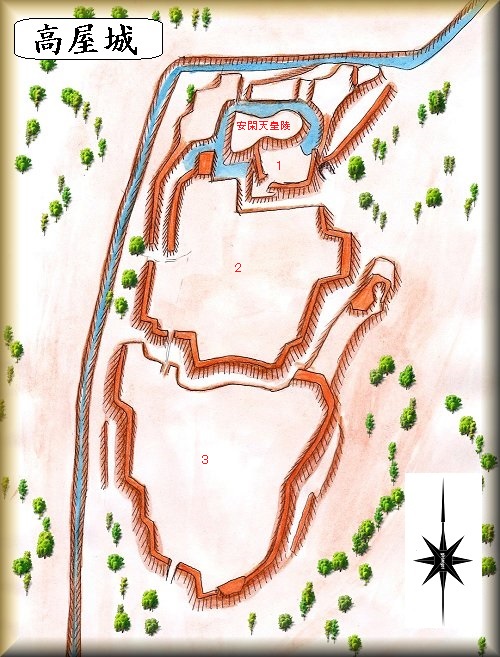

*鳥瞰図の作成に際しては『大阪府中世城郭事典』を参考にした。羽曳野市古市にある安閑天皇陵とその南部一帯が高屋城の跡である。安閑天皇陵を本丸として取り込み、それのみならず、南部に土塁で囲まれた大きな郭を連郭式に配置した巨大城郭であった。その規模は南北500mにも及んでいる。

そういうわけで地図にも掲載されている安閑天皇陵を目指していくのがよいであろう。ただし、この天皇陵、仲哀天皇陵などとは異なり、思ったよりも小さいものなので、意外な気持ちになってしまう。

高屋城は、畠山氏の守護所として構築された城郭であり、それが大規模な城郭として形成された第一の理由であったろう。主郭こそは安閑天皇陵を利用して簡易に造作している印象があるが、広大な2郭3郭にも土塁や堀が形成されていたと思われ、かなりの大工事が行われていたと考えられる。

歴史的にも著名な城郭であり、規模も府内でも有数なものであったにもかかわらず、宅地開発の波には抗することができなかったようで、現状では天皇陵部分を除いて遺構は湮滅してしまっている。それでも天皇陵の南側の住宅街を走っていると、「城」という地名があちこちに目についてくる。地名だけが城であったことを知るよすがとなっているようである。

というわけで現状ではどのような城郭であったか知ることは不可能なのであるが、1947年の航空写真を見てみると、城郭の形状をはっきりと見て取ることができる。実際に巨大な城郭が存在していたことを古い航空写真によってのみ確認できるのである。

それが右の図の状態であり、航空写真では分からない細かい部分については、上記の書に掲載されている図面で補って鳥瞰図を作成してみた。

最高所の天皇陵の南側に土塁で囲まれた区画1があり、この部分が主郭であったと思われる。

その南側には東西それぞれ200mほどもある大きな2郭が存在していた。2郭からはかなり居住性を示す遺物が発掘されているということで、2郭に守護所や役所、家臣団の屋敷などが営まれていたものと考えられている。

それとは対照的に3郭からは遺物はほとんど発見されておらず、3郭は居住空間としては活用されていなかったようである。おそらく3郭には平素は人は住んでおらず、兵揃えを行ったり、あるいは戦時に民衆を避難させるといった、臨時的使用の場として維持されていたのではないだろうか。

いずれにせよ、これだけの巨大城郭がほとんど湮滅してしまったというのは残念なことであるとしか言いようがないが、市街地の真っただ中にあるという状況の下では、仕方のないことであったのかもしれない。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。