岡山県矢掛町

*参考資料 『日本城郭大系』 『岡山県中世城館跡総合調査報告書』

*参考サイト 城郭放浪記

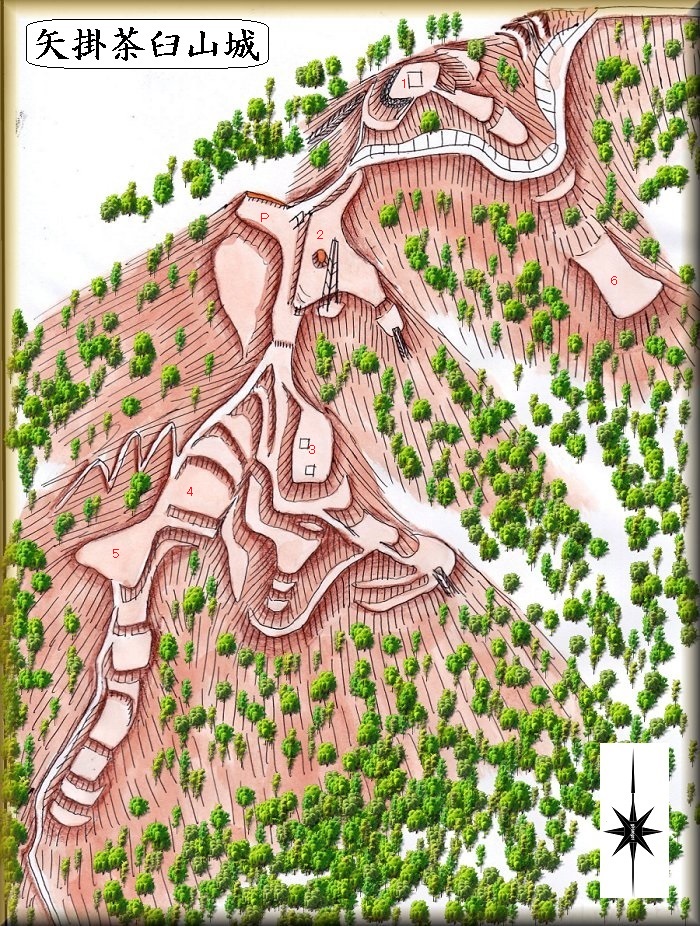

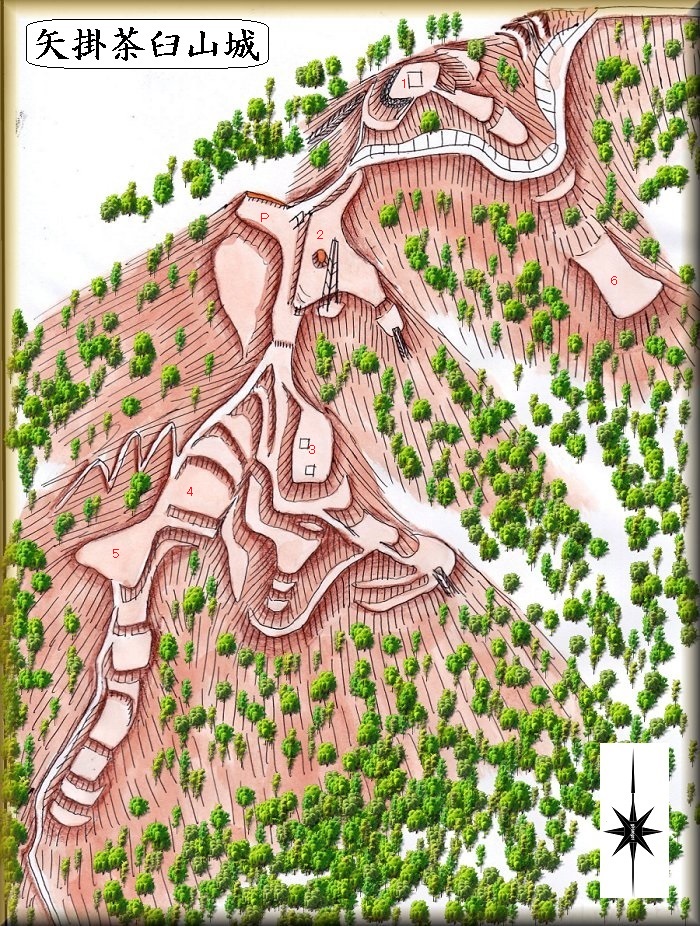

矢掛茶臼山城(矢掛町矢掛)

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

矢掛茶臼山城の場所。 駐車場と案内板。

矢掛茶臼山城は、小田川に臨む比高100mほどの山稜に築かれている。全体が公園となっており、二ノ丸下の駐車場までちゃんとした舗装路が付いているので、車で乗り付けることのできる楽チンな山城である。

山頂部の茶臼山が本丸である。ここには電波塔が建てられているだけで、それほど広い郭ではなく、本丸としてはやや物足りない場所である。

注目すべきなのは、本丸の周囲に石積みが見られることである。

石積みを構成する石が小さい! これでよくぞ何百年という風雪に耐えてきたものだと思う。

本丸の南東側には2段の郭があり、それ以外の方向にも腰曲輪が造成されている。また、北側の尾根続きには二重堀切が掘られている。

尾根続きの南側が二ノ丸とされている場所である。一段低く駐車場が造成されており、ここに案内板とトイレが設置されている。駐車場を建設する際に、地面が削られている可能性がある。

二ノ丸にはまとまった広さがあり、この側面部にも電波塔が建てられていた。

さらに郭群は南側に展開している。いったん降ってから登った所に3郭がある。3郭の周囲には多数の段郭が形成されている。

3郭方向とは逆に尾根を南側に降って行くと、そこにも多くの段郭群が形成されている。

中でも谷戸部に形成された4とその先の5が広い郭となっている。

その先にも段郭群が形成されていることから、このルートを使って登ってくるのが大手道だったのではないかと考えられる。

このように矢掛茶臼山城では、多くの郭群が形成され、それぞれしっかりと削平されている。かなり多くの人数を籠めることのできる山城であり、城主の勢力の大きさを感じさせるものである。

矢掛茶臼山城は、天正年間に毛利元清によって築かれた城であった。

天正年間に毛利氏は備中に進行して勢力範囲内とした際、元清は猿掛城を居城としていた。

天正10年(1582)の高松の陣の後は、矢掛茶臼山城を築いて、ここを備中支配の拠点とした。

|

|

| 二ノ丸下の駐車場。ここまで安心して運転できる道が付けられている。案内板やトイレが設置されている。 |

案内板。 |

|

|

| 本丸のアンテナ塔。 |

本丸周辺の石積み。石が小さい。石材がなかったのであろうか。 |

|

|

| 石積み。 |

この辺りは比較的大きな石が積まれている。 |

|

|

| 本丸下の段。 |

本丸への道。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

二ノ丸の石積み。 |

|

|

| 二ノ丸。 |

その先の郭群へ。 |

|

|

| 三ノ丸。 |

斜面に沿って郭群が形成されている。 |

|

|

| 郭。 |

郭。 |

|

|

| 郭。 |

郭。 |

|

|

| 駐車場。 |

駐車場からの景色。 |

|

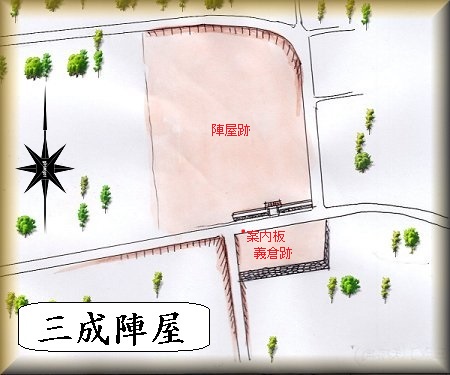

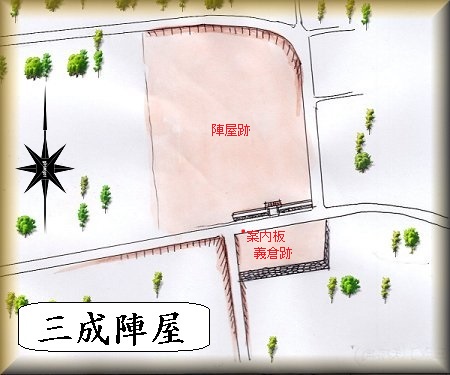

三成(さんなり)陣屋(矢掛町矢掛)

三成陣屋の場所。

三成陣屋の場所。

三成陣屋は、矢掛茶臼山城の北西1kmほどの所にある。

三成という名称を聞くと、石田三成を思い出してしまうのだが、ここはそうではなく「さんなり」陣屋と読むらしい。

集落の中の100m四方ほどの範囲が陣屋の跡であったと思われる。

南側には門と塀が残されており、現存建造物のように見えている。これは奉行所の跡であるともいう。

門の前に案内板が立てられていた。

その南側に石垣が残されており、そこは義倉の跡とされている。

三成陣屋の前身は矢掛代官所であり、天領支配のために設置されていたものであった。

元禄12年(1699)、板倉重高が2万石で庭瀬に入封すると、矢掛代官所を改修して三成陣屋とした。

義倉とは、飢饉に備えて雑穀を蓄えておいたものである。

|

|

| 義倉の石垣。 |

義倉の石垣。 |

|

|

| 陣屋跡に残る塀。 |

塀。 |

|

|

| 門。 |

水路。 |

|

庄氏館・花房氏館・福武家住宅(矢掛町横谷)

庄氏館・花房氏館の場所。

庄氏館・花房氏館の場所。

これらの館群は、星尾神社のある山稜の西側の山麓、総門池の東側の平野地帯にあった。

庄氏館と花房氏館とが重なっているが、もともと庄氏館のあったところに花房氏が居館を営んだということのようである。

また、隣接して福武氏の住宅もあった。

いずれも現在では明確な城郭遺構は存在していないようだが、歴史的には意味のありそうな場所となっている。

福武家住宅に関しては、長屋門や塀など、館を思わせるような建造物が現在も残されており、目を楽しませてくれる。

庄氏は鎌倉時代に当地に入部してきた豪族である。

庄家長は、源平の争乱期、一ノ谷の合戦で平重衡を生け捕るなどの功績をあげ、後に当地の地頭に任命された。

その庄氏の館がこの辺りに営まれていたのだと考えられている。

星谷神社のある山稜の北側には猿掛城がある。

南北朝時代に猿掛城を築いたのがこの庄氏であったというので、猿掛城は庄氏の詰めの城として築かれたものだったと思われる。

庄氏は後に備中松山城を築いて移っていき、さらには、三村氏に滅ぼされてしまうので、その頃にはこの地の館は廃されてしまっていいた可能性が高い。

慶長4年(1559)、関が原合戦の少し前に起きた宇喜多騒動で、宇喜多氏の一部の家臣は宇喜多家を追放されてしまう。

花房正成もその1人であった。花房氏は、備前から追放されてしまう。

後に花房氏は幕府の旗本として取り立てられ、この地に居館を営んだと言われている。

しかし、花房氏の館の跡も消滅してしまっているようであり、どのような居館だったのかを知るすべはない。

福武家は代々横谷村の庄屋を務めていた家系である。

天保7年(1836)には庭瀬藩板倉領の大庄屋となって繁栄したと言われる。

現在も母屋、長屋門、湯殿、厠、土蔵などが現存しており、その勢威の大きさを実感することができる。

福武家住宅は県指定の文化財となっている。

余談だが、「福武」という珍しい姓を見ると、ベネッセの旧社名福武書店を思い出す。

ベネッセの創業者は、この福武家と何らかの関係があるのだろうか。

|

|

| 花房氏館跡 |

庄氏館跡 |

|

|

| 温和館跡 |

福武家住宅の前 |

|

|

| 福武家住宅 |

福武家住宅 |

|

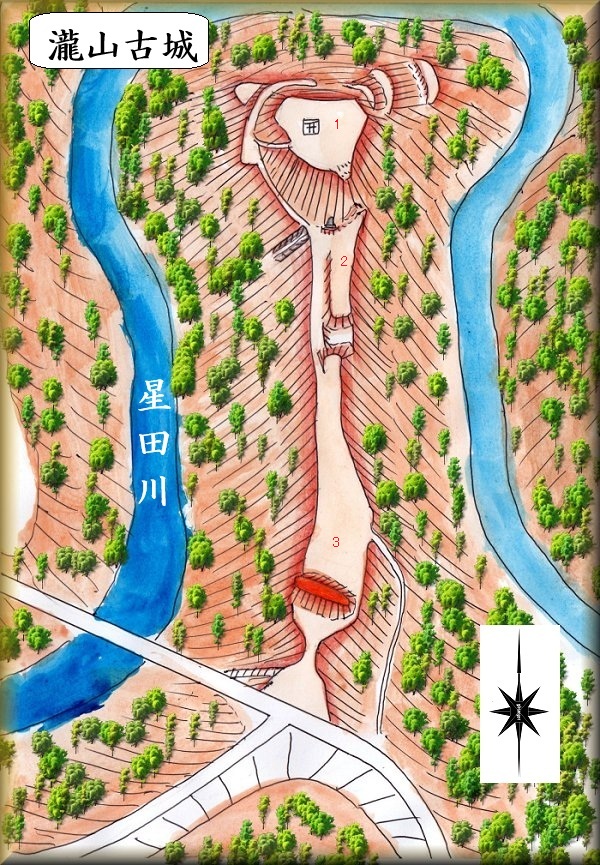

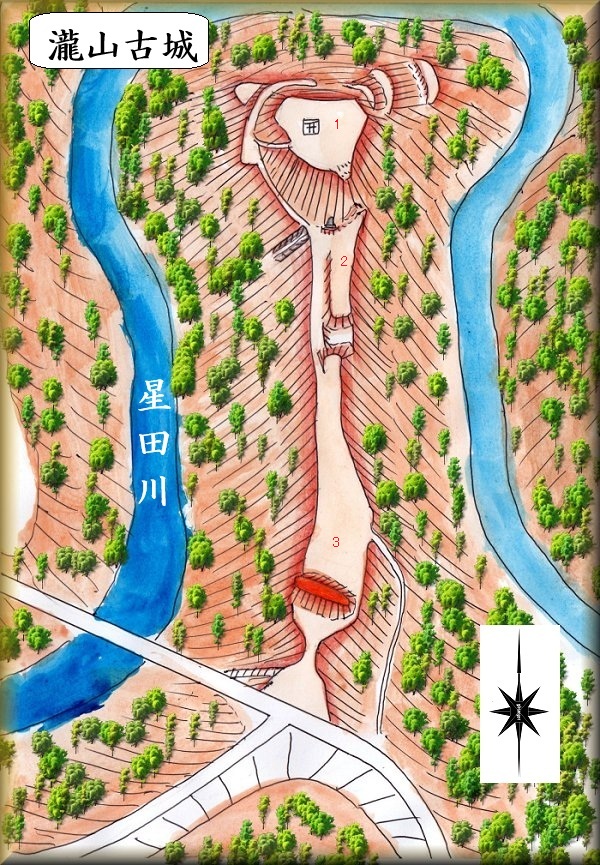

瀧山古城(矢掛町宇内)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記』の図を参考にした。

瀧山古城の場所。 入口の場所。

瀧山古城は、矢掛町の北西端、井原市美星町との境界近いところにあった。

星田川が北側に大きく蛇行しているところにそびえている、川面からの比高40mほどの山稜を利用したもので、川に削られた側面部は急崖地形となっており、なかなかの要害である。

城への入口は南側の基部の部分にある。星の里街道と西側からの道路が合流する地点で、ここにちょっとした空き地があり、案内板が立てられているのが目印となっている。

案内板のところの空き地に車を停められれば簡単に城にアクセスできるのであるが、残念ながらロープが張られていて車をここに入れることはできないようになっている。

ここから星の里街道を北西側に300mほど進んだところに何かの駐車場がある。車はここに停めて歩いてアクセスするのがよいだろう。

案内板のところから北に進んで行くと、すぐ正面に大きな土手が見えてくる。

右側に回り込む道が付けられているので、そうして入ったところが3郭となっている。

土手と思ったのは大きな土塁なのであった。城の入口を守るために巨大土塁が築かれていたのである。

3郭はかなり広く南北に長い。

これを進んで行くと堀切状の地形があり、その先の2郭と接続する。

2郭の正面には高さ10m以上の鋭い土手が見えている。この上が1郭である。

1郭への通路は左手に回り込んで行った先の帯曲輪辺りから付けられている。

この通路は細く、すぐ下が急斜面となっているので、うっかり滑り落ちてしまったら下の星田川まで真っ逆さまである。

ここを通る際には十分に気を付けた方がよい。

1郭は先端の山頂部分を削平したもので、長軸30mほどの規模である。内部には祠が祭られていた。

1郭はもともと急峻な地形だったと思われるが、さらに切岸加工を施したためであろう。側面部には帯曲輪が造成されている。

この城の側面部から登っていくことは難しいので、かなり攻めにくい城だったと思われる。

瀧山古城の歴史について詳しいことは分からない。

近世の史料に、渡辺左衛門幸久が城主だったということが記載されているのみで、真実だったかどうかを確認するすべもない。

城が築かれているのはかなりの山の中であるが、星の里街道が通っていることからもわかるように、南の井原地区と北の美星地区とを結ぶ主要な街道を抑える位置にある。

この街道を監視する城として築かれ、その番をしていたのが渡辺氏だったのではないだろうか。

|

|

| 入口の案内板 |

すぐに見えてくる土塁 |

|

|

| 土塁 |

3郭 |

|

|

| 2郭との間の堀切 |

堀切 |

|

|

| 2郭 |

1郭城塁 |

|

|

| 1郭内部 |

1郭内部 |

|

|

| 帯曲輪 |

帯曲輪 |

|

|

| 1郭 |

1郭下の石碑 |

|

|

| 堀切 |

3郭土塁 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記』の図を参考にした。