岡山県倉敷市

*参考資料 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記 ちえぞー城行こまい

下津井城(倉敷市下津井)

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

瀬戸大橋の西方にある瀬戸大橋架橋記念公園が下津井城の跡である。したがって、城に行くためにはこの公園を目指していけばよい。途中からは「下津井城跡」の案内表示が見えてくるので、これにしたがって進んでいけば、やがて二ノ丸下の腰曲輪に到着する。車もここに停めておけるようになっている。

城は瀬戸内海を見下ろす比高70mの山稜に築かれている。児島湾を監視する為には絶好の位置である。そして目の前先には瀬戸大橋が見えている! はるかに海や四国の山並みをも遠望することができ、とても景色の良い場所である。

この城にもずっと以前から来て見たかった! 撫川城の項目で述べている通り、かつて中学生だった私は、岡山の城好きの方から下津井城の写真をもらって以来、いつか訪れてみたいと思っていたのである。写真をもらってから今年で37年目である。37年の歳月を経て、ようやくこの城の石垣を実際に見ることができたのだ。感動!

車をそこに置いて、城の探索を始める。途中、石垣があちこち崩れており、そこから上がる道も付けられているが、これは本来の道ではないであろう。とりあえず、東の三ノ丸の方から上がっていく事にする。

三ノ丸下の石段には寒椿の花びらがたくさん散っていた。これがピンク色でなかなかきれいなのである。ここに来る前に訪れた後楽園にも寒椿の花びらがたくさん落ちていたが、岡山は寒椿の名所なのであろうか。

その東側が東出丸である。城域の東端に当たり、これまた景色の良い場所である。近世城郭とは言いながら、この郭には石垣もなく、中世城郭のような切岸のみによって形成された郭である。さらに意外なことには、削平もきちんとされてはおらず、凸凹な地形がそのまま残されている。急造された城のような印象である。

そこから西側に進み、三ノ丸へ。三ノ丸の入口には石垣が積まれ、近世城郭らしさがうかがい知れる。ただし、桝形のような遺構は見られない。山上は狭隘な地形だったので、そうした構造物を造るだけのスペースは確保できなかったということなのだろうか。

三ノ丸から二ノ丸に進んでいく途中、右側に石列が見られた。規模からすると多聞櫓でも建てられそうな石列である。その先が二ノ丸、石段を通って登って行くと本丸となっている。下の二ノ丸に案内板が設置されている。

本丸は長軸50mほどの規模で、近世城郭にしてはそれほど大きなものではない。しかし、これも地形なりであって仕方がなかったものであろう。本丸の北西隅には天守台と呼ばれるものが存在している。ただし、その規模は大きくなく、一辺6m程度の小規模なものである。これでは天守どころか隅櫓を建てるのも難しかろう。実際に天守と呼ばれる建造物が建っていたとしたも、ごく小さなものであったに違いない。

本丸の西側の虎口を通って下に降りていく。こちら側も虎口に特に工夫は見られない。近世城郭としてはあまりぱっとしない感じである。降りたところの先にも櫓台のようなものがあった。ここにも多聞櫓などが建てられていたのではないだろうか。その先の石垣の脇を降りると、西ノ丸との間の土橋の所に出た。土橋、といったが、実際には周囲を石垣で固めている。となると、土橋と言うよりも石橋と言った方がよさそうな気がするが、まあ、慣例に従って土橋と呼んでおこう。

西ノ丸はわりと広い郭なのであるが、内部は傾斜した自然地形のままである。これでは建造物を建てることもままならない。下津井城は完成された城郭ではなかったのかもしれない。

西ノ丸の下には馬場があるが、この馬場から見ると、西ノ丸周囲の城塁は石垣囲みであったことが分かる。ただし、石垣は崩落が進んでいるようで、下には落ちた石がごろごろしている。

下津井城は石垣を用いた近世城郭ではあるが、どうも急造された印象を受ける城で、地形なりということもあろうが、近世城郭にしては単純な構造な城である。

|

|

| 下津井城の腰曲輪(駐車場)から見た瀬戸大橋。瀬戸内海の様子や四国がはるかに遠望できる。とにかく眺望のいい場所である。 |

二ノ丸下の石垣。東西に長く延びている。 |

|

|

| 上記の石垣の張り出し部分。上に櫓でも建っていたのであろうか。 |

東出丸。平坦ではなく、中央部に自然の傾斜のような凸凹がある。 |

|

|

| 中の丸から下に続く石段。寒椿が散っていて、きれいなピンク色になっていた。 |

三ノ丸へと続く石段と石垣。 |

|

|

| 二ノ丸に続く通路。脇の石積みの上には多聞櫓でも建っていたのかもしれない。 |

本丸天守台。天守台といっても、6m四方ほどで、まともな天守が建つほどのスペースはない。 |

|

|

| 西ノ丸に続く城塁の石垣。かなり傾斜が傾いているが、地震か何かによる変容であろうか。 |

西ノ丸へと続く土橋。 |

|

|

| 西ノ丸内部。かなりの傾斜地系のままである。削平をきちんと行っていない。 |

西ノ丸下の場から見上げる西ノ丸の石垣。だいぶ崩れてしまったようだ。 |

この土地には、宇喜多。小早川の時代から児島湾を監視するための城が築かれていたと言われるが、山麓に下津井古城というものもあり、この場所がその頃から城址であるのかどうか、はっきりしない。

現在の下津井城を築いたのは、慶長8年(1603)、徳川家康の命を受けた池田忠雄による。西国大名が瀬戸内海を通過するのを監視するための城として、信頼の厚い池田氏に城を築かせることにしたのである。

忠雄は、一族の池田長政に命じて城を築かせた。築城後、長政は、3万5千石を領して、下津井城の城主となった。

寛永16年(1639)、すでに江戸幕府も安定してきていた。一国一城令が全国に波及していたこともあり、下津井城は廃城となった。 |

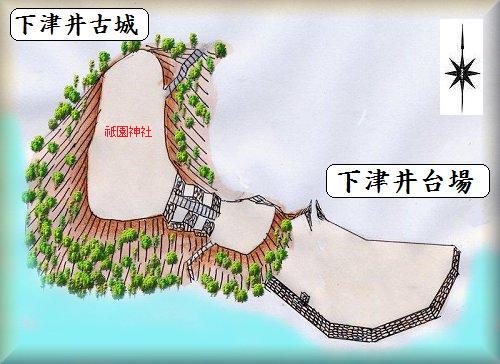

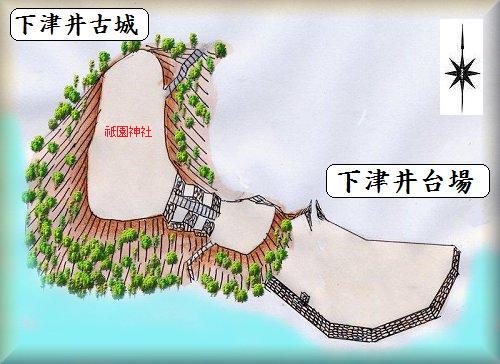

下津井古城・下津井台場(倉敷市下津井一丁目)

下津井古城は、下津井城の南麓、祇園神社の祭られている比高20mほどの独立台地に築かれていたという。

下津井古城は、下津井城の南麓、祇園神社の祭られている比高20mほどの独立台地に築かれていたという。

城址の背後の集落内部は道が狭くなっており運転しづらいが、城址の南側を迂回するように広い道路が付けられているので、この道を使用して城址の北東側に回りこむと良いだろう。そこに広い駐車場も設置されているので、車はそこに留めて置くことができる。

城址はかつて波に削られていたのではないかと思われる急崖によって囲まれている。大規模な城ではないが、敵を寄せ付けない要害地形である。現在は、南側に道路が通っているが、本来は海岸に直接面するような地形になっていたものと思われる。港を監視するには絶好の位置である。

下津井祇園台場は、古城の東側山麓部に築かれている。地形なりに多角形になった石垣が見られる。しかし、内部は荒れ放題で立ち入りもできなくなっているのが残念である。

下津井台場は幕末に海防上の理由から岡山藩が建造したものである。

|

|

| 下津井城から見下ろした下津井古城。比高20mほどの台地である。 |

古城跡に建てられている疑問神社。 |

|

|

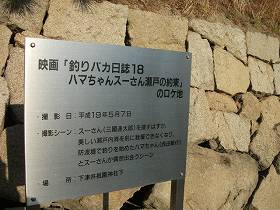

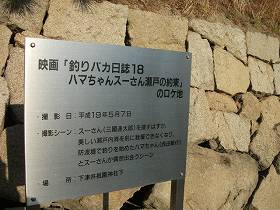

| 古城の下には下津井台場がある。ここは映画のロケでも使用された場所であるらしい。 |

台場の砲座部分か。 |

|

|

| 台場の石垣。 |

台場の入り口と脇の石垣。 |

下津井古城は平安時代から存在していた城で、源平の合戦や南北朝時代の合戦にも用いられた城であるという。そういえば、この近くには水島という地名があった。木曽義仲が平家の軍勢にさんざん敗れた水島の合戦というのはこの辺りで行われたものなのだろう。となると、その合戦の際にも下津井古城は用いられていたのかもしれない。

南北朝時代、九州に落ちた足利尊氏が勢力を盛り返し、上方へ軍勢を進めた際、この城に宿泊したと言われている。

その後、この城がいつまで用いられていたのかは分からない。戦国時代の宇喜多氏は児島湾監視のために、下津井の城を使用していたと言われるが、その際にもこの城が用いられていたのか、すでに手狭になり、背後の下津井城の方を使用していたのかは、はっきりしないのである。しかし、規模からすると、戦国期にはすでに下津井城の方に城郭機能は移転していたと見るのが自然なように思われる。 |

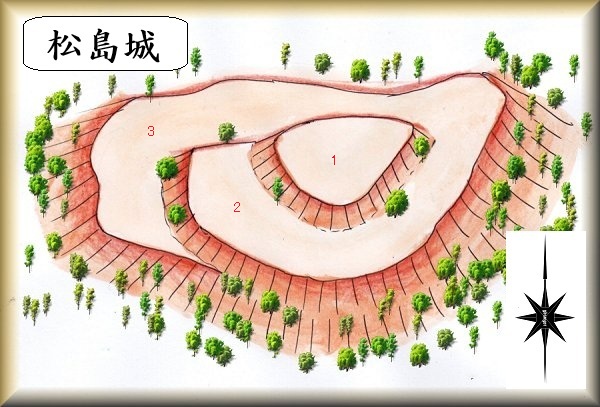

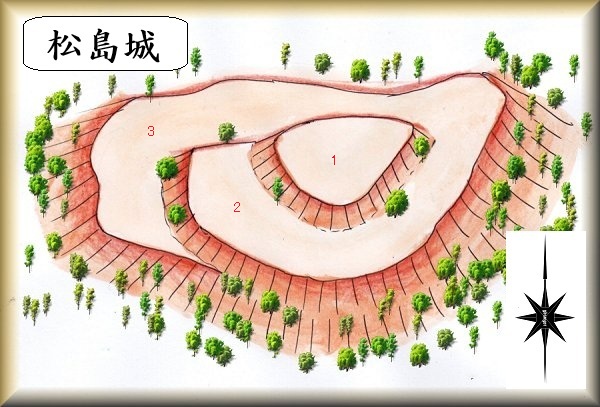

松島城(倉敷市松島)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

松島城の場所。

現在の川崎医大付属病院が建っているところが、松島城の跡であるという。

この病院はとても大規模なもので、丘陵は削られ、遺構は消滅してしまっている。

しかし、 『岡山県中世城館跡総合調査報告書』には破壊前の簡単な図が掲載されており、それに基づいて旧状を復元してみると、おおよそ右の鳥観図のような構造をしていたようである。

丘陵を三段に削平した城郭だったと考えられる。

松島城が築かれたのは鎌倉時代だったというから古い城である。

その後も城は維持されており、戦国時代には小早川氏の一族の梨羽高秋が城主であった。

松島城は備中境目7城のうちの1つであり、羽柴勢による高松城攻撃の際には、毛利氏が布陣していたと伝わる。

桂景信書状には、天正8(1580)年の辛川口の戦いに、毛利勢が当城から進軍したことが書かれているという。

|

|

| 城址 |

|

|

天城陣屋(倉敷市藤戸町天城)

天城陣屋の場所。

天城陣屋の場所。

倉敷市藤戸町に、県立倉敷天城高等学校があるが、その東側の比高20mほどの台地が天城陣屋の跡である。

陣屋跡は高校のグラウンドとなっている。

西側から登っていく道が付けられており、それを車で進んで行ったのだが、上には車を回転させるスペースはなく、そのままバックで戻ってくるしかなかった。

車を回転させるにはグラウンドの中まで入り込むしかなかったのだが、ゲートが閉じられていたので中には入れなかった。

グラウンドとなっているため遺構らしきものは見受けられないが、赤色立体図を見てみると東側には土塁が残されているようである。

グラウンドの手前に天城陣屋の標柱とお茶屋跡の石碑とが建てられている。

岡山藩家老であった天城池田氏は3万2千石の所領を有しており下津井城を居城としていた。

ところが一国一城令によって下津井城が廃城となってしまったたので、寛永16年(1639)に新たに陣屋を構えることになった。

これが天城陣屋である。

ところで、忠臣蔵で有名な大石内蔵助の母親は、この天城池田氏の出身であった。

そのため、吉良邸討ち入りの後に、この事件の関係者ということで、2千石を没収されてしまったということである。

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『日本城郭体系』、現地案内板を参考にした。

下津井古城は、下津井城の南麓、

下津井古城は、下津井城の南麓、

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。