岡山県井原市

*参考資料 『日本城郭大系』 『岡山県中世城館跡総合調査報告書』

*参考サイト 城郭放浪記

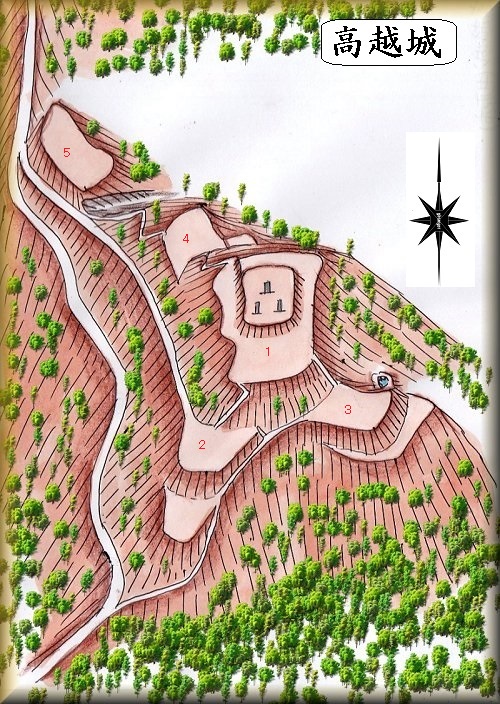

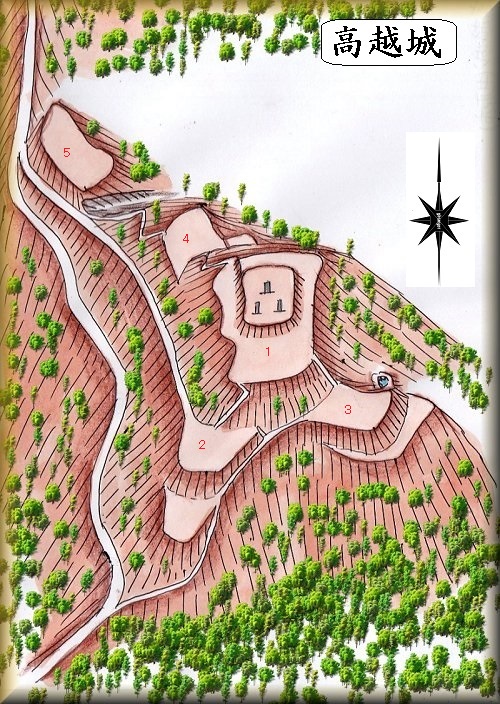

高越城(井原市東江原町)

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』、現地案内板を参考にした。

高越城の場所。 駐車場の場所。

高越城は、北条早雲生誕の場所として知られている。そのため、城までのあちこちに案内表示が出ているので迷うことはない。それに従って進んで行けば、大きな駐車場の所に出る。

駐車場には案内板が立てられているが、これは高越城についてのものではなかった。ここは高越遺跡という古代の遺跡の跡であるらしい。

駐車場から南側に降って行くと、登城道が見えてくる。先端が5郭でその背後に堀切がある。

堀切の所からまっすぐに道が付けられており、その先が2郭である。

2023年現在、「北条五代を大河ドラマにしよう」という案内があちこちに立てられていた。確かに戦国期のメジャーな大名で大河になっていないのは北条氏くらいのものである。ただし、5代全部を1年で描くのには無理があるだろう。

2郭から東側に進んで行ったところが3郭。その下には石組みの井戸があった。

正面の城塁を登って行くと1郭である。ここにパンフレットや、大河ドラマ推進の署名簿などが置かれていた。

1郭の中心部は大きな櫓台状になっており、ここには城址碑や「北条早雲生誕の地」の碑などが建てられているが、ひときわ大きいのは忠魂碑だった。

ここには初代早雲、2代氏綱、3代氏康、4代氏政、5代氏直の5本の幟が風にはためいていた。しかし、早雲が子供の頃いた以外は、まったく当地域とは関係のない人たちである。う〜ん・・・・。

1郭の背後の下には4郭がある。

北条早雲生誕の地、すなわち伊勢氏の居城として有名な高越城であるが、城そのものは、わりと小規模でささやかなものであった。戦国期以前の山城というのは、このくらいのものだったのであろうか。

|

|

| 南方から遠望。ここからの比高は140mほどある。 |

駐車場。ここは高越遺跡という古代の遺跡の跡らしい。 |

|

|

| 堀切。 |

5郭。 |

|

|

| 2郭から見る1郭城塁。 |

2郭。「北条早雲生誕の地」の大きな幟が立てられている。 |

|

|

| 犬走。 |

犬走。 |

|

|

| 3郭。 |

その下の井戸。 |

|

|

| 1郭。 |

3郭。 |

|

|

| 1郭。 |

北条早雲生誕の地の碑。 |

|

|

| 城址碑。 |

忠魂碑。 |

|

|

| 2台氏綱・4代氏政の幟。 |

3代氏康・5代氏直の幟。 |

|

|

| 1郭。 |

4郭。 |

|

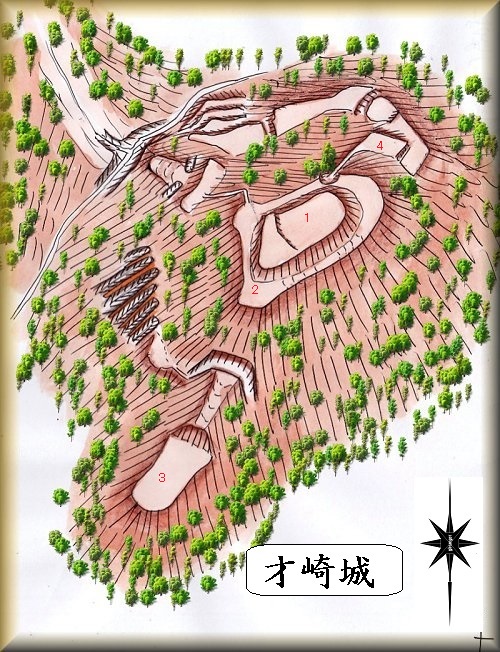

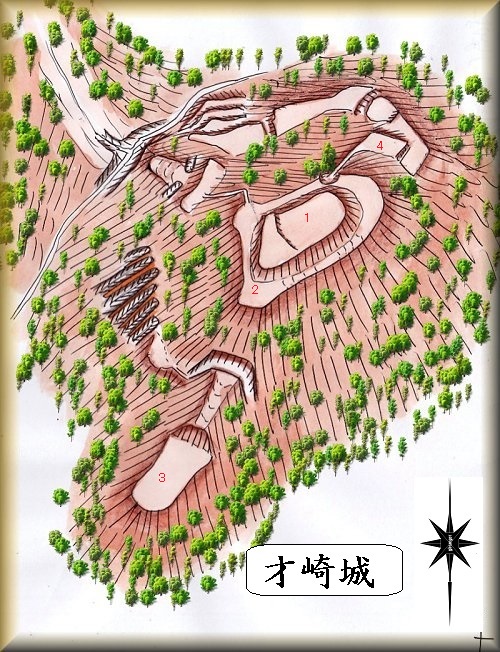

才崎城(井原市木之子町)

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

才崎城の場所。 入口の場所。

木之子地区に南側から突き出すようにしてそびえている比高60mほどの山稜が才崎城の跡である。

登城口は北側にあり、ここから切通しを通って城内に入って行けるようだった。

近くに駐車場はないが、路肩の余白があるので、そこに車は停められそうである。

しかし、登城道がヤブ化しているようだったので、今回は登城をしていない。鳥瞰図は、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を基にして作成してみたものである。

才崎城は渡辺氏の居城であったと伝えられ、城主として渡辺大隅、渡辺六兵衛の名が伝えられている。

|

|

| 北側からの遠望。ここからの比高は60mほど。 |

登城口。 |

|

|

| 切通しへ続く道。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

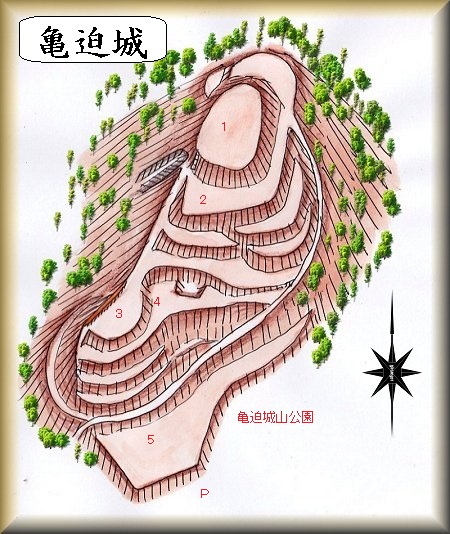

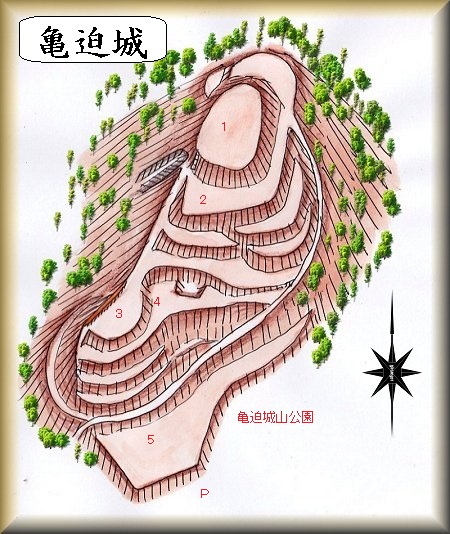

亀迫城(井原市西江原町亀迫城山公園)

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

亀崎城山公園の場所。 駐車場の場所。

西江原町にある比高30mほどの独立丘陵が亀迫城の跡であり、亀迫城山公園となっている。なるほど、遠くから見ると亀のような形にも見える丘陵である。

公園には駐車場もあるので、ここに車を停めることができる。

後は散策道を通って行けば1郭まで到達することになる。

亀迫城は山頂部を中心にして帯曲輪を何段にも削平した城郭で、単純な構造のものである。虎口の工夫などは見られず、簡素な城である。

室町時代の後半、井原地域は荘氏の支配領域であった。

元亀元年(1570)、備中松山城の三村元親は、毛利氏の支援を仰いで、備中攻略のため、荘氏の攻撃をもくろんでいた。

その時、毛利元清が三村氏の支援をするために備中に築いたのが亀迫城であった。つまり、戦時に伴う臨時築城の陣城ということになる。毛利氏の備中での拠点ともなりうる城であった。

亀迫城の守備を任されたのは宍戸安芸守で、宍戸氏は木村平内と神田六郎兵衛の2人を郡代として常駐させた。

毛利勢は、亀迫城を拠点として、周辺城郭を落とし、ついには猿掛山城主の穂井田実近を攻め滅ぼした。

その後元清は、猿掛山城を拠点として、穂井田元清と名乗ることになる。

|

|

| 案内板。 |

5郭から。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 登城道。 |

4郭。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

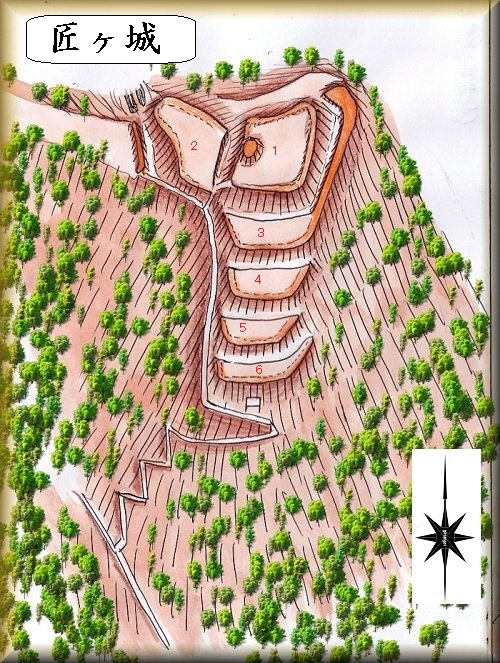

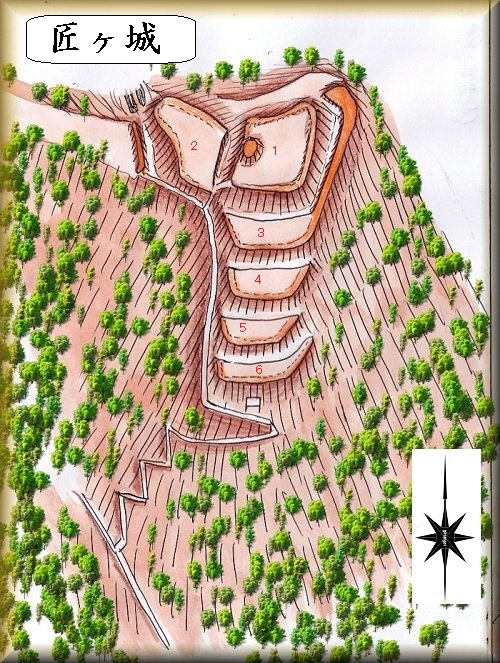

匠ヶ城(工ヶ城・井原市上稲木町)

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

匠ヶ城の場所。 登城口の場所。 駐車可能な、使用されなくなった道路。

匠ヶ城は、東方に延びた比高60mほどの山稜に築かれている。山稜の南側には「匠ヶ城跡↑」といった案内表示が出ているので、それに従って進んで行けば、やがて城内に到達する。

周囲に駐車場はない。ただ、下を通っている道路の東側に、現在では使用されなくなった上記の道路があるので、そこに車を停めて置くことが可能である。ただし、この部分、西側の道路からだと入り込めないようになっているため、北側から入って行くしかないので注意が必要である。

案内に従って進んで行くと、つづら折れの登城道を通って、6郭下の案内板の所に到達する。そこからは城内である。ここから先は木が切られており、ヤブもなく見通しがよい。

城は山頂部の1郭を中心として、西側に2郭、南側に3,4,5,6といった小規模な郭を段々に配置したものである。

それぞれの郭との間には堀切が掘られているのだが、とても浅いものである。ただし、城塁はとても鋭く、直登は困難である。小規模なりに防御力は発揮されていたと思われる。

それぞれの郭の周囲には土塁状の高まりがあるが、これまた小さなもので、水田の畔としか思われない規模のものである。というか、この形状からしてみると、これらの郭は棚田として利用されていたのではないかと思われる。

小規模ながらも、よく整備されていてヤブの箇所は少ない。見学しやすい城郭である。

『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を見てみると、尾根続きの西側にも遺構が続いているようだが、こちら側は確認していない。

匠ヶ城は、鎌倉時代末期に足利方の軍勢として笠置山合戦に参加した陶山吉次の居城として知られている。

鎌倉時代末期の山城ということである。

単純な構造であるが「たくみが城」とはこれいかに、といった印象である。

|

|

| 登城口。 |

6郭下の案内板。 |

|

|

| 城塁。 |

5郭。 |

|

|

| 4郭。 |

登城道。 |

|

|

| 3郭。 |

2郭入口。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

1郭の塚。 |

|

|

| 2郭。 |

郭群。 |

|

|

| 3郭。 |

3郭。 |

|

|

| 4郭。 |

4郭。 |

|

|

| 5郭。 |

6郭。 |

|

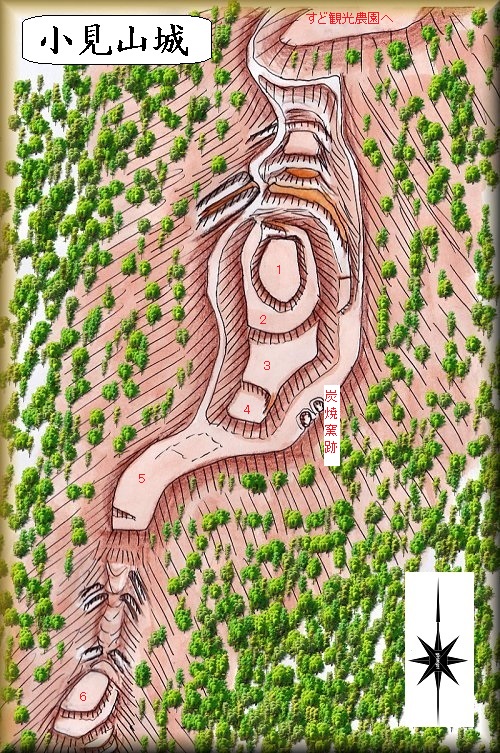

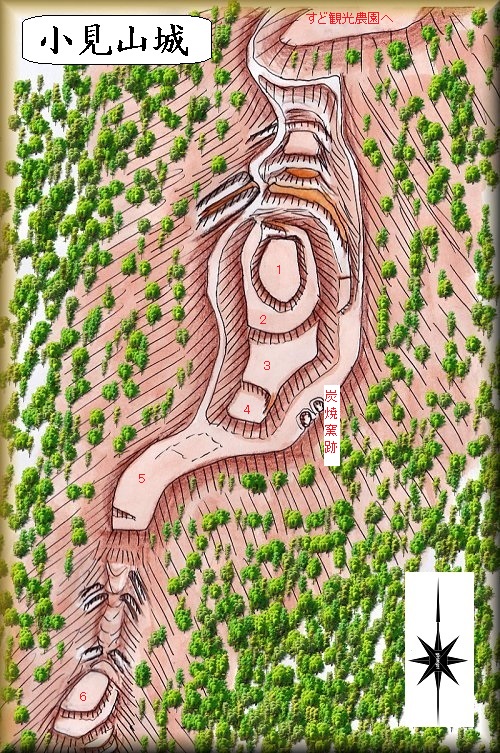

小見山城(井原市高屋町)

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

小見山城の場所。 城への入口の場所(駐車可能)

小見山城は、広島県との国境に近い市街地部分から北側に入り込んだところにある比高120mほどの山稜に築かれている。

城の入口には、「すど観光農園」という農園があり、そこまで舗装された車道が付けられている。城の尾根続きの部分まで車で登って行けるので、この山を登ることそのものは簡単である。

観光農園の前にはちょっとしたスペースがあるので、車はそこに停めて置くことができた。

そこから観光農園の土手下を通って進んで行くと、その先の丘陵も農園となっている。さらにその脇を通る道があるので、それを進んで行く。

すると、行き止まりのようになってしまう。ここで、いったいどちらに城があるのか戸惑ってしまうところである。

実際には、そこからさらに左手に進んで行って、いったん尾根を降って進んで行くと、堀切が見えてくる。ここからが城域内である。

堀切は合計4本あり、尾根続きの部分を厳重に警戒している。

その上の部分が早くも1郭である。

山稜は南側に長く延びているので、そこから南側に3,4,5といった郭が造成されている。

ここで主な城域は終了であるが、その先端の下部にも6郭がある。先端の物見台のような場所だったであろうか。

小見山城は、小見山氏の居城であったと伝えられているが、詳しいことは未詳である。

|

|

| すど観光農園の脇から入って行く。 |

この畑の奥にある鞍部の先が城址。 |

|

|

| 堀切。 |

二重堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭。 |

2郭。 |

|

|

| 3郭。 |

城塁。 |

|

|

| 郭。 |

横堀。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

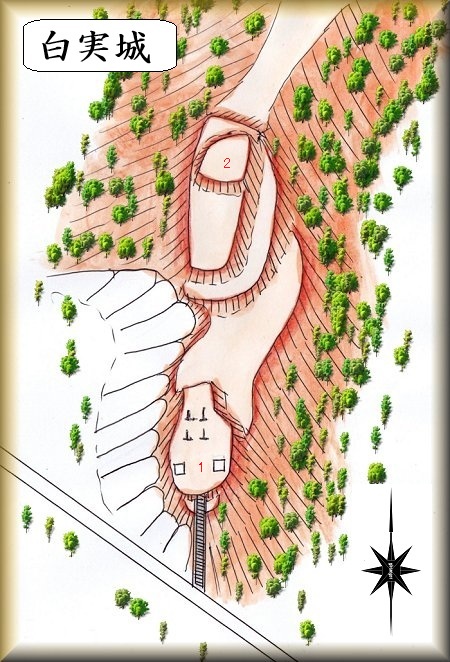

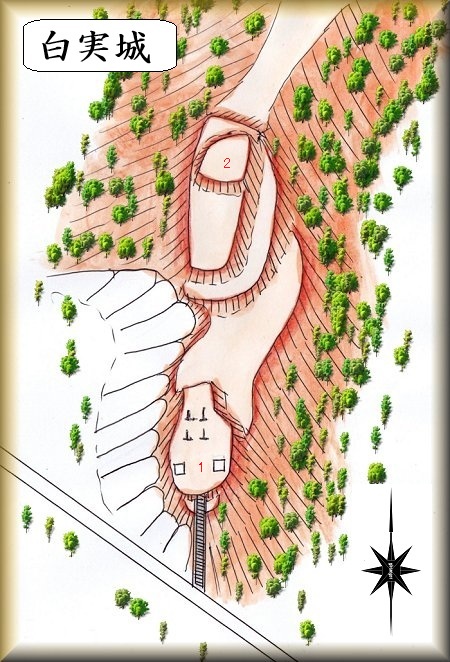

白実(しろみ)城(井原市東江原町)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

白実城の場所。

白実城は、小田川の北側にそびえる比高20mほどの山稜先端部分に築かれていた。

先端部の上には墓地などが造成されており、南端部分から石段を通って登っていくことができるようになっている。

下の道路を少し西側に進んだところに空き地があったので、車はそこに停めさせていただいた。

それにしてもこの山稜の側面部分と言ったら、岩盤むき出しである。これでは直登するのはまず無理である。

高さはそれほどでもないが、要害性の高い地形となっている。

この内部を数段に削平して城郭としたものである。

白実城の歴史について詳しいことは分かっていない。

天正年間には毛利氏の番城となっていたようで、木村平内・神田六郎兵衛といった毛利方の武将が在城していたと伝えられている。

|

|

| 側面部の岩盤 |

南側の石段 |

|

|

| 郭 |

帯曲輪 |

|

|

| 郭 |

堀 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

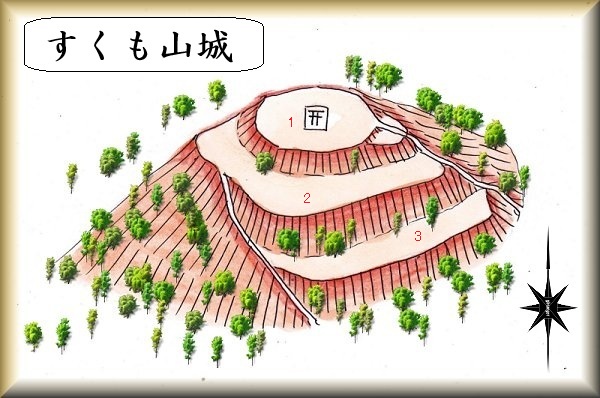

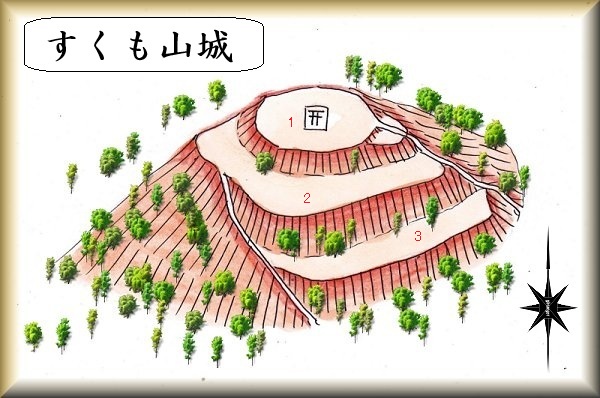

すくも山城(井原市大江町)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

すくも山城の場所。

すくも山城は、大江町の内部にそびえる比高20mほどの小山に築かれたものである。

東側下に回り込んでみると、そこに山頂への案内表示が出ている。

その辺りは路肩に余裕があったので、車は寄せて停めさせていただいた。

「史跡すくも山」とあるが、すくも山城とは表示されていない。

山頂部分には秩父観音8番札所 十一面観音が祭られており、これを目当てに訪れてくる人がいるのだろう。

城は小規模な山稜を三段に加工したものである。

山頂部の1郭を中心に、2郭、3郭が腰曲輪状に造成されている。

実にコンパクトな山城である。

すくも山城は1kmほど西方にある滝山城の出城と言われている。

滝山城は毛利の家臣宮下総入道応政が在城していた城なので、すくも山城も毛利氏に関連した城郭だったのであろう。

|

|

| 東側の登城口。 |

登城道 |

|

|

郭

|

2郭 |

|

|

| 1郭 |

1郭 |

|

|

| 1郭の西側下 |

1郭 |

|

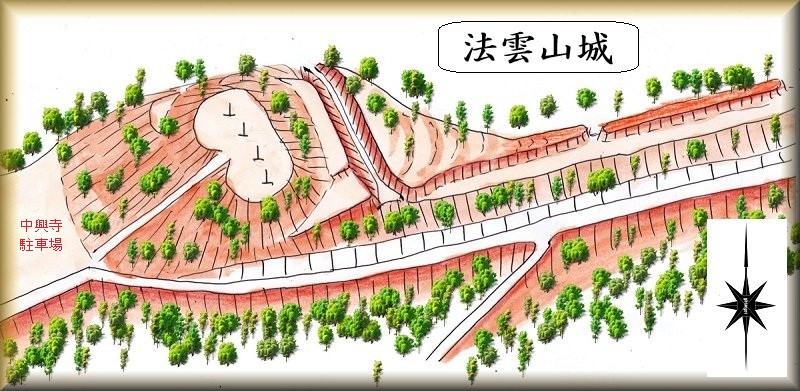

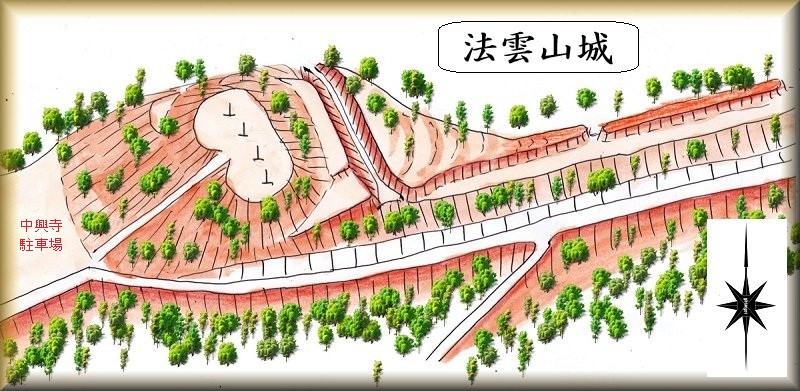

法雲山城(井原市三里町星田)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

法雲山城の場所。

星田の集落はかなりの山中にあって隠里のような場所である。

そこに中興寺という立派な寺院がある。周囲に土塀が巡らされており、まるで中世の館そのもののような見た目となっている。

法雲山城は、中興寺の駐車場のすぐ東側の比高20mほどの山稜に築かれている。

車はこの駐車場に置かせていただいた。

駐車場から坂道を登っていくと、すぐに山頂部分に到達する。ここが郭と思われる個所であるが、切岸加工も施されておらず、あまり城郭的な雰囲気はない。ここは墓地となっていた。

そこから東側の下に降りていくと堀切がある。これが唯一城郭遺構らしく見える部分である。

そこから尾根が東側に長く伸びており、側面部が土塁状の地形になっているのだが、城郭遺構と確定できるようなものでもない。

本当にこれが城なのか、やや怪しく感じてしまう場所である。

法運山城の城主は三村内蔵介貞親だったと伝えられている。

三村氏の支城の1つだったということだと思われるが、それにしては城らしくないのが気になってしまうところである。

|

|

| 中興寺 |

中興寺駐車場から |

|

|

| 1郭 |

1郭 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 土塁状地形 |

土塁状地形 |

|

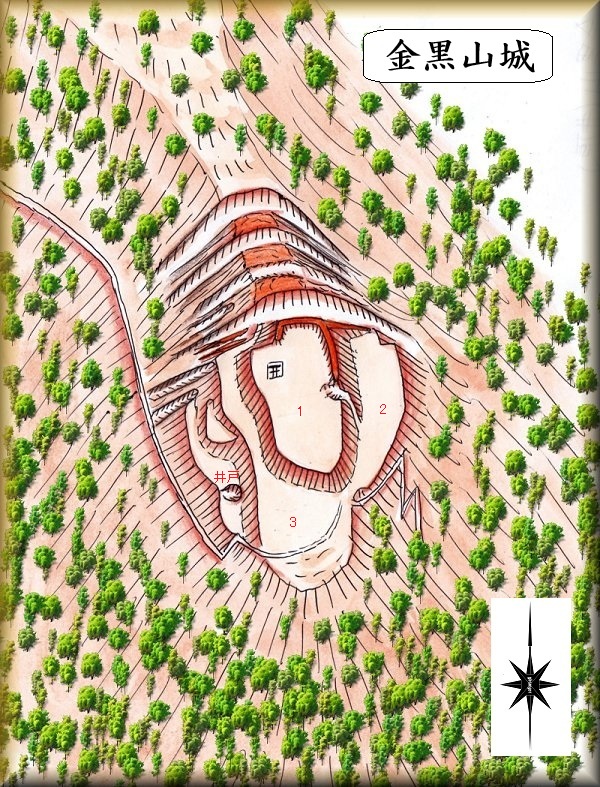

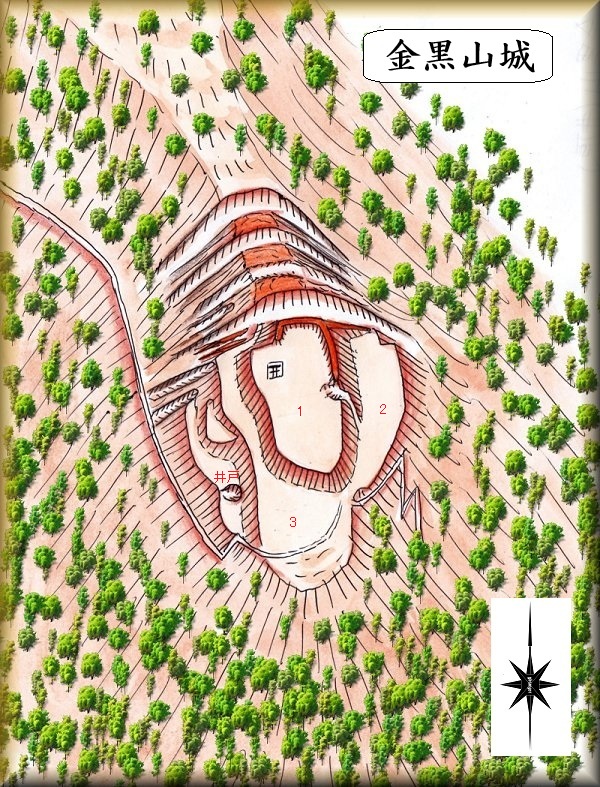

金黒山(かなぐろやま)城(井原市美里町星田字城山)

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

金黒山城の場所。 登城道入口。

金黒山城は、星田川の西側にそびえている城山に築かれている。

星田川沿いに通っている道が城山の下で西側に分岐するところに金黒山城への案内表示が出ている。

実際の登城口は上記の場所で、そこから北西に400mほど進んで行った場所にある。

登城口のところは道路が狭く、車を置けるような余地はまったくない。

そこまで行く途中には、道路の余白が広くなっているところが何か所かあるので、そのうちのどこかに車を停めて、後は歩いていくのがよい。

登城口のところにも案内板が設置されている。

そこから山に入り込んでいくと、草刈りがされていて、わりと歩きやすい山道が付けられているのが分かる。

傾斜も急ではなく、歩いていてもそれほど疲れない山道である。

これをどんどん進んで行ったら腰曲輪の脇を経由して3郭のところに出た。

さらに進んで行くと1郭の城塁がそびえて見えている。

東側の2郭から1郭に登る道が付けられているのでこれを進んでいくと1郭虎口から入ることができた。

1郭は南北に長く50mほどある。北側が張り出したような形状となっており、この部分には土塁が盛られている。

1郭の北側下は大堀切によって尾根筋を分断している。

大堀切から先に進んでみると、小規模な堀切が1つと中規模な堀切が2つあった。合計四重の堀切で北側の尾根筋を分断しているというわけである。

側面部には竪堀も何本か見られる。

3郭の西側下には腰曲輪があり、ここには井戸跡かと思われる窪んだ地形が見られる。

これだけの城で、割合と単純な構造であるがコンパクトによくまとまった山城である。

それに登城道が整備されており、城内まで歩きやすくなっていることもあり、おすすめの山城と言ってよいだろう。

金黒山城は当地の有力者三村氏の城の1つだった。

『備中誌』には、三村左衛門太輔の子内蔵介が城主であるというが、この人物のことはよく分からない。

天正年間の城主は三村為親だったという。為親は三村家親の叔父であった。

天正2年(1574)、三村氏は毛利氏と断絶したため、毛利氏の攻撃を受けることになった。

金黒山城には小早川勢が攻め寄せてきた。

この戦いによって金黒山城は落城した。

為親は討ち死にしてしまったのではないかと思われる。

|

|

| 登城口から見たところ |

登城口にある案内板 |

|

|

| 登城道 |

1郭城塁 |

|

|

| 1郭の登城道 |

虎口 |

|

|

| 1郭内部 |

1郭土塁 |

|

|

| 堀切 |

2郭 |

|

|

| 城塁と腰曲輪 |

城塁と腰曲輪 |

|

|

| 四重堀切 |

四重堀切 |

|

|

| 四重堀切 |

四重堀切 |

|

|

| 四重堀切 |

竪堀 |

|

|

| 城塁と郭 |

井戸 |

|

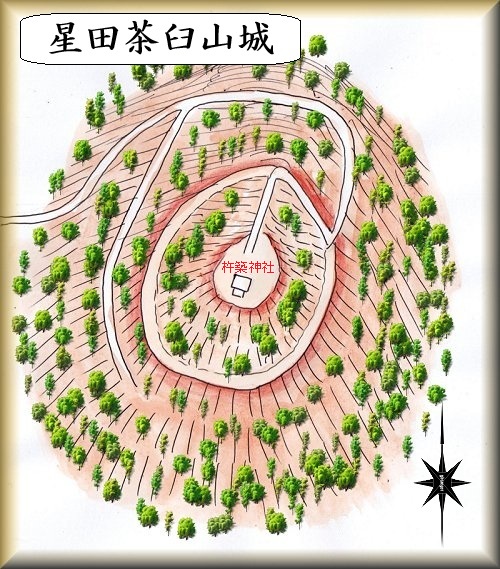

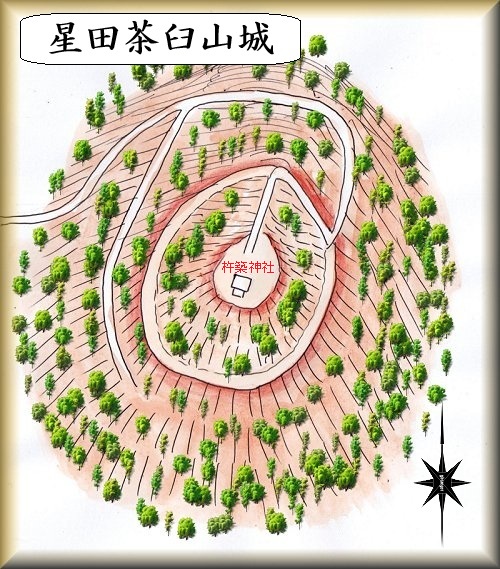

星田茶臼山城(井原市美里町星田)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

星田茶臼山城の場所。 登城道入口。

星田茶臼山城は金黒山城の北西700mほどのところにある。

比高30mほどの小山である。

この山の山頂には杵築神社が祭られている。

神社への参道は西側から付けられている。神社までは車道が付けられているので、頑張れば車でアクセスできないこともない。

といっても、現状ではけっこう荒れていて、普通に運転するにはかなり不安を感じる道である。

しかし、周囲に車を停められそうな場所もない。

仕方がないので参道を少し進んだところの脇に寄せて停めて、後は歩いて行ったのだが、駐車には苦労する神社である。

後は参道を通って山頂の杵築神社を目指していく。

杵築神社とは珍しい名前であるが、大分の杵築と何か関係があるのだろうか。

山頂部の杵築神社が祭られているところはまとまった平場となっている。

しかしそれだけで、特に城郭らしい雰囲気はなくごく普通の神社の境内である。

ここから少し下ったところの周囲には帯曲輪状に巡らされた細い区画がある。

これらが城郭遺構といえば、それらしくも見えないくもない。

だが結論から言って明確な城郭遺構は存在していないと言っていいだろう。

本当にこれが城址なのかどうか怪しく感じてしまう場所である。

星田茶臼山城の城主等、歴史については未詳である。

というか、本当に城址なのであろうか。

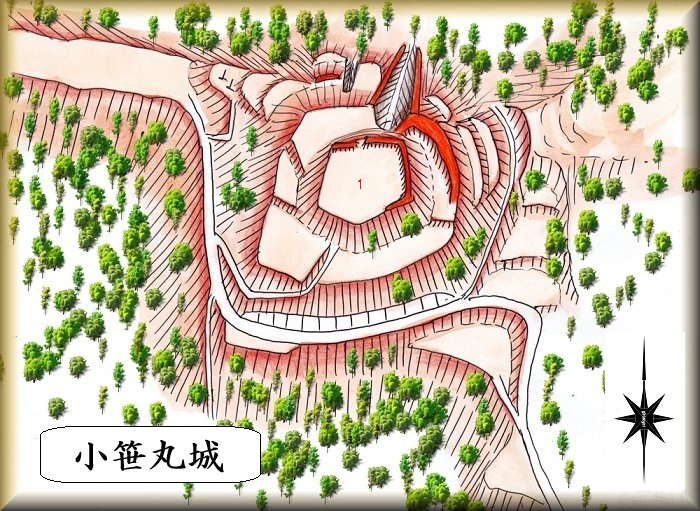

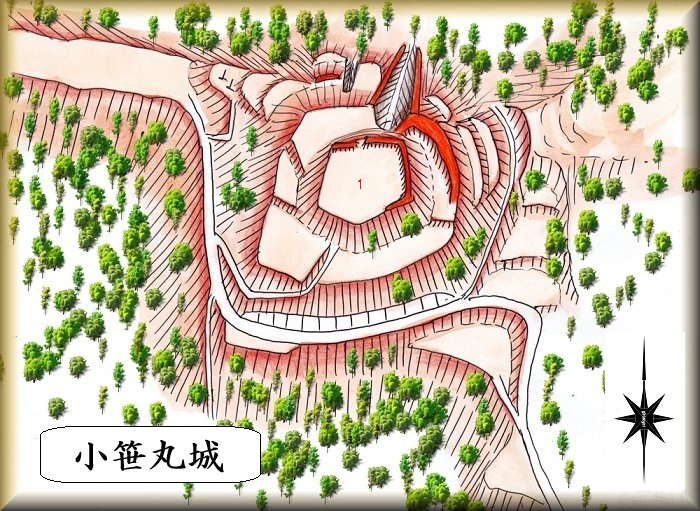

小笹丸(おざさまる)城(井原市美里町黒忠)

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

小笹丸城の場所。 案内板と駐車場。

小笹丸城は、井原市の最北端近くに位置している。というか、こんなところまで井原市なのかと意外に思うような場所である。市町村合併によって市域が広大になっているのだろう。

城平川の北側にそびえる比高80mほどの山稜が小笹丸城の跡である。

山麓の県道から城址方向へ入り込む道が分岐しているところに小笹丸城の案内板が立てられている。また、その辺りに土地の余白がいくらかあり、これが城を訪れる人のための駐車場となっている。

見ると「この先には車を停める場所がありませんので、ここから先は歩いて進んでください」といった看板も立てられている。車は素直に山麓に置いて、歩いて登りましょう。

案内板のところから城址までは400mほどである。

車道を進んで行くと、城山が正面に見えてくる。城山の奥にも民家があるので、車道は奥の方まで続いている。

途中の斜面を見ると、垂直切岸のような急斜面となっているのが分かる。直登するのは難しく、城のある山の要害性をうかがい知ることができる。

そうして進んで行くと、城の主要部の南西下あたりに登城道が付けられているのが見えてくる。

これを登っていけば、途中の腰曲輪を通って1郭の方に登っていくことができそうである。

ということで進んで行ったのだが、道は草刈りがされておらず、途中から人の身長ほども伸びた叢に行く手を遮られてしまうことになってしまった。

これではとても先へは進めない。ということで途中で断念せざるを得なかった。

右の鳥観図の1郭周辺の形状は、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図に基づいたものである。

山頂部分を削平して主郭を造成し、周囲を切岸加工して、腰曲輪を周辺に配置するといった構造の山城だったようである。

小笹丸城は竹野井氏の居城であった。

城主としては、大永年間(1521〜27)頃の竹野井市朗衛門尉、天正3年(1575)の竹野井氏高、竹野井春高、天正9年(1581)の竹井常陸介・同又三郎といった名前が伝えられている。

|

|

| 登城道入口。ここに車を停めて歩いていく。 |

正面に城山が見えてきた。 |

|

|

| 登城道 |

郭 |

|

|

| 郭 |

西の墓地への道 |

|

|

| 城塁 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

城塁 |

|

|

| 堀切 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、城郭放浪記、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、

*鳥瞰図の作成に際しては、

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『岡山県中世城館跡総合調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、

*鳥瞰図の作成に際しては、

*鳥瞰図の作成に際しては、

*鳥瞰図の作成に際しては、

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。

*鳥観図の作成に際しては『岡山県中世城館跡総合調査報告書』の図を参考にした。