���������F������s

���Q�l�����@�w���{��s��n�x�@�w���������̒�����ِՁx

���Q�l�T�C�g�@�@��s���Q�L

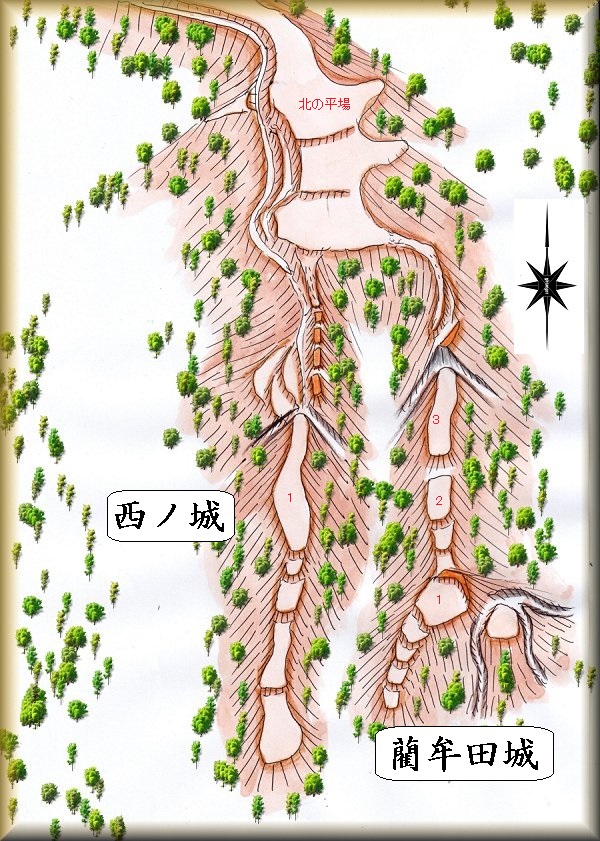

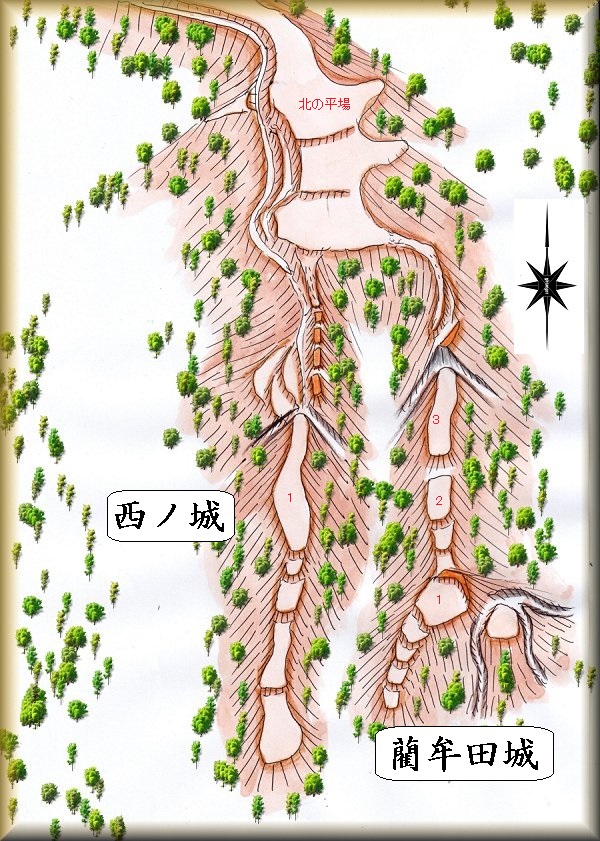

�a���c�i����ނ��j��E����i�F������s�V���@���a���c�j

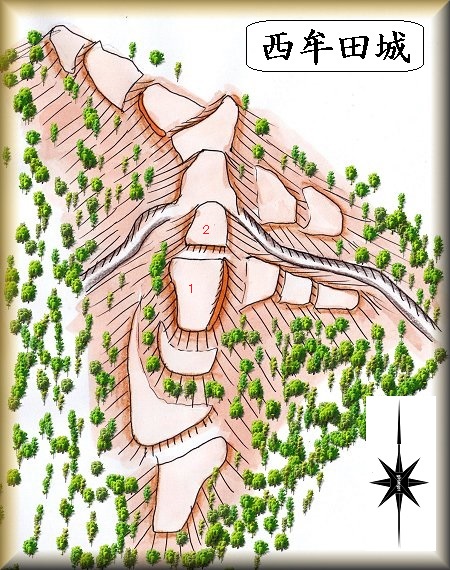

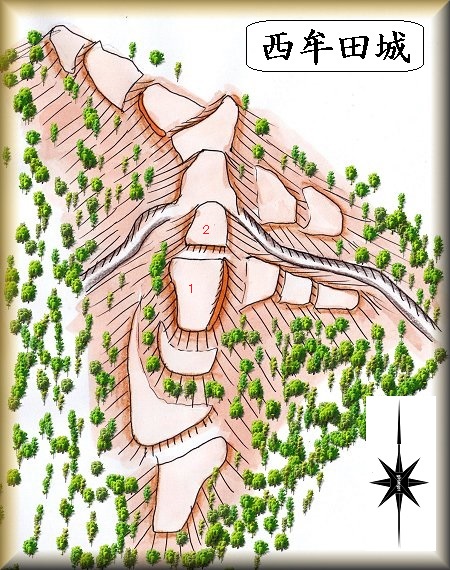

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�a���c��̏ꏊ�B�@�@�@�@�@���m��̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�k���̔_������̏ꏊ�B

�@�a���c��́A�V���@���a���c�ɂ���䍂50���قǂ̎R�łɒz����Ă���B

�@���̎R�ł͓쑤�Ɍ������Ē����˂��o�������̂ŁA���������ɂ͕��s���Đ��m��̂���R�ł������Ă���B

�@���̂Q�̎R�ł͖k���̕���łȂ����Ă���A�������炳��ɖk���ɍs�����Ƃ���ɑ傫�Ȕ_�ꂪ����B

�@��ɍs���ɂ͂��̔_��̘e��ʂ�Ε��s�ړ��Ői��ł������Ƃ��ł���B

�@���̔_��̓�����t�߂ɂ͍L���n������A�Ԃ͂����ɒ�߂����Ă����������B

�@���̂܂ܔ_��̘e��i��ł����ƃL���J���̏W�ׂ����Ă�������������������B���̕����a���c��̂��Ƃ��f���Ă݂��̂����A�u�����m��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł������B

�@���܂�n���ł͈ӎ�����Ă��Ȃ��̂ł��낤���A��ɂ͈ē��������Ȃ��B

�@��������쓌�̏隬��ڎw���Đi��ł����B���A������������i��ł����čŏ��̐ؒʂ��̂Ƃ���ɏo���B

�@���̕ӂ肩�炪�k�̕���ł���B��т͐��̐A���тƂȂ��Ă���A�����t�����A��͂��Ȃ�L���핽�n�ƂȂ��Ă����B

�@�핽�n�͎O�i�ɂȂ炳��Ă���B���ʕ����̓���2�i�ɂȂ��Ă����������A�ыȗւ̂悤�ɂ������Ă���B

�@�k�̕���͂Q�̏邪��������n�_�ł���A���S�ƂȂ�s��z�u���Ă��悳�����ȂƂ���ł���B�l�H�I�ȍ핽�n�Ȃ̂ŁA�s�ƌ��Ă݂����Ȃ�悤�ȏꏊ�ł����邪�A�k���ɖ��m�ȏ�s���͔F�߂��Ȃ��B�����̐A�тɂ��n�`�ɉ߂��Ȃ��̂ł��낤���B

�@���̂܂ܓ쑤�ɐi��ł����B�Ԃ��r�j�[���e�[�v���\���Ă���̂ŁA��ւ̃��[�g�͊ԈႢ�Ȃ��炵���B��������Ƃ�������~���āA���̐�ɐ؊ݏ�̓y�肪�����Ă����B���̎�O���ŏ��̖x�ł���B

�@���̐�ɂ͏��K�͂Ȗx��4�{����ꂽ�B���̕ӂ肩��͊m���ɏ����ł���B�ǂ���琼�m��Ɍ������Ă���炵���B

�@�����ď��K�͂Ȗx�̐�ɑ�x�����т��Č����Ă����B������悶�o��ΐ��m��1�s�ɓ��B�ł������ł���B

�@�Ƃ����킯�œo��n�߂��̂����A�J�̂��ߑ��ꂪ�����ēo��Ȃ��B�ƂĂ�����Ȃ����A�J�̒��œo���悤�ȎΖʂł͂Ȃ��B

�@�������芊�藎�����牺�܂ň꒼���ł���댯�ł���B�d�����Ȃ��̂ŁA�����ň����Ԃ����Ƃɂ����B

�@�����a���c���ڎw���B

�@�k���̍����n�_�܂Ŗ߂��āA�n�`�}�𗊂�ɂ��Ȃ���A�a���c��ɑ���������T���Ă݂�B�����͒Ⴍ�����Ă���̂ŁA�m��Ȃ��Ƃǂ̔�����i��ł����悢�̂�������Ȃ��ł��낤�B

�@�������A������̃��[�g�ɂ��Ԃ��r�j�[���e�[�v���\���Ă���̂ŁA����𗊂�ɂ��Đi��ł����B�e�[�v�ɏ]���čs�����a���c��܂œ��B���邱�Ƃ��ł���̂ł��낤�B

�@�i��ōs���Ɣ����̐�œ����ؒʏ�ɂȂ�A���̐�Ɋ�Ֆx�������Ă����B

�@���̊�Ֆx���z������a���c��̎�v���ɓ��ꂻ���ł���B

�@�Ƃ��낪���̊�Ֆx�A�ȒP�ɂ͓o�ꂻ���ɂȂ��B���ʕ���ʂ�ɂ��Ă��}�Ζʂł���B���̉J�~��̒��ł͂ƂĂ��i��ł������Ƃ͂ł��Ȃ��B�c�O�Ȃ��炱������E�C����P�ނ����邵���Ȃ������B

�@�Ƃ����킯�ŁA���������v���̈�\�́w���������̒�����ِՁx�̐}�ɗ���������̂ł���B�����ނ˂��̂悤�ȏ邾�����Ǝv���̂����A���ۂɍ����Ă��邩�ǂ����̕ۏ͂Ȃ��B

|

|

| �_��̓����B�Ԃ��߂���B |

�_����z���ď隬�ւƑ������B |

|

|

| �k�̕���e�̓��B |

�������܂������i��ōs���Ɛ��m��B |

|

|

| �x�B |

�x�B |

|

|

| �x�B |

�x�B |

|

|

| �x�B |

1�s���̖x�B |

|

|

| ���̖x�́A�J�œo���悤�Ȗx�ł͂Ȃ������B |

1�s��ہB |

|

|

| �x�B |

��������k���܂Ŗ߂�A���������a���c��̔�����ڎw���B |

|

|

| �a���c��ւ̔����B |

�ؒʂ��B |

|

|

| �x�B |

���̐悪�a���c��̎�v���B |

|

|

| ��������J�œo���悤�Ȗx�ł͂Ȃ������B |

�ؒʂ��B |

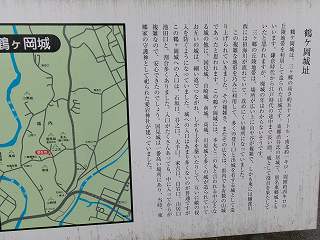

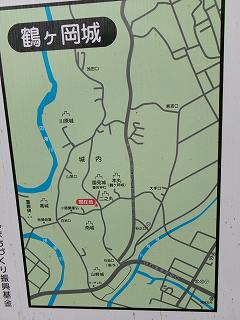

�@�a���c��͕������㖖���ɌV���@�a�J���ɂ���Ēz���ꂽ�Ɠ`�����Ă���B

�@���̌�A�V���@�a�J���ꑰ�͓̉��牄�d�̑��q�d�����a���c��̂����a���c���𖼏��悤�ɂȂ����B�ŏ��̏��͏a�J�͓���d��Ƃ�����������B

�@����1�U�N(148�S)2��20���A���Ò������a���c����U�������B���̍ہA�V���@�a�J���ꑰ�̋v�x�ؖ����Y�A�呺���Y�炪���R��h���������s��āA�a���c��͗��邵�Ă��܂��B

�@�a���c��̗���́A������17�N���Ƃ����������B

�@�Ȍ�͓��Î��̏�ƂȂ����̂ł��낤�B |

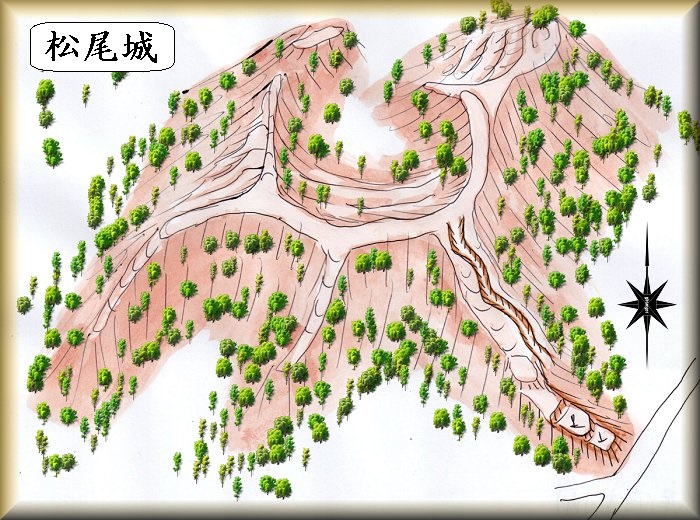

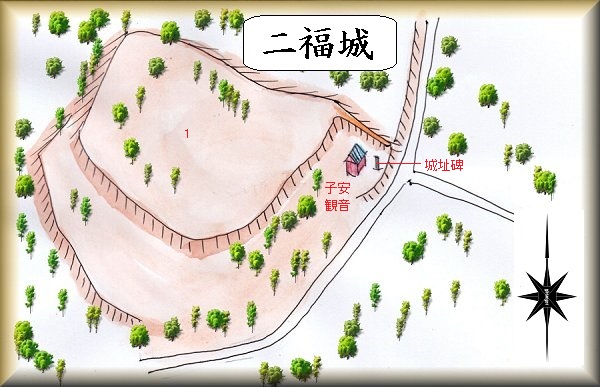

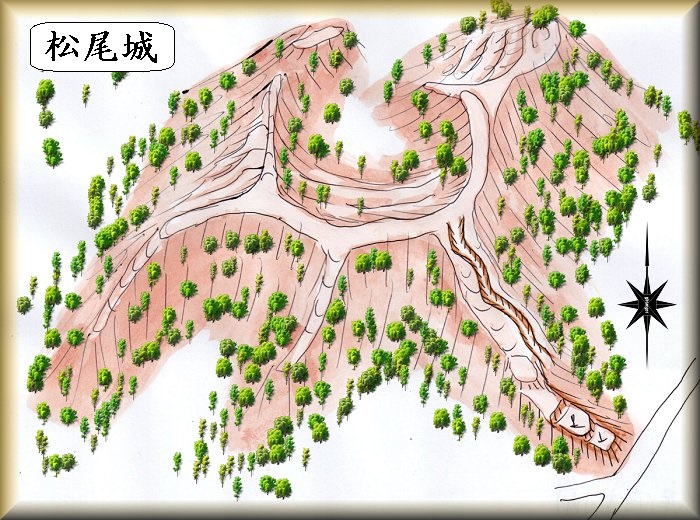

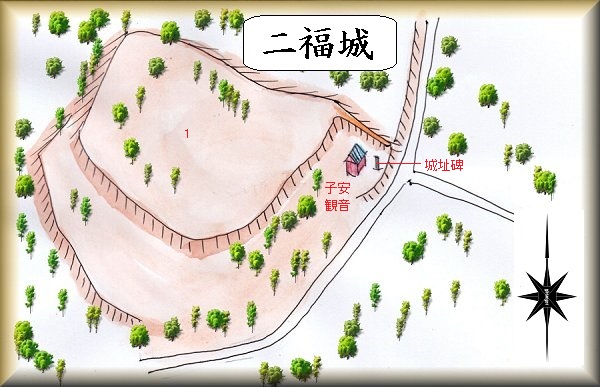

������i�F������s�V���@�����莚�����j

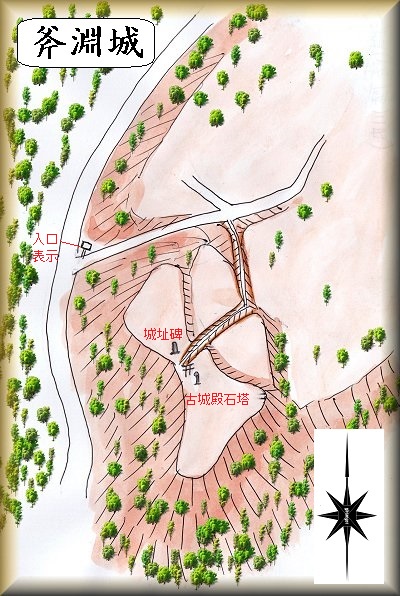

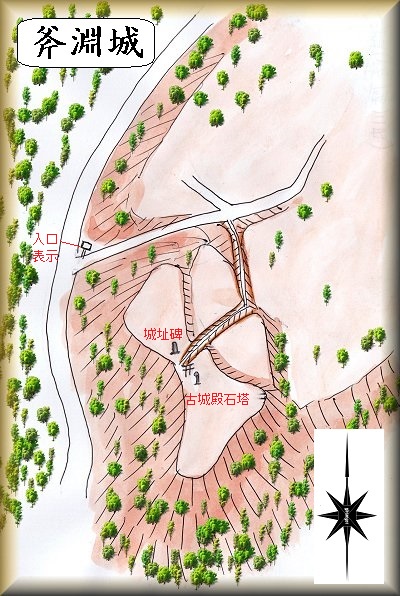

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@������̏ꏊ�B�@�@�@�@�@

�@���͂��v�x�ؐ삪����Ă���䍂60���قǂ̓Ɨ��R�ł�������̐Ղł���Ƃ����B

�@�R����������S�����ɔ���������o�����R�ł���B

�@�쓌���ɕ�n������A���̕ӂ肩�炪���t���₷�����������̂ŁA��n�ɍs���Ă݂�B�Ԃ͕�n�̒��ԃX�y�[�X�ɒ�߂����Ă����������B

�@��������R�łɓ����čs�����Ƃ����̂������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���̓��͉J�����������~���Ă��Ă���A�P�������Ȃ���R���ɓ��荞��ł�����悤�ȏł͂Ȃ������B�c�O�Ȃ���o��͂�����߂��B

�@���Ր}�́w���������̒�����ِՁx�̐}�Ɋ�Â��ĕ`���Ă݂����̂ł���B

�@���̎R�͊�{�I�ɍה����ɂ���č\������Ă���悤�ŁA�܂Ƃ܂����ʐς̊s�͂Ȃ������Ɍ�����B

�@�������ɑыȗ֏�̂��̂��������`������Ă���炵���B

�@�܂��A��n�̕ӂ肩��R�����܂Őؒʂ���̒ʘH���t�����Ă���悤�ł���B

�@������̏�哙���j�ɂ��Ă͕s�������A�V���@���Ɋ֘A������s�������ƍl�����Ă���B

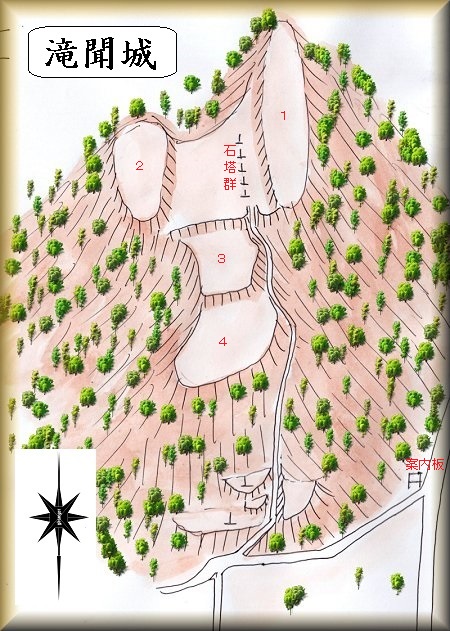

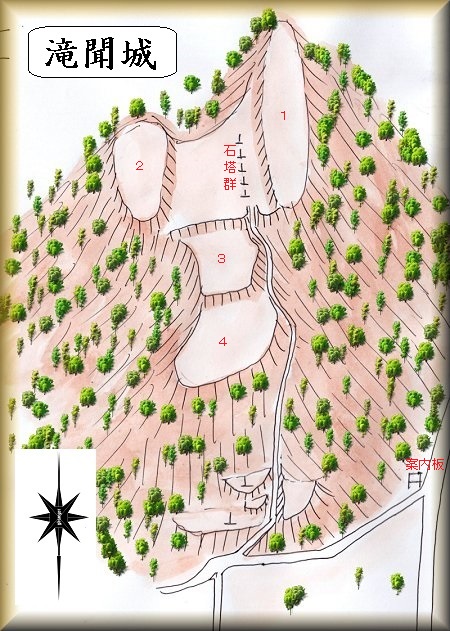

�ꕷ�i�������j��i�F������s�V���@�����j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�ꕷ��̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�����̈ē��̏ꏊ�B

�@�ꕷ��́A�ꕷ�̏W���̓쑤�ɂ��т��Ă���䍂40���قǂ̎R�łɒz����Ă���B

�@��̐�����ʂ��Ă��铹��i��ōs���ƁA���H�����ɑꕷ��̈ē������Ă��Ă���̂�������B

�@�������A���̏ꏊ���o����ł͂Ȃ��A�o����͂�������⓹��o���čs�������ɂ���B�Ԃ͈ē��̕ӂ�ɊĒ�߂����Ă����������B

�@���̈ē��̏�����⓹��100���قǓo���čs�������ɂ��ē��\��������A���������n�̘e��ʂ��ĎR���ɓ����čs���B

�@�o�铹�͂�����Ɛ�������Ă���A�J�ł��P�������Ȃ�������čs�����Ƃ��ł����B

�@�o���čs���r���ɂS�C�R�Ƃ��������ꂪ�`������Ă���̂������Ă���B�x��y�ۂȂǂ͂Ȃ��؊`��������Ă��Ȃ��悤�ł��邪�A�핽�����͂�����ƍs���Ă���悤�Ɍ�����B

�@�������炳��ɓo�����ƕ��̏��ɐΓ��Q����������Ă����B���Ɋ֘A������̂Ȃ̂ł��낤���B

�@�Γ��Q�̂��镔���̗����͈�i�����n�`�ɂȂ��Ă���B���̏オ��s�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv����̂����A�����̂ǂ���̕�����s�Ȃ̂��A���f�͂��������B

�@�ꕷ��͎j�ՂƂȂ��Ă���Γ��Q�����邽�߂ɁA�V��������������Ă���A�����₷���隬�ƂȂ��Ă���B

�@�����A��s��\�Ƃ����_�ł́A���ɖڗ��������̂͌���ꂸ�A��قNJȑf�ȏ�ق������Ƃ����ׂ����̂ł���B

�@�ꕷ��̏��͑ꕷ�i�������j���ł������B�ꕷ���͑�O(��������)�̈ꑰ�ł���B

�@�����̑ꕷ���͑q�ہi�K�ہj30���̔��c��̗L���Ă����Ƃ����B

�@���v���N(1190)���A�ꕷ���[�͑呺�Ï�ֈڂ�A���̎q���͑呺���ƂȂ����B

�@�������N(1336)�A�呺���Y�͏a�J�V���@���̈ꑰ�g�����d�ɔs��Ă��܂������߁A�呺�Ï��ދ����đꕷ��ɔ��A���̌�A���R�ɏZ�ƌ�����B

|

|

| ��������B |

�����̈ē��B |

|

|

| �����\���B |

�V�����B |

|

|

| 4�s�B |

3�s�B |

|

|

| ���Q�B |

���Q�B |

|

|

| 1�s�B |

2�s�B |

|

|

| �o�铹�B |

�o�铹�B |

|

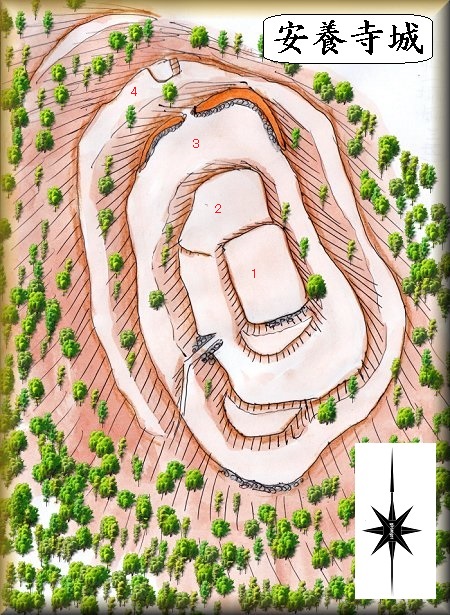

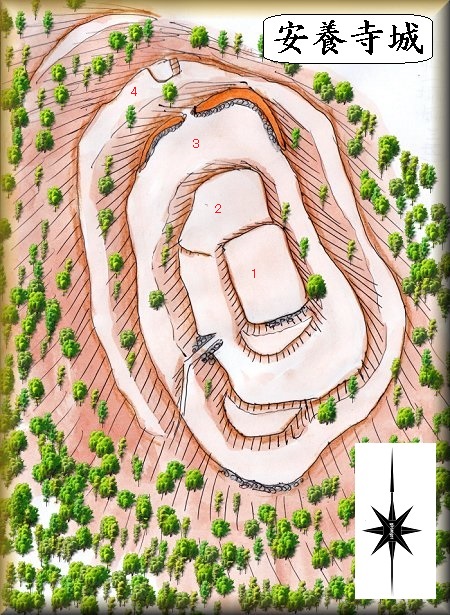

�����c��i�F������s�V���@����萼���c�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�����c��̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�����̋���n��ꏊ�B

�@�V���@�S���t�N���u�̓����ɗאڂ��Ă���䍂60���قǂ̎R�ł������c��̐Ղł���B

�@�������S���t��ƂȂ��Ă��邽�߁A��ɍs�����߂ɂ͓�������A�N�Z�X���邱�ƂɂȂ�̂����A�����ɂ͋v�x�ؐ삪����Ă���B

�@�������A��L�̏ꏊ�ɋ����˂����Ă���̂ŁA������g���Ώ�̐^���ɏo�邱�Ƃ��ł���B

�@����n�����Ƃ���͌����ƂȂ��Ă���̂����A���̋��͎Ԃ͒ʍs�ł��Ȃ��B���̓����ɔ_������������̂ŁA�Ԃ͂��̕ӂ�ɒ�߂����Ă��������ĕ����ċ���n���čs�����ƂɂȂ�B

�@��͎Ζʂ�o���čs�������Ȃ̂����A���ɓ��͂Ȃ��A�����͓|�|�̃��u�ƂȂ��Ă����B

�@�J�����������~���Ă���A�P�������Ȃ���o���čs����悤�ȏł͂Ȃ������B���̂��ߍ���͓o���������߂��B

�@���Ր}�́w���������̒�����ِՁx�̐}�Ɋ�Â��ĕ`���Ă݂����̂ł���B

�@�R�����ɂ͖x�ŋ�悳�ꂽ�Q�̊s������A��������R�ʼn����ɂ������̊s���i�X�Ɍ`������Ă���B

�@��s���ւ͓����̉�����ؒʂ��̒ʘH�������Ă���悤�ŁA�����������A��r�I�ȒP�ɓo���̂�������Ȃ��B

�@�����c��̏��͐����c���ł������B

�@�����c���͓��Ï�v�̉Ɛb�ł���B

|

|

| �k������B |

��ɉ˂��鋴�B |

|

|

| ���̐悪�隬�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

������i���i��E�F������s�����������j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@������̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�����̈ē��\���B

�@������͐����̖k���ɂ��т��Ă���䍂30���قǂ̎R�łɒz����Ă����B�R�����ɂ͌Ï�a�Γ�������A����������ē��������R�[�̓��������ɗ��Ă��Ă���B

�@���������n��ɏオ���čs���̂����A���̐�ɂ͎Ԃ��߂���Ƃ��낪�Ȃ��B�Ԃ͎R�[�̓��̘H���̗]����T���Ē�߂����Ă������������Ȃ��B

�@��n�ɓo���čs�����Ƃ���ʼnE��ɏオ���čs���ؒʂ��ʘH������A�����ɂ��ē��\�����o�Ă���B��͂��̐�̂悤�ł���B

�@���̕ӂ�ɂ́u���̐�ɉƒ{����ꂪ����̂ŁA�W�҈ȊO�͗�������Ȃ��ł��������v�Ƃ������\��������̂ŁA��������Ȃ��悤�ɋC��t���������悢�B

�@�ؒʂ��̒ʘH��i��ōs���ƁA�E��̎R�œ����ɓ��荞��ōs���B

�@�r���ɂ͂Q�i�قǂ̒i���������Ă��邪�A�K�͂͏����Ȃ��̂ŁA��ۂƂ������C���[�W�ł͂Ȃ��B

�@���̐�̎R�������Ɂu������̔�v�ƍ��܂ꂽ�Δ肪���Ă��Ă���A�܂��ē��ɂ��������Ï�a�Γ����J���Ă���B

�@�R�����͂܂Ƃ܂����L���̕���ƂȂ��Ă���A���̕������s�ł������Ǝv����B

�@�������x��y�ۂȂǂ͌���ꂸ�A�؊݂����܂肵������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B

�@�������ď�s���H�̎{����Ă��Ȃ��ȑf�ȏ邾�����悤�ł���B

�@������́A��O�i�������܁j���ɂ���Ēz���ꂽ��̂P�ł������Ɠ`�����Ă���B

�@���i��Ƃ������̂���z������ƁA��O���͍��i�̂悤�ȋ���Ȑ��͂�L���Ă����ƌ�����̂�������Ȃ��B

�@��������܂ő�O���͓��n�̌S�i�Ƃ��Ĉ�吨�͂ƂȂ��Ă������A���q����ɂȂ��ďa�J�����n���Ƃ��ē������Ă���ƁA�������ɏa�J���ɂ���Ĉ��������悤�ɂȂ�B

�@��k������ɂ͏a�J���̂��߂ɑ�O���͖łڂ���A���n���a�J�n�������̏��̂ƂȂ����B

�@�a�J���Ƃ͉��x���R�����J��L���Ă����悤�ŁA����킢�ŏa�J���������Ă��Ă������A��O���͏�̕����甒��������ė����A���������Ă��Ƃ��т𐆂��đ�R��������Ă���悤�Ɍ������������߁A�a�J���̐�ӂ�r�������Đi����h�����Ƃ����`��������B

�@�����܂ł��`���ゾ���̂��Ƃł���B

|

|

| �쑤����B |

�Ï�a�Γ��̈ē��B |

|

|

| �����B |

1�s�B |

|

|

| �隬��B |

�Ï�a�Γ��B |

|

|

| 1�s�B |

���̕���B |

|

|

| �ؒʂ��B |

|

|

�߃�����i������E�F������s�����������j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�߃�����̏ꏊ�B�@�@�@�@�ē��̏ꏊ�B�@�@�@�@�͌���̏ꏊ�B�@�@�@�@����̏ꏊ�B�@�@�@�@���̏ꏊ�B

�@�߃�����́A������̖k���P�����قǂ̂Ƃ���ɂ���B�c�C��̓��݂ŁA�W���̎��͂ɖ{��Ƃ������̎x��Q�Ƃ�z�u�����A���Ȃ�K�͂̑傫�ȏ�ق������悤�ł���B

�@�W���̒������̏\���H�̘e�ɏW�������A�����ɒ߃P����̈ē������Ă��Ă���B

�@�W�������Ƃ͂������ԃX�y�[�X���܂������Ȃ��̂ŁA�Ԃ͂ǂ����H���̗]�����������Ē�߂����Ă������������Ȃ��B

�@�ē��̏����班���k�ɐi��ōs�������Ɂu������@�{�ہ@���v�Ƃ������ē��\�����o�Ă���̂ŁA����ɂ��������ĎR���ɓ��荞��ōs���B���̉��ɂ��ē��\���͂���A�ؒʂ��̒ʘH���g���ĉ��ɓo���čs���B

�@�o���čs�������Ɂu��������v�u�{�ہ��v�Ƃ������ē����o�Ă���B

�@�����ɂ��т��Ă��鍂�䂪������Ƃ������ƂŊK�i���g���ēo���čs���B�����͒���20���قǂ̉~�`�̕���ŁA�����ɓy�ۂ������Ă����B�y�ۂ̎�O�ɂ��ē������Ă��Ă����B

�@������Ƃ������������āA�鉺�����������낹��悤�ɂȂ��Ă���B���]�̗����ꏊ�ł���A�v����ɕ�����Ƃ��Ă̋@�\���������Ƃ��낾�����悤�ł���B

�@�{�ۂ͍�����̉����瓌���ɐi��ōs�������ɂ���A�R���̕���𒆐S�ɂ������̍핽�n��z�������̂ł���B

�@�܂��A������Ɍ������r���̕���̕�������m�ۂƌĂ�Ă���悤���B

�@�ȏオ�߃P����̒��S���̈�\�ł��邪�A���̑��ɁA�k���ɐ쌴��A�쑤�ɓ��A���̂���ɓ쑤�ɏH�t��A�����̉͊ݒi�u�ɂ͍��邪�z����Ă����Ƃ����B

�@�߃�����s�Q�Ƃł������ׂ����̂ł������悤���B

�@�߃P����͊��q����ɓ������ɂ���Ēz���ꂽ�B

�@�������͋ߗׂ̌V���@���A�ߓc���A�����@���A���鎁��Ɠ��l�̏a�J���ꑰ�ł������B

�@���T���N(1570)�ɓ������ƌV���@���͓��Î��ɍ~��A�������͋������݈̂̂��g����邱�ƂƂȂ����B

�@���ÉƋv�͂킪�q�𓌋��d���̗{�q�ɓ���ē����d�ՂƖ���点���B

�@���̏d�Ղ͂̂��ɍ��y���ֈڂ蓇�Ò����Ɖ��������B

�@������N�ɂ͍Ăѓ������ɖ߂��Ă���B

|

|

| �W��B |

�ē��B |

|

|

| �ē��B |

�{�ۂցB |

|

|

| �����B |

�ؒʂ��B |

|

|

| �{�ہB |

�{�ہB |

|

|

| ������B |

������B |

|

|

| �ē��B |

�y�ہB |

|

|

| �y�ہB |

��ہB |

|

|

| �s�B |

�ؒʂ��B |

|

|

| �͌���B |

�͌���B |

|

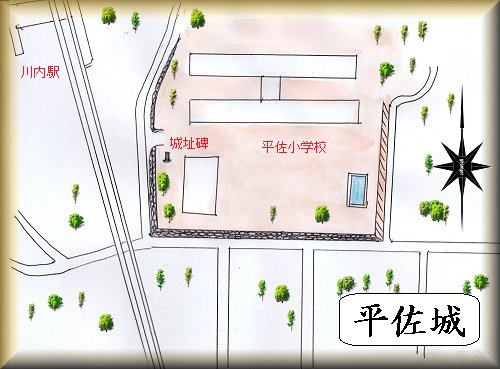

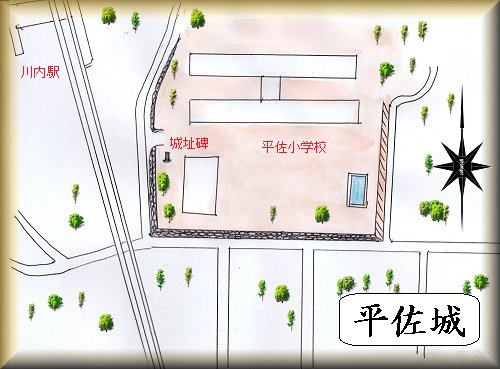

�����i�Ђ炳�j��i�F������s�������j

�@�@�@������̏ꏊ�B

�@�@�@������̏ꏊ�B

�@�F������w�̓쓌�ɂ��镽�����w�Z��������̐Ղł���B

�@�w�Z�̕~�n�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ�s�X�n���Ȃǂɂ���Ĉ�\�͂���������ł��Ă��܂��Ă���悤�ł���B

�@���Ă͏���n�ɕ����ԓ���̒n�`�ł������炵�����A���n�͂��ׂĖ��߂��Ă��܂��Ă���A���Ă̗v�Q�n�`��z�����ׂ����Ȃ��B

�@����ł����w�Z�̕~�n�ƂȂ��Ă���Ƃ���́A���͂��P���قǍ��������n�ƂȂ��Ă���A���ꂪ��̃��C���������Ă���\��������Ǝv����B

�@���w�Z�̐���͐����ɂ���B�����ɏ隬�肪����炵���̂����u�w�Z�ɗp�̂�����͎�t�ɐ\���o�Ă��������v�Ƃ������Ŕ��o�Ă���B

�@�ߔN�A�w�Z�ɐi������ƍߎ҂�����̂ŁA���������邽�߁A������ƖړI�������Ă����������悢�B

�@�����Œ��ɓ����Ď�t��T�����̂����E�E�E�ǂ����t���Ȃ̂��A�悭������Ȃ��̂ł������B

�@�ӂƐ���̂����쑤�����Ă݂�ƁA�����ɏ隬�肪���Ă��Ă����B�Ƃ������Ƃŏ隬��̎ʐ^���B�邱�Ƃ����͂ł����B

�@������͎F�����ɂ���Ēz���ꂽ�Ɠ`�����Ă���B

�@��������ɂ͓����@���̋���ƂȂ��Ă����B

�@���T���N(1570�j�A�����@�A�������͓��Î��ɍ~�������߁A���Ë`�v�͓��n���n�Ƃ��Ēn����u�����ƂɂȂ����B

�@�V��15�N�i1587�j�̏G�g�ɂ���B�U�߂ł́A���{����ɐw��u����������i�����s���A��S�×��A�e�������j�ɂ���čU�����ꂽ�B

�@�鏫�͌j���тŏ��l���ʼnʊ��ɖh�킵�����ƂŁA������̖��O�������炵�߂邱�ƂɂȂ����B���̏��邪������ɍ~�����Ă����̂ɑ��A������͂킸��300�̕����ď�𑱂��Ă����̂ł���B

�@�w�F�����n���Ӎl�x�ɂ́u�����͂��l��]�A����\�������炸�A���͌���ɐڂ����̎O�ʂ͐��c�ɗՂށv�Ƃ���A���قǗv�Q���̍����Ȃ�����ł������Ƃ������Ƃ�������B

�@�Ί_��f�R���Ȃ���Ȃ���A�t�Ζ�͂��A���c�����n������Ȃǂ��āA�I�݂��ď���W�J���Ă����̂ł��낤�B

|

|

| ���w�Z�͈�i�����n�`�ɂ���B |

����B |

|

|

| �����Ă����E��ɂ���隬��B |

|

|

��i�G�V��E�F������s�G�V�钬�j

�@ �@�@��̏ꏊ�B

�@ �@�@��̏ꏊ�B

�@��́A�G�V�钬�̓쓌���̔����n�ɒz����Ă����B

�@���̌G�V��Ƃ����͓̂�̕ʖ��ł���A���݂������Ƃ��āA���̖��O���c���Ă���B

�@��̂������ꏊ�͊��S�Ɏs�X�n�����Ă���̂ň�\�͏��ł��Ă���悤�Ɍ�����B��̒[�������Ǝv����ӏ��ɐԂ��ω��������Ă��Ă���A���̑O�ɗ��h�ȏ隬�肪���Ă��Ă���B

�@���̖k�����y�ۏ�ɂȂ��Ă���B�������A����͌㐢�̉��ς�������Ȃ��B

�@�܂��A�ω����̔w��͂܂Ƃ܂����L���̍���ƂȂ��Ă���B�邪�������Ƃ����炱�̍��䕔������s�������\���������Ǝv����̂����A����̗l�q�ł͉��Ƃ�������Ƃ���ł���B

�@��̏��́A���v�N��(1190�`99)���ɂ͎F���S�i�̎F�����Y���F�������ƌ����Ă���B

�@��������ɂȂ�ƎF�����B�Ƃ̏��̂ƂȂ��Ă����B

�@���i26�N(1419)�A�i����ɂ������Ò����́A�F�����B�Ƃ̓��Ëv�L�E�����@�d���E�s���Ɛe�ɂ���čU�߂��A�i����͗��邵���B�����͓�ւƑދp�����B

�@2�N��̉��i28�N(1421)�ɂȂ�Ɠ���U�߂��A�����͓��Ëv�L�ɍ~�����邱�ƂƂȂ�B

�@���̌�̓��n�͓����@���̏��̂ƂȂ�A�������������@�d���͓������Ƃ����B

�@���T���N(1570)�A�������ȂǏa�J�ꑰ�̑����̏����͎͂��X�Ɠ��Ë`�v�ɍ~����Ă������B

�@�吨�͂�L���Ă��������@�����A�~����͓����@�̐��F��݂̂����g����邱�ƂƂȂ����B

�@���̌�A��ɂ͓��Ë`�v�̒�Ƌv���G�V��n���E�Ƃ��ē��邵���Ƃ����B

|

|

| �ω����B |

�隬��B |

|

|

| ���̏オ1�s�Ղ��B |

�y�ہB |

|

���{����i�F������s�{�����j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@���{����̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�o�铹�����B

�@���{����͐����̓쑤�ɂ���䍂60���قǂ̓Ɨ��R�łɒz����Ă���B

�@��ɍs�����߂ɂ͐����ɂ�����ڎw���Ă����B�����荞�ނ悤�ɂ��ė��ɉ���čs���ƁA��̓y�肪�����Ă���B���̓y��̓˂����肠���肩��R���ɓo���čs�������t�����Ă���B

�@���̕ӂ�ɂ͋n������̂ŎԂ͂����ɒ�߂����Ă����������B

�@�ŏ��̂����͎R�����t�����Ă����̂����A���͂����ɂȂ��Ȃ��Ă��܂����B��͎Ζʂo���Ă��������ł���B����قǃ��u�ł��Ȃ��}�Ζʂł��Ȃ��̂ŁA��r�I�����₷���B

�@�������Ăǂ�ǂ�o���čs���ƍ��ȗւ�����Ă����B���̕ӂ肩�炪���ƂȂ�悤�ł���B

�@�S�̍��ȗւɂ͞e�`�̂悤�ȌE�݂�����ꂽ�B���̐�ɂ͂R�̏�ۂ������Ă���B

�@�o�����Ƃ��낪�R�s�ŁA���͂ɂ͓y�ۂ����炳��Ă���B�y�ۂ̏�ɂ͐�����������ׂ��Ă����B

�@���̐̐������ǂ�����̂�������Ƃ���ł���B�ΐς݂ƌ�����قǂ�������Ɛς܂ꂽ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�P���ɐ�����������ׂ������̂��̂ł���A����ł͐ΐς݂Ƃ͌����Ȃ��ł��낤�B���̏�ł͊e���ɂ��̂悤�Ȃ��̂�������̂ł���B

�@�ꕔ�͐ΐς݂������̂�������Ȃ����A�قƂ�ǂ̉ӏ��ɂ����Ċ��S�ɕ������Ă��܂��Ă���B�s�̓����ɐ������]�����Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�{���͂�����x�̐ΐς݂��������̂��Ƃ��l�����邪�A����ɂ��Ă�����قnj����ɕ������Ă���Ƃ����������炷��ƁA���Ƃ��Ƃ����Ɛς܂�Ă��Ȃ������Ƒz�肷��̂������Ă���悤�Ɏv����̂ł���B

�@�R�̏オ�Q�s�B���̐�ɒ����`�̂P�s�����邪��ۂ̍����͂���قǂȂ��B

�@��{�I�ɂ͂P�s�𒆐S�Ƃ��Ď��͂ɒi�X�Ɋs�������Ƃ����\���̏�ł���B�B

�@�D�L���̐w��ƈʒu�Â�������{����ł͂��邪�A����قǐD�L����s�Ƃ��Ă̓���������Ă���킯�ł��Ȃ��A�ȑf�ȏ�s�������Ƃ����ׂ���ł���B

�@���{����́A�V��15�N(1587)�ɋ�B�����ɗ�������R�ɂ���Ēz���ꂽ�w��ł������B

�@����R�̐�N�������s���A��S�×��A�e�������͐��R�𗦂��Đ���ɏ㗤�����B

�@���R���͕�������U�߂邽�߂ɐw��Ƃ��Ĉ��{�����z�����B

�@�߂��̔L�x�A���q�x�ɂ��w�邪�z���ꂽ�Ƃ����B

|

|

| �������B |

�����B |

|

|

| ��ۂɂ͐������]�����Ă��邪�A�ΐς݂Ƃ͌����Ȃ��B |

�e�`�Ռ��B |

|

|

| 3�s�B |

2�s��ہB |

|

|

| �y�ۏ�̐ΌQ�B |

�y�ہB |

|

|

| 2�s�B |

��ہB |

|

|

| �ΐςݐՁH |

1�s�B |

|

|

| 1�s��ہB |

��ہB |

|

|

| ��ہB |

�Ռ��B |

|

|

| ��ہB |

2�s�B |

|

|

| �ΌQ�B |

�ΌQ�B |

|

|

| ���ȗցB |

�ΌQ�B |

|

|

| ���ȗցB |

�o�铹�B |

|

|

| �����ɂ͎Ԃ�u����X�y�[�X������B |

|

|

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@

�@�@�@

�@ �@�@

�@ �@�@

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���������̒�����ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B