鹿児島県南さつま市

*参考資料 『日本城郭大系』 『鹿児島県の中世城館跡』

*参考サイト 城郭放浪記

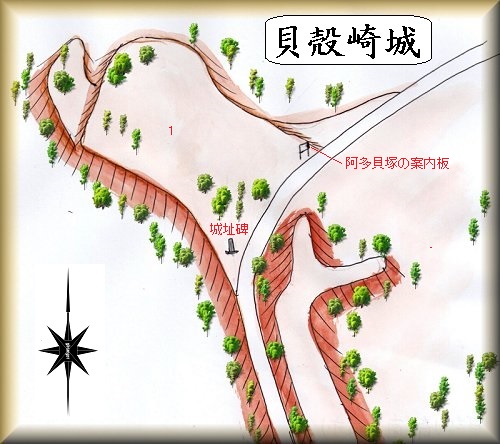

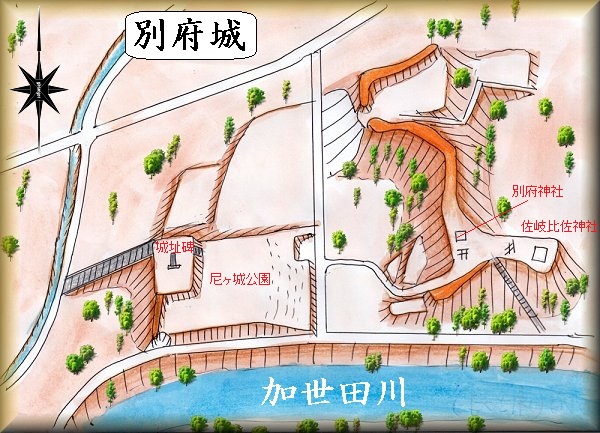

貝殻崎城(南さつま市金峰町宮崎)

貝殻崎城の場所。

貝殻崎城の場所。

貝殻崎城は、国道270号線がカーブする地点の北西側にあった。周囲よりも6mほど高い微高地となっている。

周辺はかつては沼沢地であったと思われ、そこに突き出した半島状の地形を利用した城だったのであろう。

国道脇に案内板が立てられている。ただしこれは城に関するものではなく阿多貝塚についてのものであった。

そこからさらに南西に進んで行くと立派な城址碑が建てられているのが分かる。

駐車場はないので、車は路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

国道沿いに建てられている城址碑は大きく目立っている。近づいてよく見たら「小泉純一郎筆」とある。小泉純一郎と鹿児島にどのようなつながりがあるのかは知らないが、もしかすると小泉氏の先祖は貝殻崎城の城主と関係があったのであろうか。

城址碑は見事なものだが、肝心の城郭遺構はあまりよく残されておらずパッとしない城である。

城址碑の側には城に関する案内を刻んだ石碑も置かれていた。

貝殻崎城は鮫島氏によって築かれた城で、鮫島城とも呼ばれている。

鮫島氏は駿河国鮫島郷を本貫とする藤原南家工藤氏の一族で、鎌倉時代の建久3年(1192)、源頼朝によって阿多郡の地頭職に任ぜられて当地に赴き、貝殻崎城を築いて居城としたという。

当時の阿多郡は対外貿易の拠点で、鮫島氏も交易活動によって大いに栄えていたと言われる。

鮫島氏は南北朝時代には南朝方に属して島津氏と争ったが、応永27年(1420)には島津氏に従って家臣となった。

|

|

| 阿多貝塚。 |

道路沿いの城址碑。 |

|

|

| 小泉純一郎筆の城址碑。 |

記念碑。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

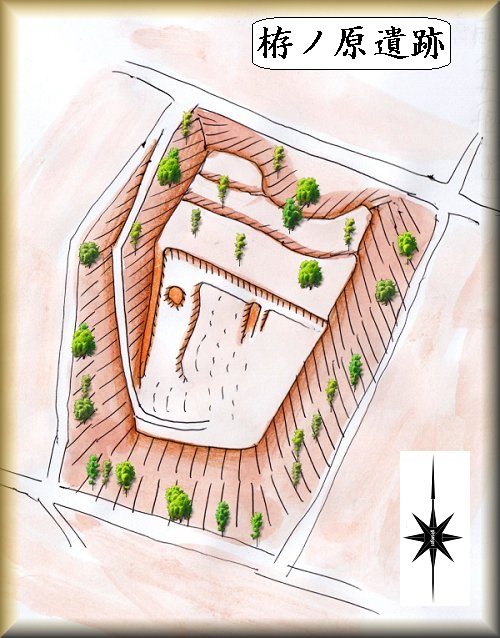

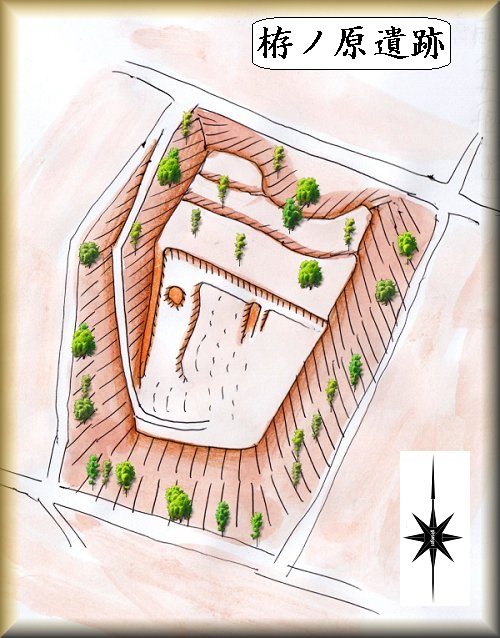

栫(かこい)ノ原遺跡(尾守ヶ城・南さつま市加世田田村原)

栫ノ原遺跡の場所。

万之瀬川にぐるりと囲まれた加世田の集落の中心部に比高20mほどの独立台地がそびえている。これが国指定史跡栫ノ原遺跡である。

栫ノ原遺跡には北西側の下から登って行く道が付けられている。これを通って台地上まで車で上がって行くことが可能であった。

入口には遺跡の案内板が立てられているので、すぐに分かる。

急な坂道を登って行くと、台地上に回り込んで車を停めることもできた。

台地上には遺跡に関する案内板が設置されており、各所に遺構に関する案内表示が建てられている。

遺跡には土塁や土壇、溝などが残されているが、城郭に関連すると思われるものはあまりない。

栫ノ原遺跡は、縄文時代の草創期から後期・晩期・古墳時代,中世にかけての複合遺跡であった

中世時代には尾守ヶ城という城として使用されていたらしいのだが、上記の通り、城郭遺構は明確ではなく、よほど簡素なものであったのだろう。

集落の中にそびえている独立台地なので、城を置くのにはふさわしい場所である。

ただし、城の歴史については不明である。

|

|

| 入口。 |

登り口の案内。 |

|

|

| 内部。 |

石炉跡。 |

|

|

| 土壇。 |

溝。 |

|

|

| 溝。 |

堀。 |

|

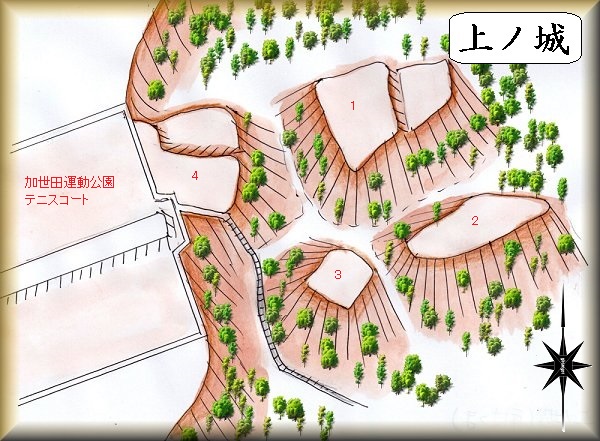

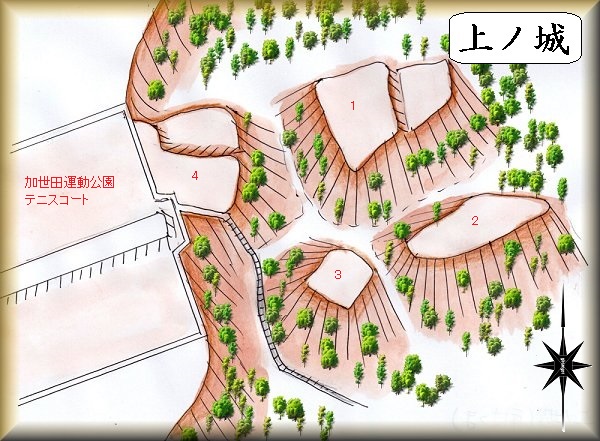

上ノ城(南さつま市加世田武田)

上の城の場所。

上の城の場所。

上ノ城は、別府城の北側にそびえる比高30mほどの台地上に築かれている。

台地上には加世田運動公園があり、城のすぐ手前まで車で行くことが可能である。

城は東側に張り出した部分に築かれており、そのすぐ手前はテニスコートとなっている。

テニスコートの駐車場に車を停めることができる。

そこからテニスコート内を通って進んで行くと、4の箇所から下に降りていく階段が付けられている。

降りていくと3の郭を中心に深い堀切が掘られているのが見えてくる。南九州に特徴的な群郭式の城郭だったようである。

現状では1,2,3といった、堀で区画された3つの郭が確認できるが、台地基部に当たる4の部分も城址方向に突き出すような地形をしており、本来は4郭といったものだった可能性もある。

ただし、これらの郭の間は倒竹がひどく、内部探索をするのは非常に困難な状況である。

上ノ城は、別府城の支城であったと言われている。別府城のすぐ北西側の上という位置関係になっている。

平地の別府城に対して詰の城といったところであろうか。

天文7年(1538)に島津忠良によって別府城が攻められた時に、同時に攻撃され、こちらも落城してしまったという。

その後の歴史については明らかではない。

|

|

| テニスコートの奥から入って行く。 |

堀。 |

|

|

| 堀。 |

堀。 |

|

|

| 堀。 |

堀。 |

|

|

| 堀。 |

郭。 |

|

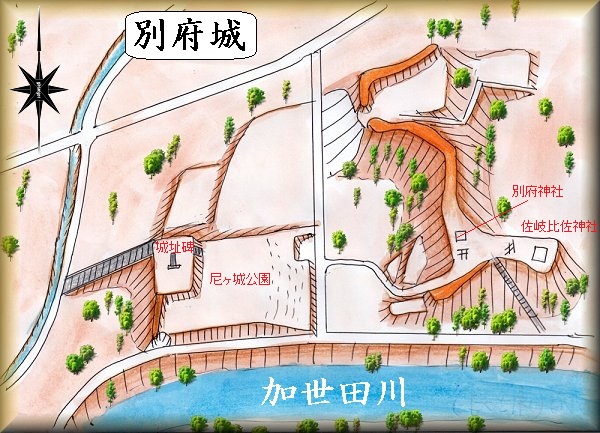

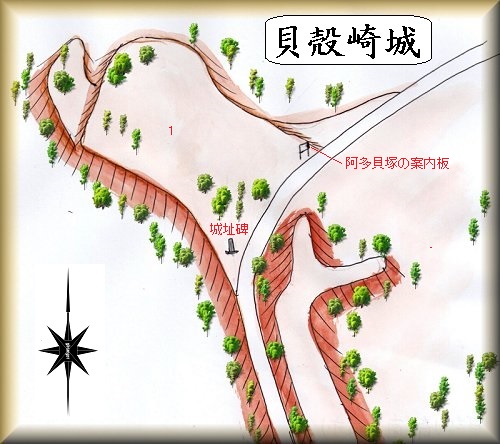

別府城(尼ヶ城・南さつま市加世田武田)

別府城の場所。

別府城の場所。

別府城は加世田川の北側の住宅地内にあったという。城址は尼ヶ城公園という公園になっているが、かなり改変されているようで、本来の城の形状は分からなくなってしまっている。

かつて加世田小学校の敷地となっていたということで、それによって破壊が進んでしまったものと思われる。

公園の西側が一段高い段となっており、ここに別府城の碑が建てられている。

また北側下には2段の平場が残されていて、この辺りがかつての城の形状を示しているのかもしれない。

西側には大きな石段が付けられているのだが、これが加世田小学校の正門のあった所なのであろうか。

城址の東側には別府神社や佐岐比佐神社などの祭られている細長い山稜がそびえている。この部分は城の東側を守るための城塁として利用されていたものではなかったかと考える。

というか、本来は城のあった台地の高さはこの位置まであり、学校建設などによって台地ごと削られてしまっている可能性も高そうだ。

別府城は平安時代末期の治承元年(1177)に別府忠明によって築かれた。

別府氏は桓武平氏良文流で忠明の時に別府城を居城とすることで別府氏を名乗るようになった。別府氏は開発領主としてこの地の開発に意を注いでいた。

応永27年(1420)、別府氏は島津久豊に降り家臣となった。

天文7年(1538)、島津宗家の位置を狙った島津実久は、嫡子貴久を勝久の養子としてすることで、宗家を継いだ島津忠良と抗争を展開する。

その際に、島津忠良によって攻められ、別府城は落城した。

明治30年から、ここには別府小学校が建てられていた。

昭和37年に別府城を崩して、校門付近は半分の高さにした、とのことであるが、どの場所を指して言っているのかよく分からない。

|

|

| 東側の高台。 |

尼ヶ城公園。 |

|

|

| 西側の水路は堀跡か。 |

城塁。 |

|

|

| 公園北の郭跡。 |

土塁。 |

|

|

| 川沿いの城塁。 |

別府神社へ。 |

|

|

| 別府神社。かつての城主別府氏を祭ったものである。 |

佐岐比佐神社。 |

|

|

| 別府城から遠望する上ノ城。 |

|

|

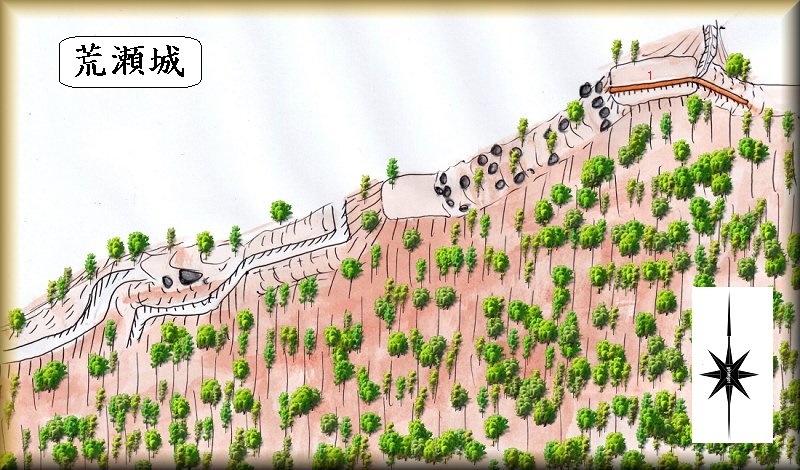

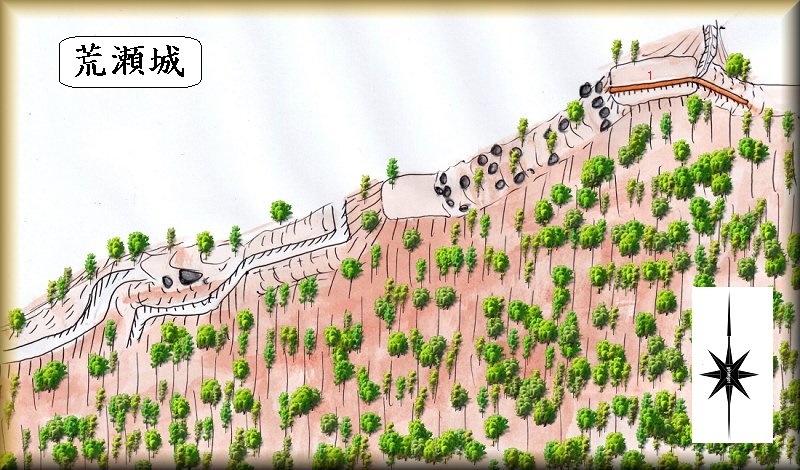

荒瀬城(南さつま市加世田町内山田)

荒瀬城の場所。 入口の水道施設。

荒瀬城の場所。 入口の水道施設。

荒瀬城は、南東1.5kmほどの所にある。比高130mほどの山稜である。

城址の北西側下に水道施設が建設されており、そこからなら山頂まで比高80mほどである。

ということで、水道施設の所から山稜に入り込む。

水道施設の近くには車を停められそうなところが何カ所もあるので、どこかに停めて置くことができる。

山稜には所々に切通しの通路が付けられているが、全体にヤブで歩きやすいとは言えない。ただ、斜面はそれほど急峻ではないので、そういう意味では登城はそれほど困難ではないとも言える。

途中m何カ所か通路が切通しになっている個所が見られる。

山頂が近づいてくると次第に岩が多く転がっているのが見えてくる。

そうして到達した1の部分が主郭ということになるが、周辺の切岸加工がまったく行われていない。これでは防御的にはかなり厳しいのではないか。

1の内部から東側の下り斜面にかけて低い土塁が長く延びている。

だが、これは城の遺構ではないと思う。

山中には時々このような土塁を見かけることがあるが、その正体は山林所有者の境界を示すためのいわゆる境界土塁である。これもその一種なのではないだろうか。

このように見てくると、荒瀬城には城郭らしい遺構はない。どうもこの山は城址ではないような気がする。

荒瀬城も別府城の支城であったと言われているが、そもそも本当に城址なのかどうかも疑問である。少なくとも明確な城郭遺構は存在していない。

|

|

| 水道施設から。 |

切通し。 |

|

|

| 切通し。 |

岩が多数転がっている。 |

|

|

| 境界土塁。 |

境界土塁。 |

|

|

| 境界土塁は斜面にも続いている。 |

境界土塁。 |

|

|

| 炭治郎に斬られたような岩。 |

切通し。 |

|

貝殻崎城の場所。

貝殻崎城の場所。