鹿児島県霧島市

*参考資料 『日本城郭大系』 『鹿児島県の中世城館跡』

*参考サイト 城郭放浪記

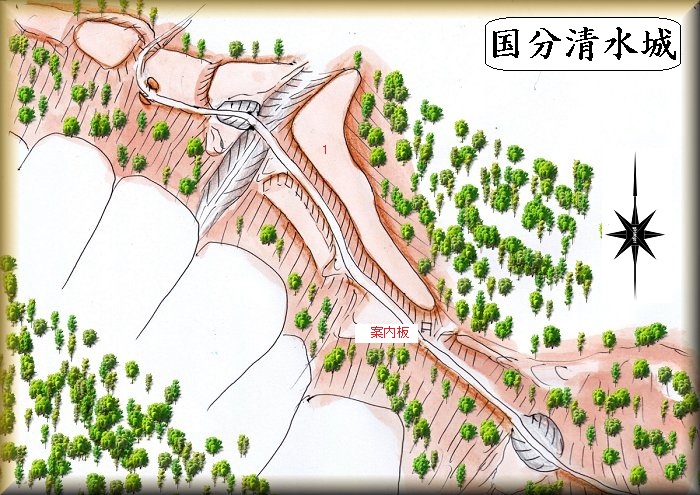

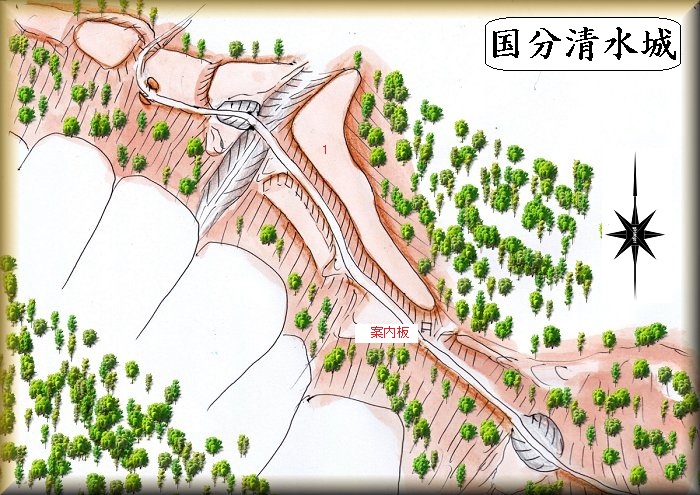

国分清水城(霧島市国分清水)

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

国分清水城の場所。 登城道入口の場所。

国分清水城は、国分清水地区の東方にそびえている比高90mほどの山稜に築かれている。側面部に削られたような断崖が見えている険しい山である。この付近にはこのような山が多い。

登城道は東方から付けられている。東側に上っていく道を進んでいくと、東側の山稜を通っている道と合流する地点があるのだが、その辺りから城内へと進んでいく道が付けられている。

車は、その近くに空き地があるので、そこに停めておくことができる。

よく見ると入口には「清水城入口」と書かれた白い標柱が立てられている。

その脇を通っていくと切通しの通路を通って城址方向に向かって道が続いている。

城址の手前には一段高い山稜があるのだが、登城道はその側面部を通って先に進んでいくようになっており、その途中には、堀や土塁、虎口のような構造を見ることができる。ただし、これらは城内に向かう途中の道にあるものであり、これらの構造物が存在しているのはまだまだ城外ということになる。

これら城外の構造物については、鳥瞰図の範囲には収まりきらなかったので描けてはいない。

山稜の側面部を通っているため、登城道は比較的アップダウンの少ないルートとなっており歩きやすい。その先の案内板のある所まで軽トラなら進んでいくこともできそうである。

そうして峠の切通しを越えて少し下って行ったところに堀切が掘られており、そこに国分清水城の案内板が設置されている。

その背後の山稜の上が主郭だったかと思われる。主郭は南北に細長い郭であり、ルートはその側面部を長く歩かされるようになっている。

主郭を過ぎると両側に大きな竪堀が掘られており2郭に到達する。

2郭から先は切り通しの通路となっており、その先にも平場がある。3郭というべき場所であろう。郭は2段になっており、その先にも虎口がみられる。

山稜はさらに北西に伸びており、そこにも数段の郭が認められる。

非常に要害性の高い山ではあるが、それゆえかあまり広い郭は見られない。防御性は高いが、かなり手狭な印象の城である。

|

|

| 登城道入口。 |

切通し。 |

|

|

| 竪堀。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭下の案内板と堀切。 |

1郭内部。 |

|

|

| その先の竪堀。 |

切通し。 |

|

|

| 郭。 |

山麓から。 |

国分清水城は、古代隼人の城として築かれたといわれている。

平安時代末期には税所氏がここを居城としていたが、文治2年(1186)、島津忠久が薩摩に入部してきた際、忠久は勲功のあった本田貞親を大隅守護として、清水城に入城させた。その後、税所氏との争いが絶えなかったという。

天文17年(1547)10月、本田薫親(ただちか)は、島津貴久に対して反抗した。そのため国分清水城は島津貴久の軍勢によって攻め落とされ、薫親は日向国庄内へと逃れていった。

その後、島津貴久が国分清水城に入城した。貴久は翌天文18年の12月まで清水城に滞在して、加治木黒川崎の戦いなど、反乱軍の鎮圧に意を注ぐことになった。

その期間の天文18年8月、当地を訪れた宣教師フランシスコ・ザビエルは、この城において島津貴久と面会してキリスト教布教の許可を得たと言われている。ただし、これには諸説があるようである。

さらにその後は貴久の弟の忠将が清水城主となったが、永禄4年(1561)に廻城攻めで討死してしまった。 |

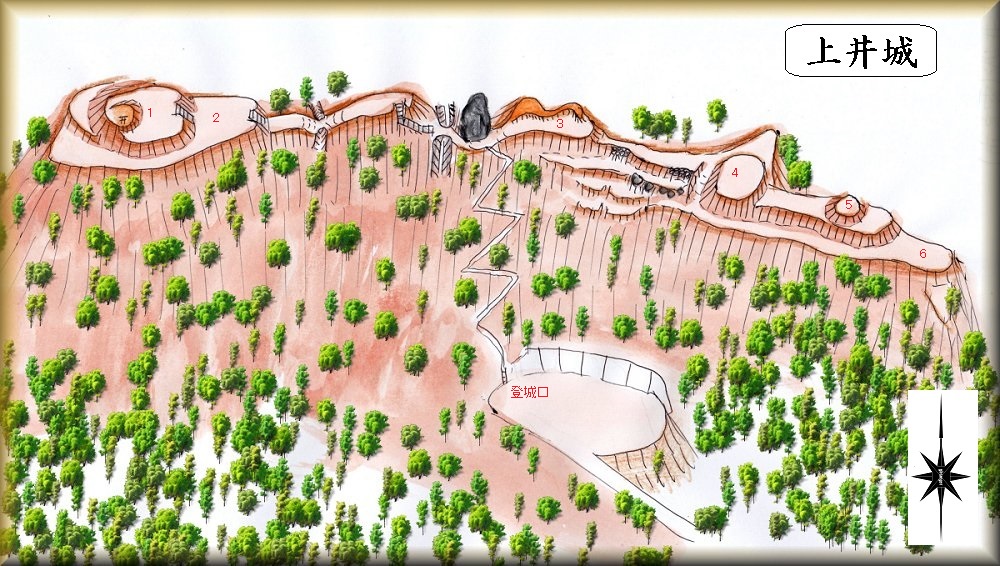

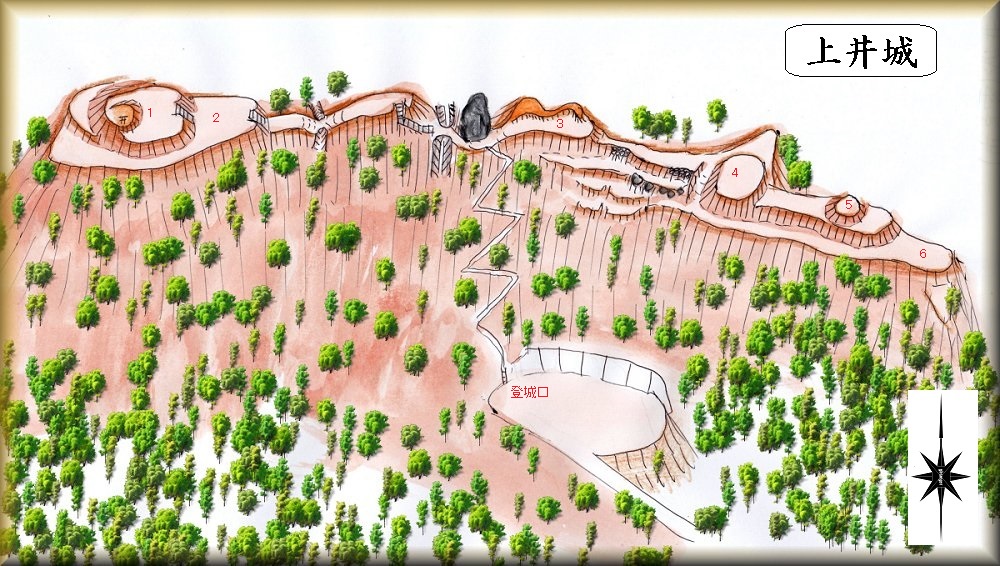

上井(かみい)城(霧島市国分上井)

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

上井城の場所。 登城道入口の場所。

上井城は、国分南公園の北側にそびえている比高130mほどの山稜に築かれた山城である。

中腹にある国分南公園まで車で登っていくことができるので、まずは公園を目指していくと良い。

登城道入口はその上にあり、入口のところまで車道が付けられ駐車できるスペースもあるのだが、この道は野球場の下の所から入口が封鎖されていた。一般車両はそこまで行けないようである。ということで車は野球場下の駐車場に停めて後は歩いて進んでいくことになる。

登城道入口には杖も置かれており親切である。そこから階段が付けられていて、比高50mほど登っていくと尾根上に到達する。

尾根上には巨大な岩がそびえている。主郭部はここから左側に進んでいったところにある。

主郭までの途中の尾根には堀切や虎口などが見られるが、いずれも規模は小さなものであった。

そうして登っていったところで2郭の城塁が見えてくる。主郭部は2段構造となっている。

その一番上に小規模な櫓台のような高台がある。物見台といったところであろうか。その側面部に祠が1基祭られていた。

1郭から再び大岩のところまで戻り、今度は東側の尾根に展開する遺構群の方に進んでみる。

その先に片側に土塁を残した平場が連続している。傾斜地形を削り出したことで郭を造成しているのであろう。

更に尾根を進んでいくと尾根が土橋状になっているところがあり、側面部には石積みが見られた。

さらに進んでいったところに竪堀状の堀切があり、その先にも平場が何段か削平されている。基本的に尾根上を加工したものでいずれも小規模な郭となっている。

上記の竪堀状堀切の側面部には石積みが見られ、その下にもテラス状の地形がいくつか見られる。こちらが本来の登城ルートであったのかもしれない。

上井城は急峻な山稜に築かれているが、山上は狭隘な地形のため、それほど大規模な城郭であるとはいえない山城である。

|

|

| 野球場の下から遠望。 |

登城道入口。 |

|

|

| 尾根にある大岩。 |

1郭へ。 |

|

|

| 堀切。 |

2郭へ。 |

|

|

| 1郭へ。 |

櫓台の祠。 |

|

|

| 虎口。 |

土橋側面部の石積み。 |

|

|

| 堀切。 |

先端の郭。 |

|

|

| 石積み。 |

|

上井城も、古代に隼人が拠った城であると伝えられている。

後に諏訪氏の末裔の上井氏の居城となった。

天文17年(1547)、上井氏は島津氏の家臣団に組み込まれた。その後、上井氏は薩摩永吉に転封となった。

上井氏の末裔の覚兼が書いた『上井覚兼日記』はよく知られている。天正年間の島津氏や九州の諸大名の動静を知るための貴重な史料とされているものである。 |

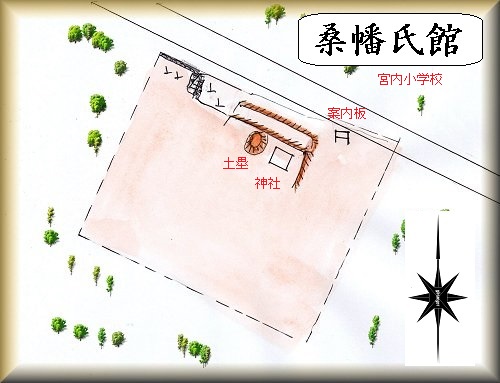

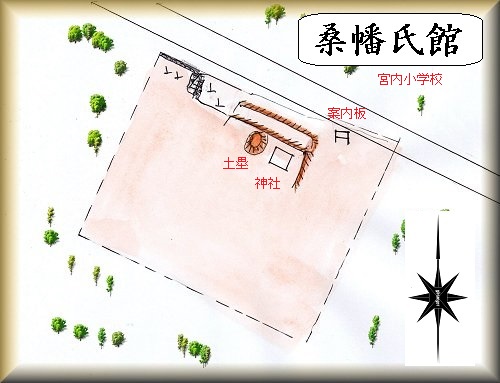

桑幡氏館(霧島市隼人町神宮)

桑幡氏館の場所。

桑幡氏館の場所。

鹿児島神宮の南東、霧島市立宮内小学校の南西側の一体が桑幡氏館の跡である。

館跡の前面には案内板が建てられているので、それとすぐ分かる。すぐ脇に駐車スペースがあるので、車はそこに停めさせていただいた。

背後には土手が見えている。これがかつての城塁の名残なのであろうか。

土手の上には神社が祭られており、その脇に土塁が一部残されている。

桑幡氏館はその名の通り桑幡氏の居館である。

平安時代末期に築かれたと伝えられている。

桑幡氏、留守氏、沢氏、最勝寺氏は大隅正八幡宮の四社家と呼ばれていた。

留守氏館(霧島市隼人町神宮)

留守氏館の場所。

留守氏館の場所。

隼人町神宮6丁目当たりの方形の区画が留守氏館の跡である。

周囲には低い石垣が巡らされ、一段高い地形となっている。

西方が大手だったと思われ、石垣造りの虎口が形成されている。その背後には蔀石垣が置かれている。

虎口の前には案内板が設置されている。

案内板の図を見てみると、本来は方形の館ではなく、北東側が張り出したような構造になっていたように見える。

発掘調査によると、高さ3mの土塁、幅6mの堀などが巡らされていたという。

留守氏館は文字通り、留守氏の居館である。

留守氏は京都の岩清水善法寺の住職であったが、当地に下向して神職となった。

留守氏も桑幡氏と同様、大隅正八幡宮の四社家の一家であった。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。