*鳥瞰図の作成に際しては『九州の名城を歩く 宮崎・鹿児島編』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『九州の名城を歩く 宮崎・鹿児島編』の図を参考にした。*依頼されて描いた鳥瞰図。この城にはまだ訪れていない。

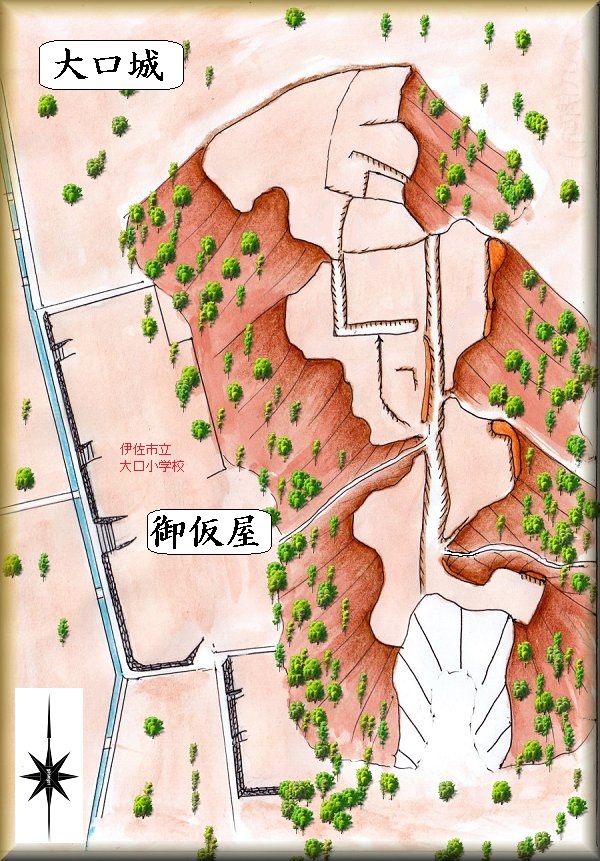

大口城の場所。

伊佐市立大口小学校の背後にそびえる比高40mほどの独立台地が大口城の跡である。

近年、整備が進んでいるとのことで、登城道は東西の山麓から付けられている。

東側からの登城道は分かりにくいらしく、大口小学校の奥から登って行くルートの方が明瞭であるという。

その場合は、小学校の受付に申し出て、許可を得てから登って行くようにするべきである。

城内は広大な平場となっており、これを堀や切岸によっていくつもの郭として区画していたようである。

ただ、近世以降の耕作化などによって堀や土塁はかなり埋められ、多くの遺構は失われてしまっており、かつての郭の区画は現在では明瞭ではなくなってしまっている。

大口城は、保元3年(1158)に平元衡によって築かれたという。

保元の乱の際の功績によって平信基は薩摩国牛屎院と祁答院を与えられた。そして4男の平元衡が当地に入部して城を築いたという。

ただし、その頃の城は現在見られるような大規模城郭ではなかったであろう。

平氏はその後牛屎(うしくそ)氏を名乗っていたが(あまり名乗りたくないような名前である)、室町時代になると、菱刈氏が進出してきて抗争が勃発した。

結局、牛屎氏は菱刈氏に所領と城を奪われて没落していってしまう。

戦国時代に入り島津氏の勢力が広大になってくると、菱刈氏は、相良氏や蒲生氏と協力して、島津氏に対抗していた。

永禄年間には島津氏の攻勢が一層激しくなり、永禄10年(1567)に大口城は攻め落とされ、菱刈隆秋は人吉へと追放された。

その後は島津氏家臣の新納忠元が城主として入った。

天正14年(1586)、秀吉による九州攻めの際、新納忠元は、上方勢に対して徹底抗戦を主張し、大口城に籠城しようとしたが、結局島津氏は秀吉に対して降伏してしまったので、籠城戦が行われることはなかった。

近世に入ると大口城は島津氏の外城の1つとなり、山麓に麓(御仮屋)が置かれた。