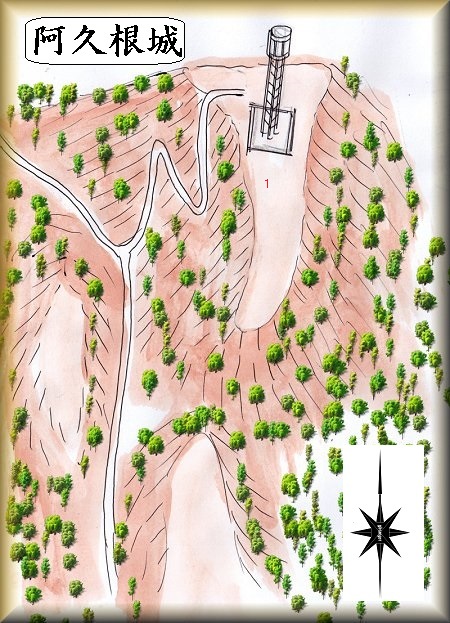

阿久根城の場所。 林道入口の場所。

阿久根城の場所。 林道入口の場所。阿久根城は、馬場地区の南方にそびえている比高110mほどの山稜に築かれていたという。山頂部に電波塔が建てられているので、近くまで行けば、どれが城山なのかはすぐに分かる。

鉄塔が建てられている関係で山頂まで舗装林道が付けられている。おかげで、これを通って行けば車で上までアクセスすることが可能である。

林道の入口は南北の2か所からあるが、北側からの道の方が運転しやすい道のように思われる。ちなみに上記の林道入口は北側からのものである。

ちゃんと舗装されている林道なので運転には不安はないが、道路幅は広くない。車幅ぎりぎりと行った所である。

側面部は溝になっており、対向車が来たらどうにもならない道である。ひたすら対向車が来ないことを祈りながら運転していく。

しばらく進むと、南側から上がってくる林道と合流する。そこを左手に曲がって登って行く。

さらに進んで行ったところで道が2つに分かれている。左側が山頂へと向かう道なので左側に曲がって行く。

すると山頂に着いた。山頂にはそこそこのスペースがあり、そこに鉄塔が建てられている。車を置くのも余裕である。

山頂部にはそれなりに面積のある平場があり、これなら建造物を幾棟も建てることもできたであろう。

しかし、城の遺構と思われるようなものはなかった。側面部の切岸加工の行われた形跡は見られず、自然の地山であるとしか思われない。

下の分岐点のところまで戻って、南側の山稜の方にも行ってみたのだが、そこにも城郭遺構らしきものはなかった。

本当に城跡なのかどうか疑問である。

なお、南側の山稜方向に進む道は未舗装であり、路面が荒れている個所もあるので、運転には注意が必要である。

阿久根城は鎌倉時代以前から、当地の豪族であった莫祢(あくね)氏の居城であったと伝えられている。

しかし、山上の部分を本当に城として使用していたのかについては疑問が残る。

いざという時に山に避難したことがある、といった程度のものだったのではなかろうか。

発掘したら建造物の痕跡が出てくるのかもしれないが、現状ではただの山にしか見えない状況である。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。