な

鹿児島県姶良市

*参考資料 『日本城郭大系』 『鹿児島県の中世城館跡』 『姶良町中世城館跡』

*参考サイト 城郭放浪記

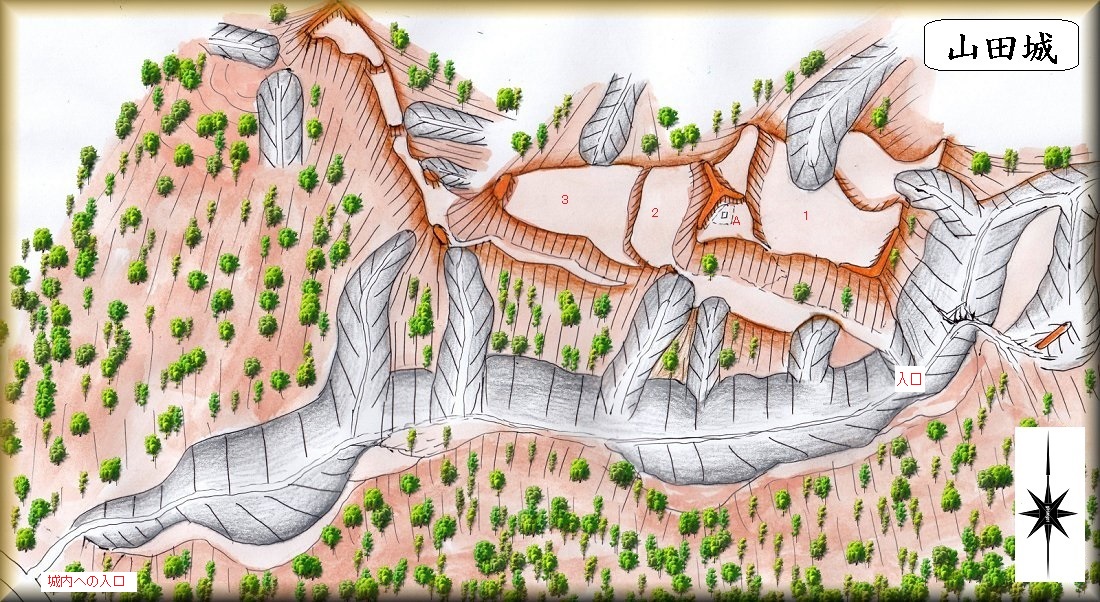

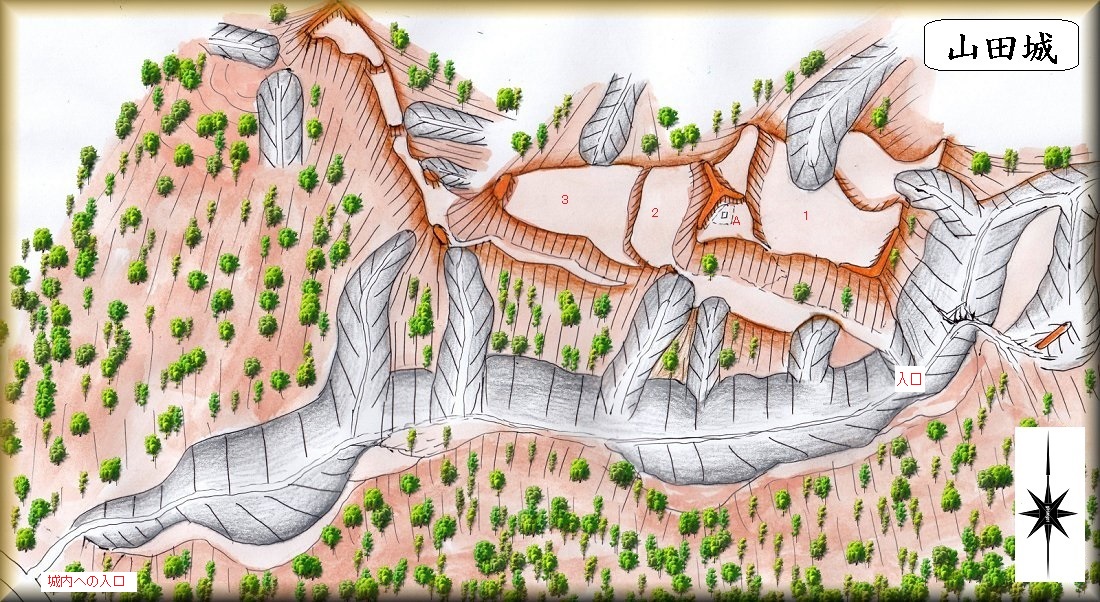

山田城(姶良市上名)

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

山田城の場所。 登城道入口の場所。

山田城は山田川の東方にそびえる比高130mほどの山稜に築かれている。城のすぐ下には「城」という地名がある。

現在、主郭まで比高60mほどのところまで林道が付けられているので、そこまで車で進んでいくことができる。

上記の場所に登城道入口がある。駐車スペースはなかったので、車はこの入口に無理やり突っ込んで停めさせていただいた。

登城道は最初が少しヤブ化しているが、それを越えていけばヤブはなく、普通に歩ける道となっている。

この登城道を進んでいくと、途中からとんでもない光景を目の当たりにすることとなる。

目の前を垂直岩盤を断ち切った切通が見えてくる。これはすごい!こんなのはこれまで清色城でしか見たことがない。しかも清色城よりもさらに規模が大きい。

いったいこれは人の手で掘り切ったものなのであろうか。いやさすがにそこまでは無理であろう。おそらくもともとあった天然の地形をうまく城に取り込んでいるのではないかと思う。

このような鋭い切通しを延々と歩いていく。通路は細い一本道なので、上から攻撃されたらひとたまりもない。側面部によじ登っていくことも不可能である。

こんな感じの登城道が延々と続いていき、気が付いたら1郭の西側の堀切のところまで到達した。この堀に面している1郭の城塁も鋭く、とても登れたものではない。この城では城内に入れるルートが一か所しかないので注意が必要である。

主要部に入るルートはその少し手前のところにある。比較的小規模な切通があり、その内部を通って登っていくのである。

ただし、このルートも岩盤堀切によって細く狭められている個所もあるので、うっかり足を滑らせてしまったらただでは済まない。

注意しながら進んでいったら2郭に到達した。この時東側にそびえているのが1郭城塁である。

1郭城塁を登って行ったところに墓の残骸があった。ここにはかつて神社も祭られていたらしい。そこは狭隘なスペースで櫓台だったものであろう。実際の1郭はそこから東側に下りて行ったところである。

2郭から郭は西方に伸びており、さらに3郭がある。3郭の先端部は櫓台となっており、その下はめまいがするほど深い堀切となっている。

この堀切の先にも細尾根を利用した小規模な郭群が形成されているが、主要部は先の1〜3郭までの部分であろう。主要部の周囲は鋭い城塁で守られており、直登するのは困難である。

このように山田城は非常に防御性の高い山城である。特に先の登城道にある岩盤切通しには圧倒される。城マニアなら一度は訪れてみて損はしない城である。

|

|

| 登城道入口。 |

切通し。 |

|

|

| 切通し。 |

切通し。 |

|

|

| 切通し。 |

切通し。 |

|

|

| 切通し。 |

切通し。 |

|

|

| 堀切。 |

切通し。 |

|

|

| 堀。 |

切通し。 |

|

|

| 城内への入口。 |

虎口。 |

|

|

| 登城道。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 土塁。 |

1郭櫓台の上。 |

|

|

| 標柱。 |

1郭。 |

|

|

| 城塁。 |

2郭。 |

|

|

| 2郭城塁。 |

3郭。 |

|

|

| 3郭櫓台。 |

その先の堀切。 |

|

|

| 登城道と堀。 |

切通し。 |

|

|

| 切通し。 |

切通し。 |

山田城の当初の城主は祁答院・蒲生氏に関連した氏族であったと考えられる。

弘治3年(1557)、島津氏との抗争によって島津貴久がこの地域を平定すると梅北国兼が山田地頭としてこの地に入部した。

現在見られる山田城の遺構は、この時期に梅北国兼によって整備されたものと思われる。 |

蒲生麓(姶良市蒲生町上久徳)

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

蒲生麓の場所。

姶良市役所の蒲生総合支所のあるところが蒲生麓の跡であり、東側の道路沿いに門が残されている。また、その脇には案内板も設置されている。

内部は市役所支所ということだったのだが、2025年現在、内部は工事中で何もなくなっていた。

かつての御仮屋門だけがポツンと、北東側の道路に面して建っている。

またその脇には、藩政時代からあったと思われる大槇の木がそびえている。

現在は空き地となっている麓内部だが、支所が建て直されるのか、あるいは別の施設ができるのか、詳しいことは分からない。

|

|

| 御仮屋門。 |

御御仮屋門。 |

|

|

| 御仮屋の大槇の木。 |

支所内部は工事中。 |

|

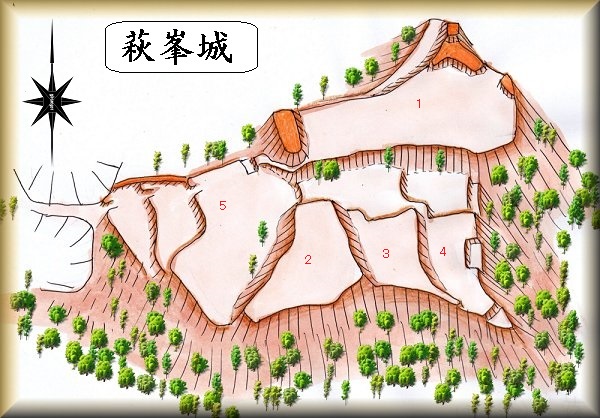

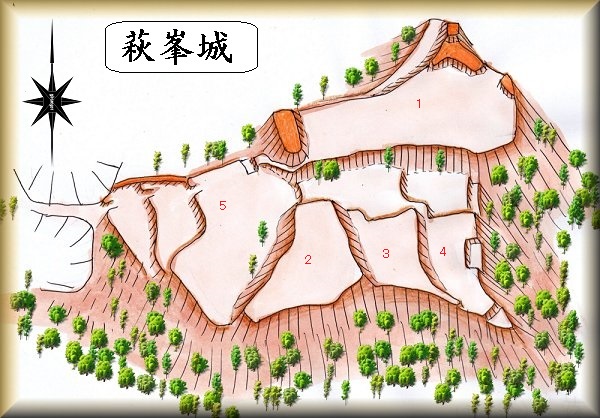

萩峯城(姶良市船津)

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

萩峯城の場所。

萩峯城は、健昌城のすぐ北側に築かれている。健昌城の入口から200mほどの距離である。健昌城の北側を監視するための出城だったのではないかと思われる、

城の西端部が県道と接しているので、その辺りから登れそうである。比高30mほどであるから、簡単に主郭部に到達できるのではないか、と思っていたのだが・・・・・。

入口の付近に重機が入っており、城塁部分を削っていた。何かを建設するために城を破壊してしまうのであろうか。

そんなわけで、工事をしている重機の脇を通り抜けないと城内に入ることができなさそうな様子である。

注意されてしまいそうなので、無理に通ることはやめておいた。鳥瞰図は『姶良町中世城館』の図に全面的に頼ったものである。

北側に主郭を置き、南側の谷戸部を挟んで南側にも数段の郭を配置するといった構造をしているようである、

西側には3段の郭と虎口が連続して防御を固めている。

南北朝時代、萩峯城の城主は、畠山直顕の軍奉行であった野元藤次秀安と伝えられている。

|

|

| 県道沿いの部分。 |

城址方向へ。 |

|

|

| 途中が工事中で立ち入れなくなっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

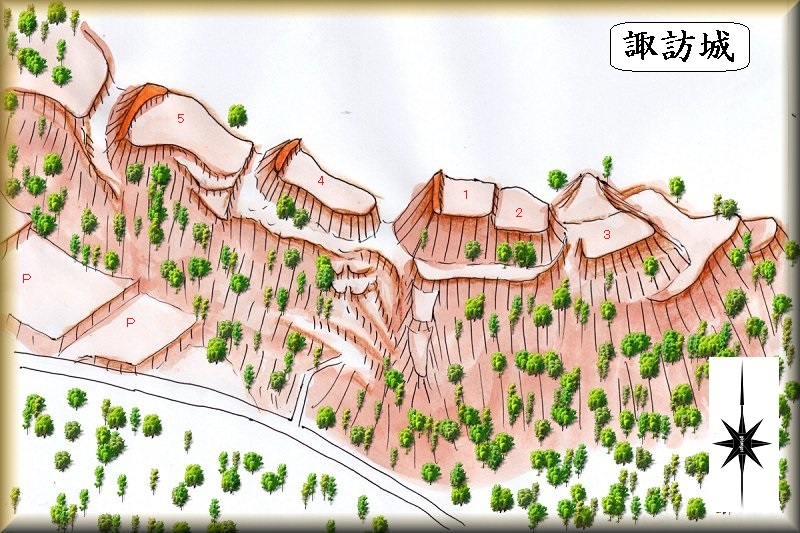

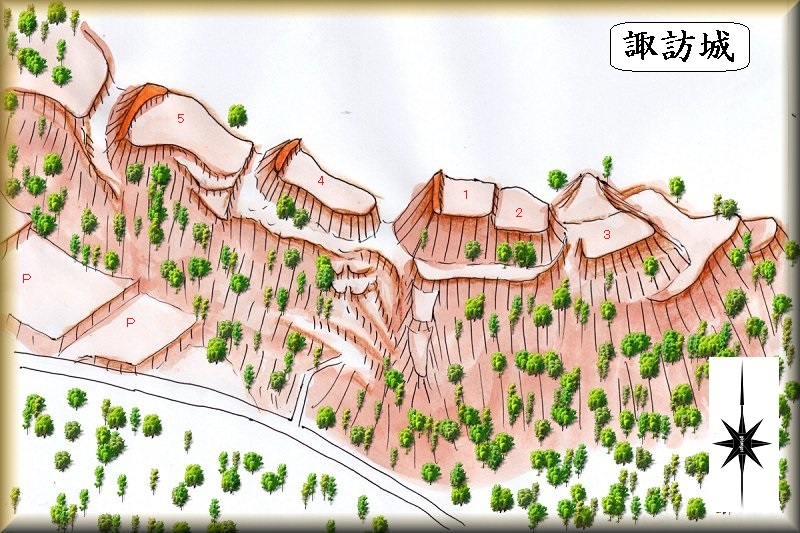

諏訪城(姶良市平松)

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

諏訪城の場所。 城への入口の場所。

諏訪城は、姶良運動公園から東側の尾根続きの山稜部分に築かれたものである。山麓からの比高は50mほどとなっている。

城内への入口は上記の場所で、運動公園の駐車場から少し下って行ったところにある。車は運動公園の駐車場に停めさせていただくと良いだろう。

入口がコンクリート舗装された山道となっている。ただしこの道は登っていくとすぐに行き止まりになってしまう。あとはテキトーによじ登っていくしかないのだが、下の道からの比高は30mほどなので、進んでいくとすぐに大堀切のところに出ることになる。

この堀切は1郭の西方のものである。壁面は鋭く、とても登れたものではない。

仕方がないので南側に回り込み、側面部下の腰曲輪を進んでいく。それでも、ずっと登攀不可能な急斜面が続いていて、登れそうなところがない。

2郭の下の先まで進んでいって、3郭に進入することができ、そこからやっと2郭へ登っていくことができた。2郭から一段高く1郭がある。

3郭から東側に進んでみると、その下も急斜面の切岸となっていた。その下にも段々に配置された郭があるらしい。

再び最初の堀切の所まで戻って、今度は西側の郭群を歩いてみる。

1郭西側の堀切の底から西方にかけて腰曲輪が続いている。その上が4郭である。

その先にも堀切があり、その先が5郭となっている。この堀切は5郭側の城塁はかなり低くなっている。

5郭はかなり広く造成されている。西側には土塁があり、その下は幅広の堀切となっていた。ここまでで城域は終わりである。

そのまま真下に下りて行ったら下の駐車場に出ることができた。

諏訪城は東西に郭を配置しているが、堀切が鋭く、郭同士の連携が難しそうな城である。

求心性に欠ける構造と言えるかもしれない。

|

|

| 城内への入口。 |

堀切。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

|

| 1郭土塁。 |

1郭堀。 |

|

|

| 2郭。 |

3郭。 |

|

|

| 3郭先端部。 |

虎口。 |

|

|

| 4郭堀。 |

4郭城塁。 |

|

|

| 5郭土塁。 |

5郭堀。 |

|

|

| 5郭堀。 |

5郭堀。 |

|

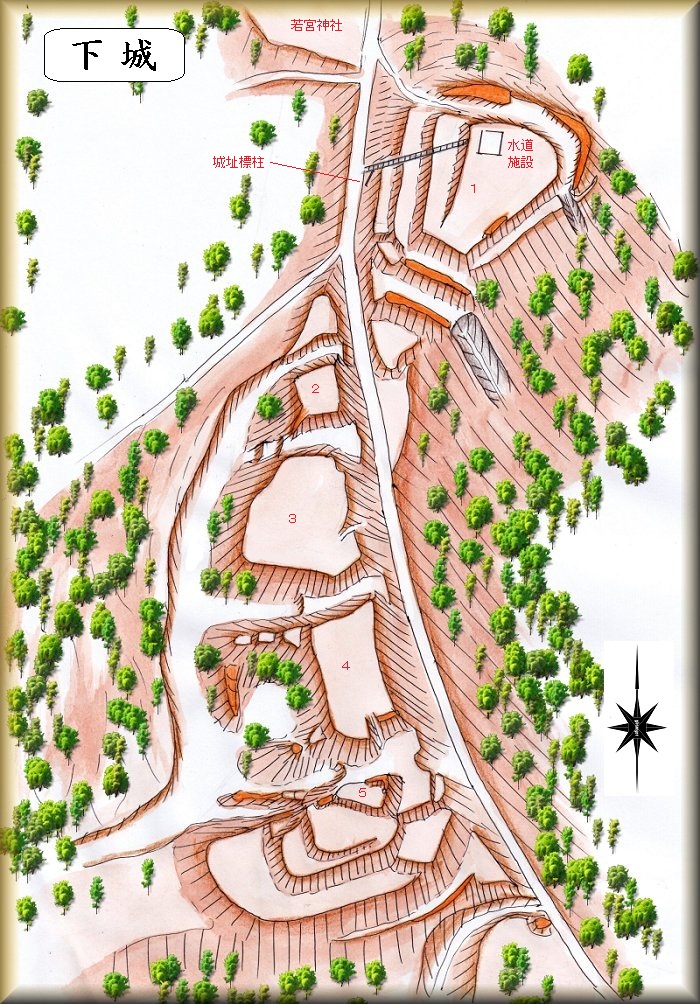

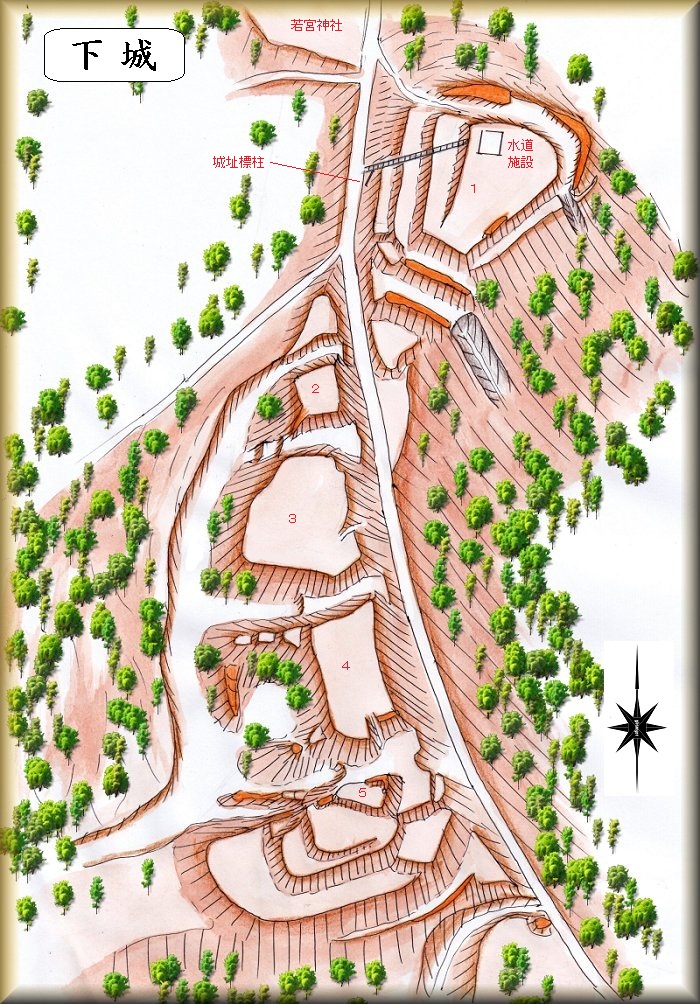

下城(姶良市北山)

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

下城の場所。

下城は北山地区の奥にある。同じ姶良市でも、この辺りは隠里のような山中となっている。集落の奥に若宮神社があり、その手前の山稜一帯が下城の跡である。

県道を通っていると、1郭の下に城址標柱が立てられているのが分かる。車はその脇あたりの路肩の広いところに停めさせていただいた。

そこから上の水道施設まで階段が付けられている。一部で発掘調査が行われているようで地面が掘り返されていた。その上の水道施設のある所が1郭で、北側には浅い横堀が掘られ、その先は自然地形の斜面となっている。

南側は県道によって分断されているが、もともとは二重堀切で区画されていたようである。

県道を挟んで南側には2郭から5郭までが配置され、それぞれの間を堀切が区画している、

2025年2月、2郭から先は全面的に発掘作業が行われているようで、まったく立ち入りができないような状態になっていた。

ただ、木がすべて切られているので外側からでも地形はよく分かる。

これだけ全面的に発掘するということは、いずれはすべて破壊されてしまうのだろうか。

不安になってしまったのだが、後でネットの方から教えていただいた情報によると、いずれ城址公園として整備される予定なのだという。それなら安心である。

これだけの遺構を有した城が全面的に城址公園となったなら、かなり見ごたえのあるものとなるだろう。その際にはまた訪れてみたいものである。

2郭から5郭までの西側下には横堀が長く掘られている。

下城は梅北国兼によって整備されたと考えられている。

梅北国兼は、山田地頭であったが、弘治2年(1555)から文禄元年(1592)にかけて北山一帯を支配していた。この間に整備されたものと考えられる。

|

|

| 1郭入口の標柱。 |

1郭下から2郭方向を見る。 |

|

|

| 1郭入口。 |

水道施設。 |

|

|

| 横堀。 |

横堀。 |

|

|

| 発掘した部分。 |

2郭堀。 |

|

|

| 3郭。 |

3郭堀。 |

|

|

| 3郭堀。 |

5郭。 |

|

|

| 4郭。 |

4郭側面部。 |

|

|

| 横堀。 |

2郭。 |

|

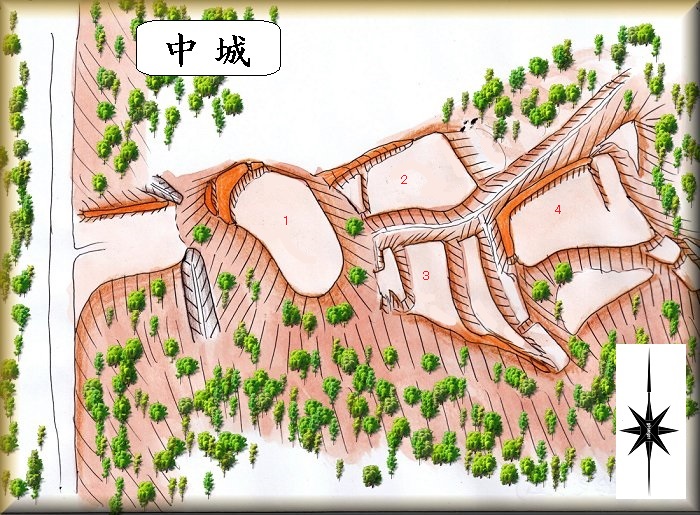

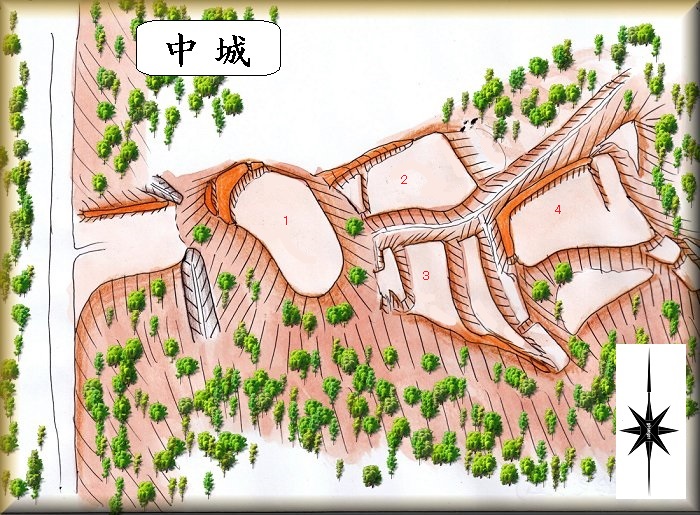

中城(姶良市北山)

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

中城の場所。

中城は下城の北方2,2kmほどのところに築かれている。中城という名称は下城と関連しているもののように思われる。さらに上城というのもありそうなものだが、こちらは確認していない。

中城の西側を県道が通っている。この途中に上記の入口がある。駐車場はないので、車はどこか路肩の余白などを探して停めさせていただくしかない。

入口から入ったところに廃車などが捨てられている。その中を進んでいくと、すぐ正面に1郭城塁が見えてくる。

廃車のあったところも北側に土塁があり、郭だったようである。

1郭城塁の側面部には竪堀が掘られている。

正面からはとても登れない城塁だが、南側の側面部に回り込んでいったら何とか登っていくことができた。

1郭の西側には土塁が高く積まれていた。

1郭から東側の下に郭群が形成されているようなのだが、雨がひどくなってきており、とても城塁を下っていけそうな状況ではなかった。そこから先の部分は『姶良町中世城館』の図に頼り切ったものである。

中城は下城に比べると規模は小さいが、城塁は鋭く、なかなかの要害性を感じさせる城である。

それにしても上城がどこにあるのかが、気になってしまうところである。

中城も、下城と同様に、梅北国兼によって整備された城だったのではないかと考えられる。

|

|

| 中城の入口。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

堀切。 |

|

|

| 土塁。 |

1郭。 |

|

|

| 1郭の下。 |

竪堀。 |

|

|

| 土塁。 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『姶良町中世城館跡』の図を参考にした。