�����������ǎs

���Q�l�����@�w���{��s��n�x�@�w���������̒�����ِՁx�@�w���ǒ�������ِՁx

���Q�l�T�C�g�@�@��s���Q�L

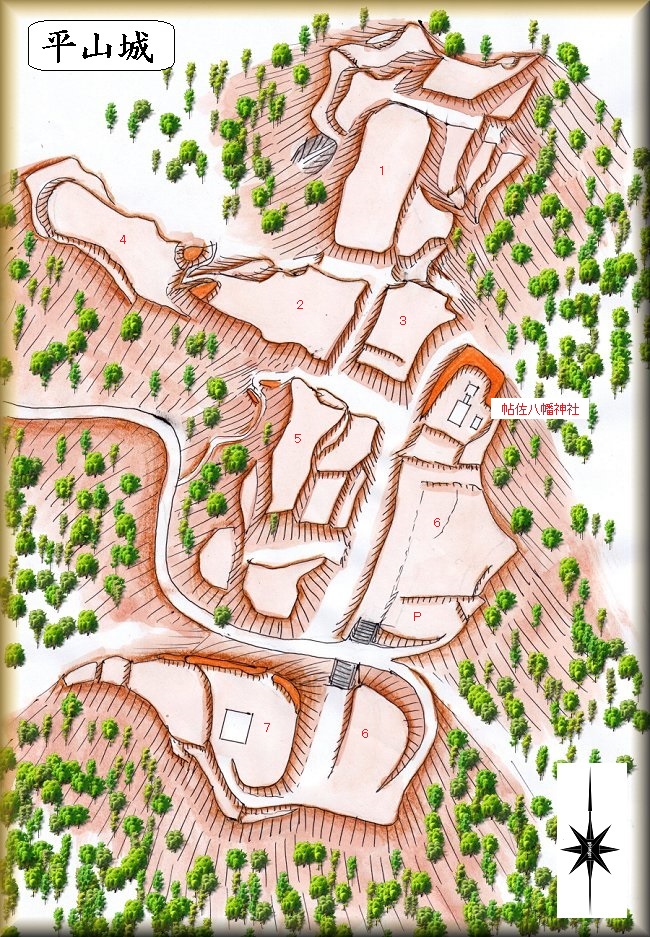

���R��i���ǎs��q�j

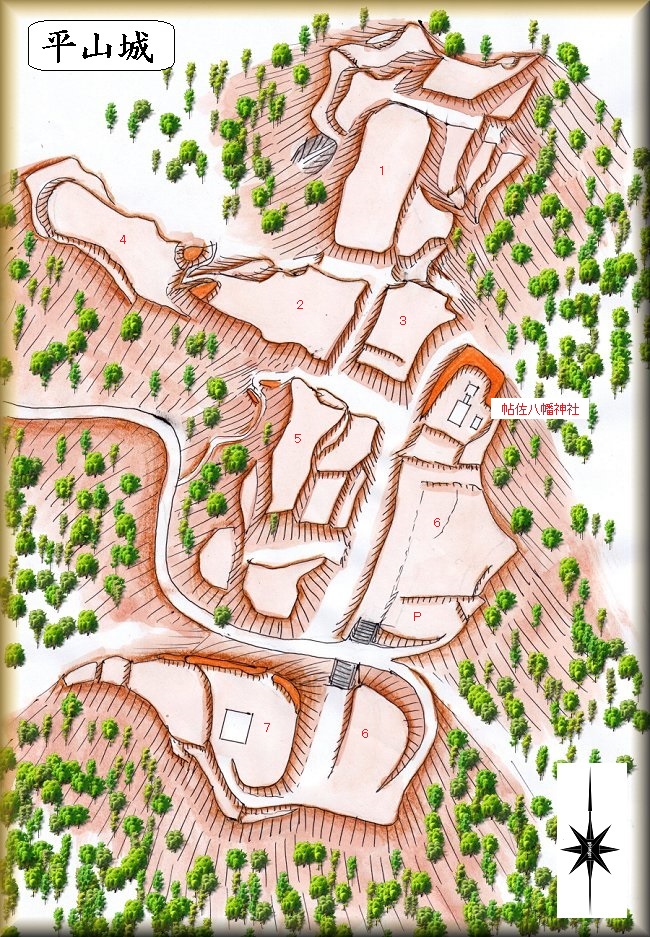

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@���R��̏ꏊ�B

�@���R��́A������̏����炳��ɗѓ���i��ł������Ƃ���ɂ���B�R�[����̔䍂��110���قǂł���B

�@�r���ɒ��������_�Ђ̈ē��\��������̂ł���ɏ]���ĉE��ɐi��ł����B

�@���̕ӂ肩�炪���łɕ��R��̏�ۂƂȂ��Ă���B

�@�ؒʂ������Ƃ���ɐ_�Ђ̐Βi�������Ă���B���̂܂܂܂���������ɐi��ł����ƒ��ԏꂪ����̂ŎԂ����S���Ē�߂Ă������Ƃ��ł���B

�@��Ƃ��Ă̎�v���͐_�Ђ̖k���̕����ł���Ǝv����B

�@�_�Ђ����ɂ͊s�̏�ۂƋK�͂̑傫�Ȗx��������������B�������A�_�Ђ����͓|�|���Ђǂ��Ȃ��Ă���A�i��ł����̂͂ƂĂ���ςȏ�ԂɂȂ��Ă���B

�@�R�ŏ㕔�ɂ��ẮA���Ȃ�L���n�`�ƂȂ��Ă���A���̂��ߍL���s���������A�Ȃ�A���̊Ԃ͕��L�̔��x�ŋ�悳��Ă���B���ꂾ���̊s��L���Ă���A������l���ł����e���邱�Ƃ��\�ł���B���A�t�Ɍ����A���Ȃ�̐l�������Ȃ��ƁA���邱�Ƃ̂ł��Ȃ���ł���Ƃ������邾�낤�B

�@�Ăѓ����ɖ߂��Ă���B

�@�_�Ђ̓�����̓쑤�ɂ��V�s������A�����܂ł��ԂŐi��ł������Ƃ��ł���B

�@�����ɂ͐����{�݂����Ă��Ă��藧������֎~�ɂȂ��Ă���B

�@���R��͎R��Ƃ͂����A����ʐς��L���s�̐��������`������Ă���B���_�I�ȏ�s�Ƃ��Ēz���ꂽ���Ƃ��悭�킩��R��ł���B

�@���R��́A���q����ɔ����{�̐_���Ƃ��ĕ��R�̉ƐE�����R�����ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ����Ă���B

�@�����͌��͋��s�̊�������{�̖@��ł������B

�@�����Ƃ��A���̓����̏�͌�������悤�ȑ�K�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ������ł��낤�B

�@�퍑����ɂȂ�Ɛ�Ӓ����E�V���@�d���炪�ݏ邵�A��͎���ɐ�������Ă��������̂ƍl������B

�@�ŏI�I�ɂ͓��Î��̏�ƂȂ��Ă����Ǝv����B

|

|

| �V�s�����B |

�_�ЎQ���B |

|

|

| �Q���B |

�隬��B |

|

|

| �吙�B |

�y�ہB |

|

|

| �x�B |

�x�B |

|

|

| �x�B |

�x�B |

|

|

| �x�B |

�V�s�B |

|

|

| �x�B |

���̏オ6�s�B |

|

|

| �x�B |

�������悭������B |

|

|

| �V�s�͗����֎~�B |

�x�B |

|

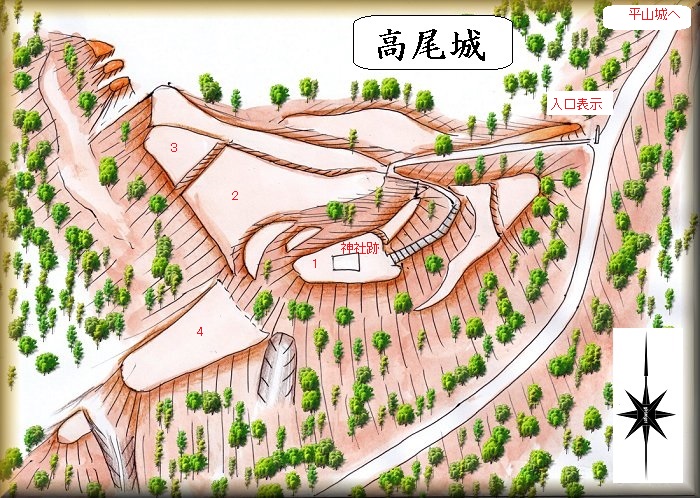

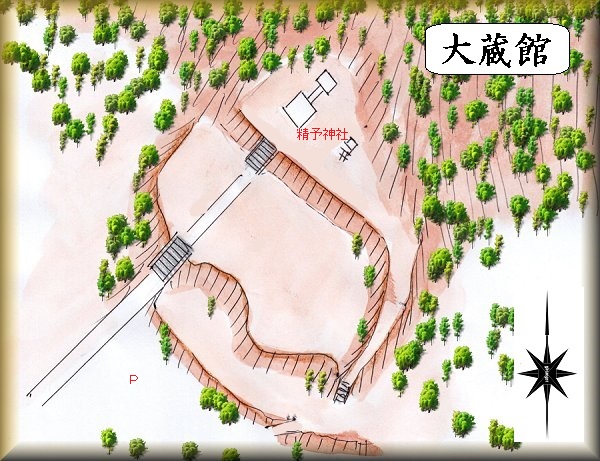

������i���ǎs��q�j

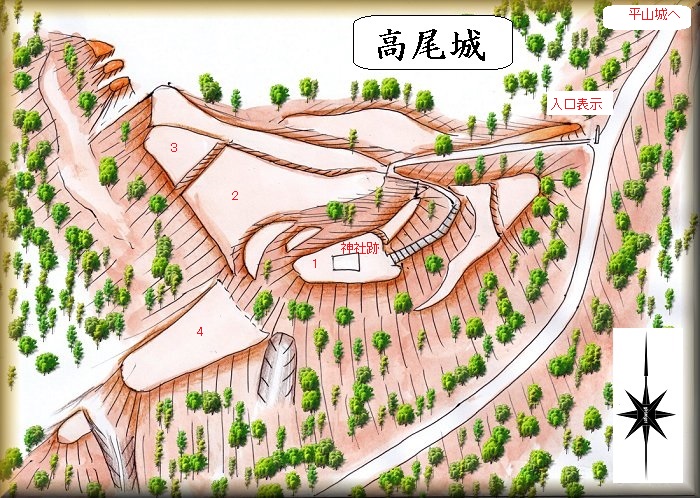

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@������̏ꏊ�B�@�@�@�@�@������̓����B

�@������́A�����ق̓����̓���k���Ɍ������Đi��ł������Ƃ���ɂ���B�䍂50���قǂ̎R�łł���B

�@���̐�͒��������{�i���R��j�ɑ����ܑ��ѓ��ƂȂ��Ă���̂����A�ѓ��̓r���̎R�łɍ�����͒z����Ă���B�ʒu�W���炵�āA���R��̓�������Ď����邽�߂̏o��Ƃ������{�݂������ƍl������B

�@�ѓ��̍����e�ɍ�����̓����W�������Ă��Ă���B

�@�Ԃ͓����t�߂̘H���ɖ������ɊĒ�߂����Ă����������B

�@���������ʂ��̓���i��ł����ƂQ�s�̓����ɏo��B���ؒʂ���ɂȂ��Ă��鏊���獶��̎Q����o���čs�����Ƃ��낪�P�s�ł���B

�@�P�s�ɂ͂��Đ_�Ђ��Ղ��Ă����悤�����A���݂͔p�ЂƂȂ��Ă���B���Ă����ɍՂ��Ă�����א_�Ђ́A���݂͒����ِՂɍՂ��Ă���B

�@�P�s�Ƃ͌����Ă���襂Ȓn�`�ł���A���ۂɂ͘E��Ƃ����ׂ����̂ł�������������Ȃ��B

�@�ł��L���s�͂�������k�����ɂ���Q�s�ŁA���Z�p�̌������Ȃǂ͂����Ɍ��Ă��Ă����̂ł��낤�B

�@���̐�̊s�̐�[������x�ƂȂ��Ă���B���̖x�̐�ɂ͏��K�͂ȎO�d�x���@���Ă���A���͂����ŏI���B

�@�P�s�̓쐼�����ɂ͂S�s������A���̐�ɂ��x���@���Ă���B

�@������͏o��Ƃ��Ă͂��������̋K�͂̂����ł���B

�@������ł�2�x�A���킪�s���Ă���B

�@��x�ڂ͖���4�N�i1495�j�ŁA�Ӑ쒉���Ɖ����؋v���Ƃɂ����̂ł���B

�@��x�ڂ͑�i6�N�i1526�j�A�F�B�Ƌv���ɗ^�����Ӑ쒉���Ɠ��Ò��ǂƂ̊ԂŋN�������B

�@����ɍՂ��Ă�����ׂ́A���N�̖��̍ۂɋ��n�Ɋׂ������Ð��������ɓ������Ƃ�����ς��Ղ������̂ŁA���݂͒����ِՂɈڂ���Ă���B

|

|

| �����W���B |

�Q���B |

|

|

| ��א_�АՁB |

��א_�АՁB |

|

|

| �Q�s���猩��P�s�B |

�Q�s�B |

|

|

| �R�s�B |

��x�B |

|

|

| ��x�B |

���̐�̓�d�x�B |

|

|

| ��d�x�B |

�x�B |

|

|

| �x�B |

�x�B |

|

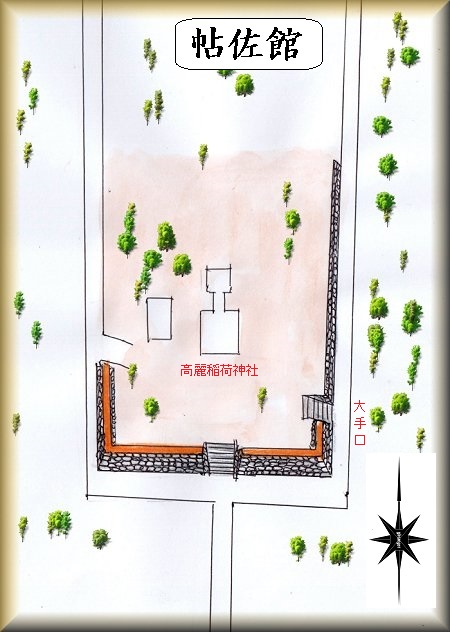

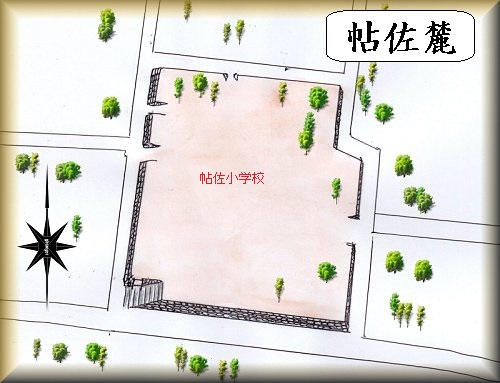

�����فi���ǎs��q�j

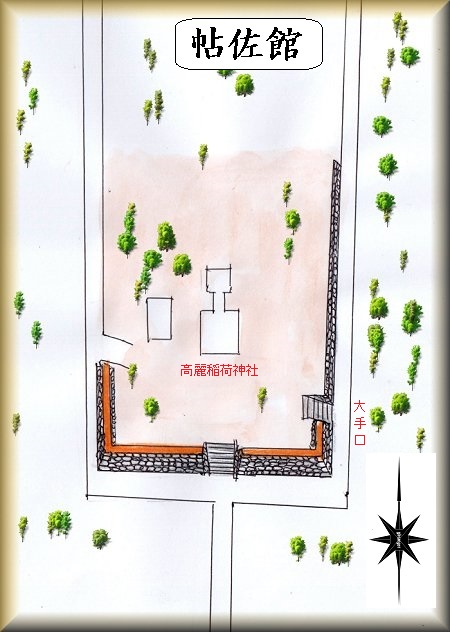

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�����ق̏ꏊ�B

�@�����ق́A�������w�Z�̐����̓���k���Ɍ�������300���قǐi��ł������Ƃ���ɂ���B�����א_�Ђ��ِՂł���B

�@�����ׂƂ͕ς�������̂ł��邪�A���N�̖��̍ۂɓ��Ð������n�Ɋׂ������ɋ~���Ă��ꂽ�ς��Ղ������̂ł���Ƃ����B����䂦�����ׂƌĂ�Ă���̂ł���B

�@���̈�א_�Ђ͂��Ă͍�����̎�s�ɍՂ��Ă������̂��Ƃ����B

�@���ʂɌ����ȐΊ_�������Ă���B�����͂���قǂł��Ȃ������傫���A�����ɂ���s�̐Ί_�̂悤�Ɍ�������̂ł���B���Ë`�O�̋��قƂ������������āA���h�Ȃ̂����Ȃ�����B

�@�쑤�̏�ۂ̓����͓y�ۏ�ɍ����Ȃ��Ă���B

�@�Ռ��͓쑤�Ɠ�����2�����ɂ��邪�A�����̌Ռ��Ɂu���v�̈ē������Ă��Ă����B

�@�Ԃ͐_�Ђ̋����ɒ�߂Ă������Ƃ��ł����B

�@���̂悤�ɐ��ʂ͔��ɗ��h�Ȃ̂����A�k���͈͕̔͂�����ɂ����B���ʂ̌��h���̂ݏd�����A���܂�h�䐫�͈ӎ����Ă��Ȃ������悤�Ɏv����B

�@��ɊO�Ɍ������Đi�o���Ă������Î��炵���A�����̊ق��U�������Ƃ������Ƃɑ��āA����قNJ�@��������Ă͂��Ȃ������̂ł��낤�B

�@�����ق́A���\4�N�i1494�j�ɓ��Ë`�O�ɂ���Ēz���ꂽ���̂ł���B

�@�`�O�͂���܂ŌI��������Ƃ��Ă������A���\�̖�����A�҂���ƁA�����ق�z���Ĉڂ�Z�B

�@�c��10�N�i1605�j�A�`�O�͕������z���āA������Ɉړ]���Ă��������߁A�����ق͔p����邱�ƂƂȂ����B

|

|

| �Ί_�B |

���ʂ̐Βi�B |

|

|

| �����א_�ЁB |

�y�ہB |

|

|

| �Ί_�B |

�Ί_�B |

|

|

| �Ί_�B |

�����B |

|

|

| �Ί_�B |

|

|

�����[�i���ǎs��q�j

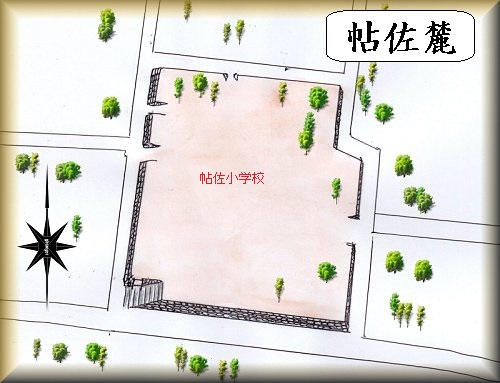

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�����[�̏ꏊ�B

�@�s���������w�Z�̌��Ă��Ă���Ƃ��낪�����[�̐Ղł���B

�@���w�Z�̕~�n��100���l���قǂ���A���͂���i�����n�`�ƂȂ��Ă��ĐΊ_���ς܂�Ă���B

�@�����̃��C���ɂ͐܂ꂪ�F�߂���B

�@���͓쐼���������Ǝv���A�����ɐΒi���`������A�ē������Ă��Ă���B

�@�����[�́A�F���˂��ߐ��ɂȂ��Đݒu�����O��̂P�ł���B

�@���̒��ɒn��������u���āA�n��x�z�ɓ����点�Ă����B

�@�����̂ł����㊯���̂悤�Ȃ��̂ł���B

|

|

| �Ί_�B |

�W���B |

|

|

| �ē��B |

�Ί_�B |

|

�呠�فi���ǎs�����ؒ����؎R�j

�@�@�@�呠�ق̏ꏊ�B

�@�@�@�呠�ق̏ꏊ�B

�@���ǎs�����ؒ����؎R�ɂ��鐸�\�_�Ђ��呠�ق̐Ղƌ����Ă���B

�@���\�_�Ђ͂��Ȃ�L���Ȑ_�Ђ̂悤�ŎQ�q�̕������l���K��Ă����B

�@�R�[�̒��ԏ�ɎԂ��߂ĎQ����i��ł����B

�@�_�Ж{�a�͔w��̎R�ł�w�����悤�Ȍ`�Ō��Ă��Ă���A�������璓�ԏ�܂łɎO�i�̕��ꂪ��������Ă���B����炪�s�Ƃ������ƂȂ̂ł��낤���B

�@�Ƃ͂������m�ȏ�s��\�Ƃ��������̂͑��݂����A���������Ȃ�������̐_�Ђł���Ƃ����F���ł��Ȃ��ł��낤�B

�@�呠�ق͂��̖��̒ʂ�A�呠���̏����̋��قł������Ɠ`�����Ă���B

�@�呠���̎q������ɉ����؎��ƂȂ��đ����čs���B

|

|

| �Βi�B |

�Q�̒i�B |

|

|

| �Q�̒i�B |

�_�Ж{�a�B |

|

|

| �e�̏����Ȑ_�ЁB |

�Q�̒i�B |

|

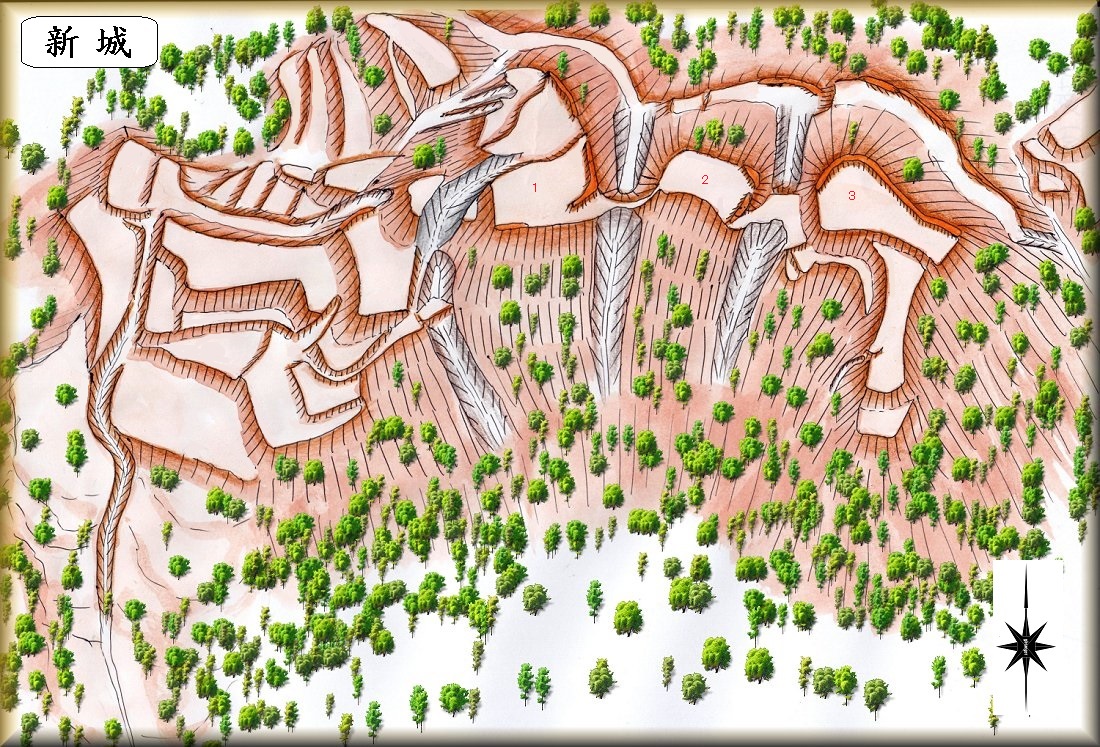

�V��i���ǎs�O�E���j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�V��̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�������̏ꏊ�B

�@�V��͎O�E���̖k���ɂ��т��Ă���䍂80���قǂ̎R�łɒz����Ă���B���R��̐���900���قǂƁA���Ȃ�߂��ʒu�ɂ���A�֘A�����������̂Ǝv����B

�@���̓o�铹�̓�����͓쑤�ɂ����L�̒n�_�ł���B�����t�߂ɂ͘H���̍L���ꏊ������̂ŁA�Ԃ͂��̕ӂ�ɒ�߂Ă����Ă����v���Ǝv���B

�@��������R�łɓ����Ă����R����i��ł����B���͐ؒʂ��ɂȂ�Ȃ��璷���L�тĂ���B�������̕��܂œo�����Ƃ���ŁA�����̎R�ŕ����ɉ�荞��œ����čs���B

�@���u���͐i��ł��邪�A�Ȃ�Ƃ����[�g�����ǂ��Ă������Ƃ͉\�ł���B

�@�������Đi��ł����ƁA���i�̕��ꂪ�����Ă���B���̕ӂ肩�炪�������Ǝv����B

�@��͒i�X�̊s��o���Ă����ƁA1�s�̌Ռ��̂Ƃ���܂œ��B����B�V���X��n���ʂ����悤�Ȑؒʂ̌Ռ��ł���B

�@��������ǂ��Đi�����Ă������Ƃ��낪1�s�����ƂȂ��Ă���B

�@1�s��2�i�ɕ�����Ă���A�k���ɂ͓y�ۂ������Ă���B���̓y�ۂ̊O��������2�s�Ɛڂ���Ƃ���œ��e�`���`�����Ă���B������ƋZ�I�I�ȍ\���ł���B

�@�V��̎�v�����͂R�̉����т̊s�ɂ���Č`������Ă���A�ǂ�����s�Ƃ݂�ׂ��Ȃ̂������Ƃ���ł��邪�A�����̊s��1�s�Ƃ������R�̂P�Ԗڂ́A���̞e�`�\������z��ł���s�̗D�ʐ��ɂ����̂ł���B

�@1�s����ׂ͍��y����ʂ��ĂQ�s�ւƐڑ����Ă���B���ʕ��̓V���X��n���L�̋���ʼns���x���`������Ă���A�y�����n��ۂɂ͒��ӂ��K�v�ł���B

�@�y���̐悪2�s�ł���A����������������L���s�ƂȂ��Ă���B

�@����ɖx���u�Ă�3�s������B3�s����ԉ��Ɉʒu���Ă���̂ŁA�������s�Ƃ݂�ׂ����Ƃ������������肻�������A3�s�̂������ɂ͝���Ǝv���郋�[�g���ڂ��Ă���B

�@���蓹����ŏ��ɃA�N�Z�X����s����s�Ƃ����͕̂s���R�ł���B���̂��Ƃ����3�s�͎�s�łȂ��Ɣ��f�����B

�@�����̎�v��3�̊s�̖k�����ɂ́A����܂��K�͂̑傫�ȉ��x�����炳��Ă���B���̂悤�ɐV��͂��Ȃ�̑�K�͍H�����{���ꂽ�R��ł������B�����̑吨�͎҂̏�ł������Ǝv����B

�@���āA�V��Ƃ�����̖��̂ɂ��Ă����A�V��̐���1.2�����قǂ̂Ƃ���ɂ͌Ï�ƌĂ��隬������B�V��Ƃ������̂́A���̌Ï�ɑΉ�������̂ł͂Ȃ����ƈꉞ�͍l������B

|

|

| ��蓹�����B |

�ؒʂ��B |

|

|

| �o�铹�B |

�s�B |

|

|

| ��ہB |

�o�铹�B |

|

|

| �P�s�Ռ��B |

�W���B |

|

|

| �W���B |

�x�B |

|

|

| �e�`�B |

�y���B |

|

|

| �x�B |

�y�ہB |

|

|

| ���x�B |

���x�B |

|

|

| ���x�B |

�Ռ��B |

|

|

| ���x�B |

�x�B |

�@�V��́A��i6�N�i1526�j�ɒ����n���}�O�璉�����z���A���̌�A���Ï��v�A�ɒn�m�d�C���ݏ邵����Ɠ`�����Ă���B

�@�O��3�N�i1557�j���́A���Î��Ɗ����E�V���@���Ƃ̍R���ɂ����āA�V���т�����ɂȂ��Ă����Ƃ�������B |

����i���ǎs���Ö�j

�@�@�@����̏ꏊ�B�@�@

�@�@�@����̏ꏊ�B�@�@

�@����͐V��̐��P�q���̂Ƃ���ɂ���B�V�_�_�Ђ̔w��̔䍂20���قǂ̎R�ł��u����v�ƌĂ�Ă���A���ď邪�������Ƃ��낾�Ǝv����B

�@�t�߂ɂ͒��Ԃł���X�y�[�X���Ȃ��̂ŁA�Ԃ��߂�̂ɂ͋�J����B�ǂ����ɘH���̗]����T���Ă݂邵���Ȃ��B

�@���1�s��2�s�Ƃ͕�n�ɂȂ��Ă���A��������オ���Ă��������t�����Ă���B����������K�͂Ȋs�ł���B

�@���̓쓌���̉��ɘV�_�_�Ђ̍Ղ��Ă��镽�ꂪ����A������3�s�ł���B3�s������ł͍ł��L�����A����ł����������ʐς͂Ȃ��B

�@����͏��K�͂ȂȂ��̏�Ƃ������ʒu�Â��������̂ł��낤�B

|

|

| ��n�ւ̎Q���B |

�P�s�B |

|

|

| �V�_�_�ЁB |

�ؒʂ��B |

|

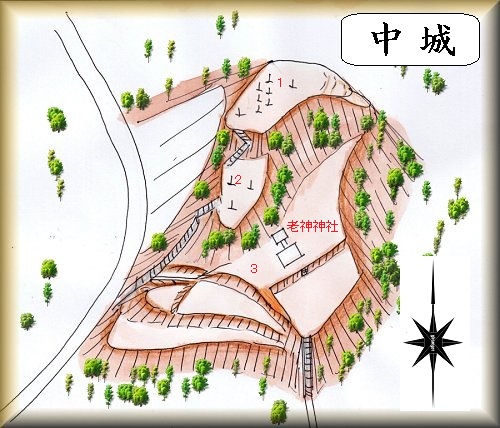

�Ï�i���ǎs���Ö�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�Ï�̏ꏊ�B�@�@�@�@����ւ̓����̏ꏊ�B

�@�Ï�͒���̐���200���قǂ̂Ƃ���ɂ���B���̈ʒu�W���炵�ČÏ�ƒ���Ƃ͘A�g������ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B

�@�Ï�͔䍂�Q�O���قǂ̎R�łɒz���ꂽ���̂ŁA�k�������ɂ͓S�������Ă��Ă���̂��ڈ�ƂȂ�B

�@���̓S���̏�̐��i�̊s����̎�v�����ƂȂ�B

�@�������A�S�����܂߂ď���ւ̒ʘH�͂�����ƕ�����ɂ����B

�@�Ï�̐������Ɉꌬ�̂������̂����A���̂���̘e��ʂ��āA�k���̍H��Ƃ̊Ԃɂ���R���N���[�g�ǂ̏��ʂ��Đ����Ɉړ�����ƁA�S���̂Ƃ���ɏo�邱�Ƃ��ł���B

�@�������͐�̂���̎�O�����̂Ƃ���ɂT�s�ɓo���Ă����铹���t�����Ă���̂ŁA�����炩��i��ł������Ƃ��\�ł���B

�@�ō������핽�������̂�1�s�ŁA���̊s�̓������[�ɓy�ۂ������Ă���B�y�ۂ͋K�͂��傫���A�E��Ƃ����Ă������悤�Ȃ��̂ł���B

�@�����̓y�ۂ̏�ɂ͏隬�W�������Ă��Ă���̂����A�t�߂̓��u�����Ă��邽�߁A������ƕ�����ɂ����B

�@���̓y�ۂ̐������A���L�̐[���x�ƂȂ��Ă���B

�@�x���u�ĂĐ����ɂ�6�s������A��������̐��[�ƂȂ��Ă���B

�@�Ï�͂��̖��̒ʂ�A������ƌÂ��C���[�W�̏�ł��邪�A��\�͗ǂ��c����Ă���B

|

|

| ��ہB |

��ہB |

|

|

| �T�s�B |

�T�s�B |

|

|

| �x�B |

���ȗցB |

|

|

| �R�s�B |

��ہB |

|

|

| �W���B |

�W���B |

|

|

| �P�s�B |

���ȗցB |

|

����i���ǎs�Z�g�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@����̏ꏊ�B�@�@�@�@�@��������̏ꏊ�B

�@����͌Ï�̖k��1.5�����قǂ̂Ƃ���̎R�łɒz����Ă���B

�@���͏㍂��Ɖ�����Ƃɕ�����Ă���A�㍂��͔䍂80���قǁA������͔䍂60���قǂƂȂ��Ă���B

�@��̂���R�ł̓�[�������悤�ɂ��ē����Ɍ������ʂ��Ă���B��ւ̓�����͂��̌����̑��ʕ��ɕt�����Ă���B

�@���ԏ�Ȃǂ͂Ȃ��̂ŁA�Ԃ͂��̓����̕����ɓ˂�����Œ�߂����Ă����������B

�@��������R�łɌ������ē����t�����Ă���B�Ƃ͂����Ă����͓r���łȂ��Ȃ�A��͎R�ł�i��ł��������Ȃ��B������k���Ɍ������Đi��ł����ƁA�₪�ĉ�����̏�ۂ������Ă���B

�@���̏�ۂ��悶�o���Ă����Ή�����̓����ɓ��邱�Ƃ��ł���̂����A�Ζʂ͋}�s�ł���A�o��̂ɂ͋�J����B

�@������̓����͒Ⴂ�i���Ő��i�ɋ�悳��Ă��邪�A�k���̓��u�����i��ł���B

�@�����炭���Ă͍k��n���������̂���������Ă��܂��A����ȏɂȂ��Ă��܂������̂ł��낤�B

�@������z���Ă����Ă���ɓo���čs������ɏ㍂�邪����͂��Ȃ̂����A���܂�̃��u�̂Ђǂ��ɓr���ł�����߂Ă��܂����B

�@����͂���Ȃ�ɗǂ����H���ꂽ�邾�����悤�ł��邪�A�V��ɔ�ׂ�ƋK�͂͂��Ȃ菬�����B����ɂ��܂��ă��u���Ђǂ��̂ŁA�����Ă��Đ��_�I�ɂ߂��Ă��܂���s�ł���B

�@����̗��j�ɂ��Ă͖��ڂł��邪�A�쐼�R�[�ɗ�؎O�Y���������������Ƃ�����Z�g�_�Ђ�����A���̐l���Ɗ֘A������s��������������Ȃ��B

|

|

| �o�铹�����B |

�����œ��͏I���B |

|

|

| ������i��ōs���B |

�ؒʂ��B |

|

|

| �s�B |

��ہB |

|

|

| ���u���Ђǂ��Đi�߂Ȃ��B |

�x�ՁB |

|

|

| ��ہB |

�ыȗցB |

|

|

| ��ہB |

|

|

�ג���i���ǎs�㖼�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�ג���̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�������̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�ѓ�������t�������ȏꏊ�B

�@�ג���́A�R�c��Ɩk���Ɍ������������R�c�̏W���̔w��ɂ��т���䍂80���قǂ̎R�łɒz����Ă����B

�@���̓����͏�L�̏ꏊ�ɂ���B�������A�i�r�̒n�}�ɂ͂��̎��ӂ̓��͌f�ڂ���Ă��Ȃ��̂ŁA�Ԃōs���ۂɂ͒��ӂ��K�v�ł���B���܂��������t���Đi��ł��������Ȃ��B

�@�������̐������ɕ�n������A�Ԃ͂����ɒ�߂Ă������Ƃ��ł����B

�@�������̂���̘e��ʂ��Đi��ł����ƁA�������������Ƃ����R���������Ă���B�J�����Ȃ�~���Ă��邪�A����Ȃ�P�������Ȃ���i��ł����������B

�@������Ђ�����i��ł����B���͐�̕��ʼn����Ă����悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA���̕ӂ肩���̎ΖʂɎ��t���ēo���Ă����B

�@�������A�������炪�|�ƃ��u���Ђǂ��Ȃ��Ă���B

�@�����܂ł͑�J�̒��A�P�������Ȃ���i��ł���ꂽ�̂����A���̐�͉J�ł͂�����Ɩ����ł������B����܂ł͂��Ə������Ǝv���̂����A�c�O�Ȃ��獡��͂����ň����Ԃ����B

�@���Ր}�́w���ǒ�������فx�̐}�Ɋ�Â��č쐬���Ă݂����̂ł���B

�@��͎R�����̎�s�𒆐S�ɁA�쑤��2�{�̔�����z�u���A���̓�����J�ˎ���ق̂悤�Ɋs�����i���z��Ƃ������̂������悤�ł���B

�@���āA�o���������߂��n�_���琼���ɏ������肽��ܑ��ѓ��ƍ��������B���̗ѓ��͎Ԃ��߂���n�̏����瑱���Ă�����̂ł���B

�@�ѓ��Ƃ͂��������ƕܑ�����Ă���A��������Θe�ɎԂ���߂�ꂻ���ł������B��蓹��ʂ���A���̗ѓ����瑤�ʕ���o���������ȒP�ɏ���ɓ��B�ł������Ɏv��ꂽ�B

�@�ג���̏�哙�A���j�ɂ��Ă͕s���ł��邪�A���̖��̂��炵�Č��ג��ɂ���Ēz�邳�ꂽ�Ƃ����`��������炵���B

�@�ג��̓`���͊e�n�ɂ���̂����A�j���Ƃ͎v���Ȃ����̂������̂Œ��ӂ��K�v�ł���B

�@

�@�����Ƃ���̍\���͂��̂悤�ȌÂ�����̂��̂ł͂Ȃ��A������s�ƌ���ׂ����̂ŁA���ۂɂ͒����ɂȂ��Ă���n���̍����Ȃǂɂ���Ēz���ꂽ���̂ƌ���̂������I�Ȕ��z�ł���B

|

|

| �ג�������]�B���̕�n�ɎԂ��߂��B |

��蓹�����B |

|

|

| �o�铹�B |

�Ռ��B |

|

|

| ��ւ̓����B |

���̗ѓ��̏�������o���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@

�@�@�@

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@

�@�@�@

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw���ǒ�������ِՁx�̐}���Q�l�ɂ����B