���쌧�����s

���Q�l�����@�w���{��s�̌n�x�@�w�}��������s���T�x�@

���Q�l�T�C�g�@�@��s���Q�L

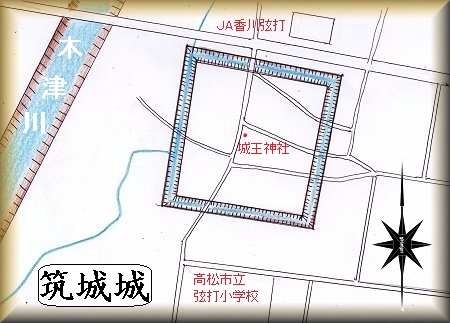

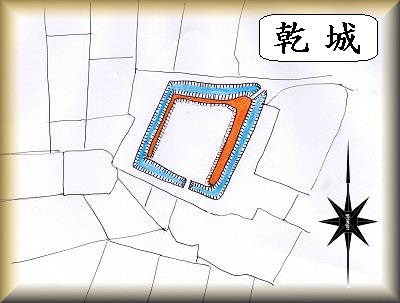

����i�����s���쒬�쓌�����~����j

�@�@����̏ꏊ�B

�@�@����̏ꏊ�B

�@����͉͓��ɂ��镽��ł��������A�s�X�n���ɂ���Ĉ�\�͂��łɎ����Ă��܂��Ă���B

�@�����Ő�㒼��̍q��ʐ^�����Ă݂�ƁA�Ȃ�ƂȂ��E�̐}�̂悤�Ȓn�`�������Ă���B���ꂪ���邾�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�������ɂ��đz���}��`���Ă݂����A���ۂɃR�̒ʂ�ł��������ǂ����͒肩�ł͂Ȃ��B

�@����́A�X���Y���q�嗊�ɂ���ē�k������̒厡�N�Ԃɒz���ꂽ�Ƃ����B

�@ �X���͌����̈ꑰ�ł��葊�͍��X���o�g�̂��ߐX���𖼏�����B

�@�X���͍א쎁�Ɏd���A�א엊�V�ɏ]���Ď]��֓n��A�䌴�����O�S�т̒n�����̂Ƃ��ė^����ꂽ�B�������Ēz���ꂽ�̂�����ł���B

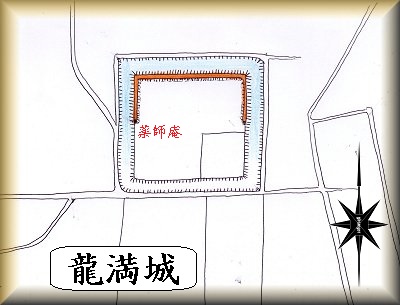

�g����i�����s���쒬�g��������j

�@�@�g����̏ꏊ�B

�@�@�g����̏ꏊ�B

�@����_�Ђ̓쑤��т��隬�ł������ƍl�����A���݂����`�̓��H������Ă���B

�@����ł͈�\�͎c����Ă��Ȃ����A1963�N�̍q��ʐ^�����Ă݂�ƁA���������̓y�ۂƖx�͎c����Ă����悤�ł���B

�@�������ɂ����z���}���E�̂��̂ł���B100���l���قǂ̒P�s���`�̏�ق������Ǝv����B

�@����_�Ђ͋g����̖k���̂͂���ɂ���A�S�叜���̂��߂̂��̂������\��������B

�@�g����̏��͔��z�헤��r���Ƃ����l���ł������Ɠ`�����Ă���B

�@���z���́A������̔��r���ׂ̉Ɛb�ł������ƌ����Ă���B

|

|

| �g����̖k���̂͂���ɂ��鍲��_�ЁB�S�叜���̂��߂̂��̂ł��������B |

|

|

������i�����s���쒬�쓌���������j

�@�@������̏ꏊ�B

�@�@������̏ꏊ�B

�@���c���̖�t���������Ă���Ƃ��낪������̐Ղł���ƍl������B����ł͈�\�͎c����Ă��Ȃ����A��t���̂���Ƃ��낪��̐��[�������Ǝv���A��t���̐����ɁA�x�Ղ̃��C���������悤�ȍג������c���F�߂���B

�@1963�N�̍q��ʐ^�����Ă݂�ƁA���ƂȂ���̃��C����F�߂���悤�Ɏv����B�������ɂ��ĕ`�����z���}���E�̂��̂ł���B

�@100m�l���قǂ̒P�s���`�̏�ق������悤�ł���B

�@������̏��͗������ł������B�������̌��͓�쎁�ŁA�]��ɓ������Ă������l�Y���q����g�ɂ���Ēz���ꂽ�Ɠ`�����Ă���B

�@��k�����㖖���A�����g�́A�א엊�V�ɏ]���Ď]��֓������A�䌴��300�т̒n��^�����āA���n�̗̎�ƂȂ�A�������𖼏��悤�ɂȂ����Ƃ����B

���؏�i�����s����㒬���o���j

�@�@���؏�̏ꏊ�B

�@�@���؏�̏ꏊ�B

�@����㒬�o���k�����̈�ѕӂ�ɂ������B���݂ł͈�\�͏��ł��Ă��܂��Ă��邪�A�隬�Ǝv����`��ɂ����ē��H���l�����Ă���B

�@1947�N�̍q��ʐ^�����Ă݂�ƁA�����͖x�����Ȃ�̕����A�c�����Ă����悤�ł���B���݂̍q��ʐ^���Č���ƁA�Z��n���l�����Ă��铹�H���A�قږx�̃��C���ƈ�v���Ă���悤�ł���B

�@���݂����̓��H�ɉ����Đ��H���ʂ��Ă���A���ꂪ�x�̖��c�ł��������Ǝv����B

�@100���~80���قǂ̒����`�̏�قł������B

�@���؏�̏��́A�T�������q�����ł������Ɠ`�����Ă���B

�@�T�������q�����́A�������̉Ɛb�ł������B

|

|

| ���؏�̈ē��B |

|

|

�����i�����s�쒬���䎚��Łj

�@�@�����̏ꏊ�B

�@�@�����̏ꏊ�B

�@�����͍k�n�������n���ɂ���āA��\�������Ă��܂��Ă���Ǝv����B

�@�����𗬂��Ð삪�����̖x�ł������Ƃ����`���ƁA�쑤�̒��R��R�揊�ɖʂ��鐅�H����̋��ł������Ƃ����z��Ɋ�Â��āA�Â��q��ʐ^�����Ă݂�ƁA�k���Ɛ����̋����Ȃ�ƂȂ�����ł������ł���B

�@�������ĕ`���Ă݂��z���}���E�̂��̂ł���B

�@�����̃��C���͐�̗���ɉ����Đ܂�Ă���A�����̏�ۂɂ��܂ꂪ����ꂽ�悤�ł���B

�@�����悻100���l���قǂ̕��`�ɋ߂��܊p�`�̏�ق������Ǝv����B

�@�����̏��ɂ��Ă�2������B

�@�P�͔��r���ד��ۏr�ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ������B���r���͓�k������ɍא쎁�ɏ]���āA����E�g���E�r���Ȃǂ�2000�т�����A���n�̗̎�ƂȂ����B

�@�א쎁��O�D���ȂǂɎd���A��ɂ͐���e���̉Ɛb�ƂȂ����Ƃ����B

�@�����P�́A����O�������ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ������ŁA���䎁�͂�͂��k������ɉ���E�r���̒n�����̂Ƃ��Ď������Ƃ����B

�@������ɂ��Ă���k������ɓ��n�ɓ����������m�Ƃ����ݒ肾���A�ǂ��炪�������̂��A���̂Ƃ���͂悭������Ȃ��B

|

|

| �����Ղɂ��鉡��O���h�v�̕�B |

|

|

�S���i���܂��j��i�����s�����R������Ёj

�@�@�S����̏ꏊ�B

�@�@�S����̏ꏊ�B

�@�Փd�Օ��������R�w�̓쓌300m�قǂ̈ʒu�ł���B

�@���݂͑�n����k�n�����ɂ���Ĉ�\���c���Ă��Ȃ����A�Z��X�̕Ћ��ɏ隬�肪�|�c���ƌ��Ă��Ă���B

�@�Â��q��ʐ^�����Ă݂�ƁA���c�n�т̒���3�̋�悪�����ɕ��Ă���̂��Ŏ�ł���B���̂����A���S�ɂ���80���l���قǂ̋�悪��������Ă���̂��Ǝv����B

�@����Ɋ�Â��ĕ`���Ă݂��z���}���E�̂��̂ł���B

�@�隬��̂��镔���́A�쐼�̋��߂��̏ꏊ�ł������悤���B

�@������2�̋����s�ł������̂��ǂ���������Ȃ��B�s�ł������Ƃ���Ȃ�A������3�̊s�������s�ł������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�S����̏��͉͐����ł������Ɠ`������B�퍑���ɂȂ�Ɖ͐����͐����A�����ď@�����̏�ƂȂ��Ă����Ɠ`������B

�@�܂��A�c���N�Ԃɂ́A�d���̎O�؏�Ŏ��Q�����ʏ������̎q�ł���ʏ����s�����ƂȂ��Ă����Ƃ����B���s�͏@�����̖���W�������Ƃɂ��A�S���������ꂽ���̂̂悤�ł���B

�@�ʏ������̎q���A���̂悤�ȂƂ���ŗ̎�Ƃ��đ����Ă����Ƃ͈ӊO�Ȃ��Ƃł���B

�@�ʏ����s�͊փP�����ɎQ�킵�ē������ɂ����Ƃ����B

|

|

| �隬�̓쐼�����Ɍ��Ă��Ă���隬��B |

|

|

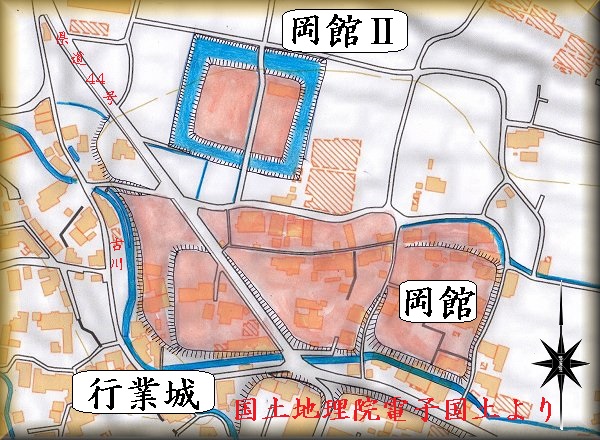

�s�Ə�E���فE���هU�i�����s���쒬���j

�@�@�s�Ɓi�䂫�Ȃ�j��̏ꏊ�B�@�@�@�@�@���ق̏ꏊ�B�@�@�@�@�@���هU�̏ꏊ�B

�@�@�s�Ɓi�䂫�Ȃ�j��̏ꏊ�B�@�@�@�@�@���ق̏ꏊ�B�@�@�@�@�@���هU�̏ꏊ�B

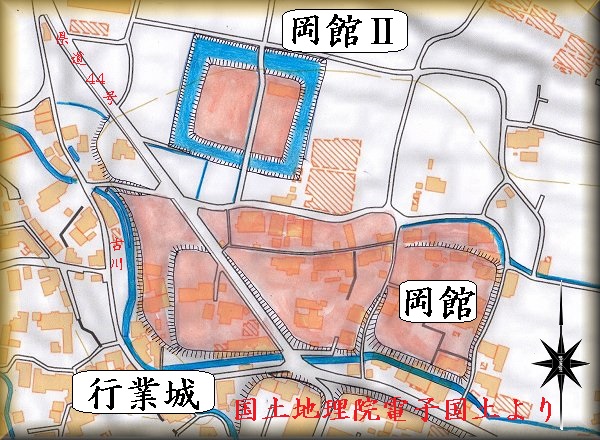

�@����44�����ƌÐ�Ƃ���������n�_�̐�����т��s�Ə�̂������ƌ�����ꏊ�ł���B

�@�w���{��s��n�x�ɂ��ƁA�w�א쉪��L�x����̈��p�Ƃ��āA�u�א엊�V�͉��s�Ƃ̊قɗ���������v�u����̓��ɉ��ق�z�����v�Ƃ��������Ƃ������Ă���B

�@���̋L�q����z������ɁA�s�Ə�Ƃ����͉̂��s�Ƃ̋���ŁA���Ȃ킿����̂��Ƃł���A�u���ق́A����̂�������n�̓��������ɐڂ��đ��݂����v�Ƃ��������Ƃ���A�����ɗאڂ��ĉ��ق����݂��Ă������̂ƍl������B

�@�������A����ł͂��������n������Ă���A���m�Ȉ�\�͔F�߂��Ȃ��B

�@�������A�Ð��x�Ƃ��ė��p���������n�ł������Ƃ����n�`��̓����͌��݂ł��ς��Ȃ��B�����ɏ�ق����݂��Ă����̂ł��낤�B

�@���̑��ɁA�s�Ə�̖k���̕��n�ɁA�x��̐��c���������悤�ŁA�����ɂ���ق����݂��Ă����ƍl�����Ă���B���������ɉ��هU�Ƃ��Ă����B

�@���هU�Ɋւ��ẮA���݂ł������ɃR�̎��^�̐��c���c���Ă���A���ꂪ���Ă̏�ق̖x�̖��c�ł������\��������B��20���قǂ�����L�����x�������悤�ł���B

�@��L�̒ʂ�A�s�Ə�́A���s�s�̋���ł������B����ɗאڂ����א엊�V���z�����̂����قł������Ƃ����B

�@�������㏉���̏�قł������B

|

|

| ���ق̖x�B |

���ِՁB |

|

|

| ���ق̖x�ՁB |

���هU�̖x�ՁB |

|

|

| �s�Ə�̖x�B |

�s�Ə�̏�ۂƖx�B |

|

|

| ��ہB |

��ۂƖx�B |

|

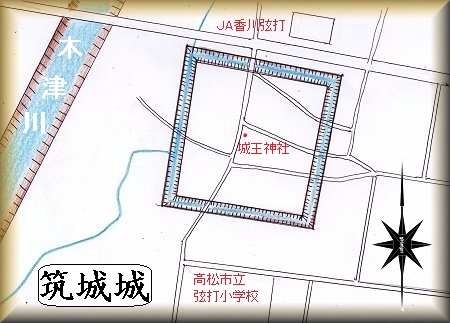

�}��i�Â��j��i���ѓc��E�����s�ߎs���{���j

�@�@�}���̏ꏊ�B

�@�@�}���̏ꏊ�B

�@�ߎs���{���ɂ���鉤�_�Ђ��}���̒��S�n�ł������Ǝv����B���݂͎s�X�n���̂��߁A��\�͏��ł��Ă��܂��Ă���B

�@�w���{��s��n�x�ɂ��A��̖k��͂i�`���쌷�ł̕ӂ�A��傪�����s�����ŏ��w�Z�̕ӂ�A200���l���قǂ̋K�͂ł������A�Ƃ������Ƃł���B

�@������肪����ɂ��āA�Â��q��ʐ^�⌻�݂̐��H�̈ʒu�Ȃǂ����Ă��č쐬���Ă݂��z���}���E�̂��̂ł���B

�@��ӂ�200���قǂƁA�P�s�̏�قƂ��Ă͂��Ȃ�K�͂��傫���̂ŁA���ۂɂ͕����s��L������قł������\��������B

�@�}���́A�퍑����̔ѓc���O��̂P�ł���A���͒}�鎁�ł������B

�@�}�鎁�͏�����ł������������̉Ɛb�ł���A����}��D�a���́A�i��5�N(1508)�̎O�J��U�߂ɎQ������Ȃǂ��Ă���B

�@3��ڂ̒}�鐴���q��́A�V��10�N�i1582�j�̒��@�䕔���e�Ƃ̐킢�i���|�̈ɐ��_�{�n��j�ɂ����ĕ��킵���B

�@�V��13�N�i1585�j�A�L�b�G�g�̎l���U�߂ɂ����č������͖ŖS�����B

�@�}�鎁�́A���̌�Ɏ]��ɓ�����������e����200�ŏ����������邱�ƂƂȂ����B

|

|

| �鉤�_�Ђ̑O�ɗ��Ă��Ă���z���̈ē��B |

|

|

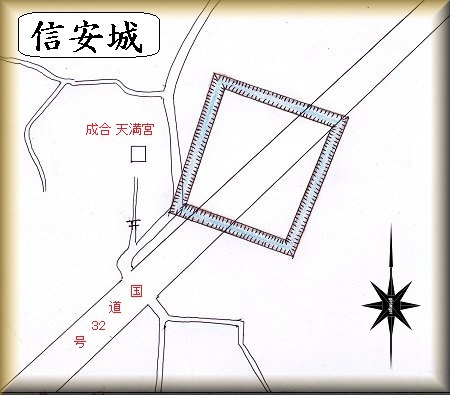

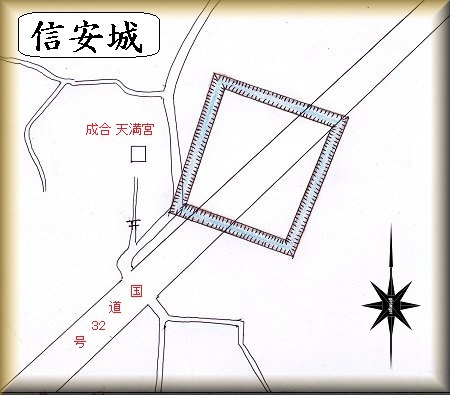

�M����i������E�����s���������鉮�~�j

�@�@�M����̏ꏊ�B

�@�@�M����̏ꏊ�B

�@�M����͐����V���{�̂��������ӂ�ɂ������Ƃ����B�u�鉮�~�v�ƌĂ�Ă���ӂ�ł���B

�@googlemap�ɂ͐�����Ƃ��Čf�ڂ���Ă���B

�@���݁A�s�X�n���ɂ���Ĉ�\�͏��ł��Ă��܂��Ă���B��Ղf����悤�ɁA����32�������ʂ��Ă���B

�@�����ŌÂ��q��ʐ^���狌���z�����ĕ`���Ă݂��̂��E�̐}�ł���B

�@60���l���قǂ̒P�s�̏�ق������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@�M����̏��͐������ŁA�����E�q��M���Ƃ����l���̖��O���`�����Ă���B�M����̖��̂́A���̐l���ɂ��Ȃ��̂̂悤�ł���B

|

|

| ��̂��������Ɉʒu���Ă��������V���{�B |

|

|

�Z����i�����s�Z�����j

�@�@�Z����̏ꏊ�B

�@�@�Z����̏ꏊ�B

�@�t����ƌÐ�Ƃ̍����_�̓쑤�A2�̉͐�ɋ��܂ꂽ��k�ɍג����n�`�ɘZ����͒z����Ă����B

�@���݂́A���ꎛ���Z����̐Ղł���Ƃ����B

�@���ꎛ�̎��͂ɂ͐��H�����炳��Ă���A���ꂪ���Ă̖x�̐Ղ������̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@���ꎛ�̕~�n�����̂܂�悾�����Ƃ���Ȃ�A60���l���قǂ̒P�s���`�̌`�z�肳���B

�@����ɂ��Ă����̕ӂɂ͓����A�O����ȂǂƂ�����ق�����A�����͘Z����ł���B���Ă��̕ӂ�ɏ𗢐��W�������݂��Ă����̂ł��낤���B

�@�Z����͗R�Ǐ��R�lj��]�猓���ɑ�������ł���B

�@�鏫�̖��O�͕�����Ȃ����A�R�ǎ��̏o��̂P�ł������Ƃ����B

|

|

| ���ꎛ�̐����̖x�ՁB |

|

|

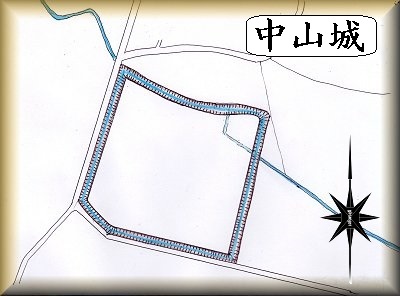

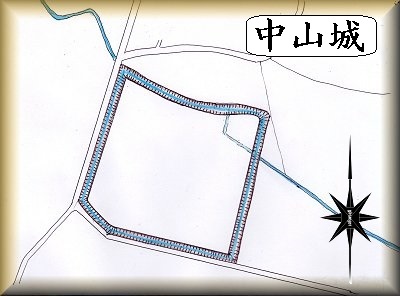

���R��i�����s���R�����R�j

�@�@���R��̏ꏊ�B

�@�@���R��̏ꏊ�B

�@���R��͏Z�g��̓�̕��암�ɒz����Ă���B

�@��n���ɂ���Č��݂ł͈�\�͂قڎ����Ă��܂��Ă���B

�@�������A���݂ł����`�̋�悪�F�߂��A���ꂪ���������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@�k�����瓌���ɂ����Ēʂ��Ă��鐅�H�͖x�̐Ղ��Ǝv���A�쐼���ɂ͖x�̖��c�Ǝv����n�`��������B

�@��������z�����ĕ`���Ă݂������}���E�̂��̂ł���B

�@80���l���قǂ̒P�s���`�̏�ق������Ǝv����B

�@���R��̏��͕s���ł��邪�A�������̏�ł������ƌ�����̂ŁA�������ɏ������������̋��邾�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

|

|

| �쐼���̖x�ՂƎv���镔���B |

|

|

�@�@����̏ꏊ�B

�@�@����̏ꏊ�B �@�@

�@�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@