*鳥瞰図の作成に際しては『図説中世城郭事典』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説中世城郭事典』を参考にした。羽床城は、本法寺の北西にある比高20mほどの独立山稜に築かれている。というわけで、本法寺を目当てにしていけばよいのだが、この寺院がナビの地図に掲載されていなくて、けっこう探し回ってしまった。

結局、城址東側にある今坂池の方が目印としては分かりやすいかもしれない。

ちなみにgooglemapだと、本丸内部が見晴らしのよい状態になっているが、夏場では腰まで来るほどのヤブだらけである・・・・。

香川県綾川町

*参考資料 『日本城郭体系』 『図説中世城郭事典』

*参考サイト 城郭放浪記

羽床城(綾川町羽床下486-5)

*鳥瞰図の作成に際しては『図説中世城郭事典』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説中世城郭事典』を参考にした。

羽床城は、本法寺の北西にある比高20mほどの独立山稜に築かれている。というわけで、本法寺を目当てにしていけばよいのだが、この寺院がナビの地図に掲載されていなくて、けっこう探し回ってしまった。

結局、城址東側にある今坂池の方が目印としては分かりやすいかもしれない。

ちなみにgooglemapだと、本丸内部が見晴らしのよい状態になっているが、夏場では腰まで来るほどのヤブだらけである・・・・。

|

|

| 南西側から遠望した羽床城址。比高20mほどの独立山稜である。 | 南側に登山道の案内がある。小学生が描いたらしいこんな可愛らしい案内板を見ると、思わず微笑んでしまう。 この先の民家に進入する手前の部分を山の方に入り込んでいく。 |

|

|

| 1郭の南側の虎口。 | 本丸内部だが・・・とにかくヤブだらけである。 |

|

|

| 2郭先端の櫓台に祭られている小さな神社。 | 2郭下の墓地脇に建てられている城址標柱。 |

柾木城の場所。

柾木城の場所。

柾木城は、府中湖に突き出した半島状の地形の上に築かれている。

台地上は廃城後、開墾されてしまったようで、現在では遺構は認められない。とは言っても、南北には谷戸が入り込み、これが天然の堀の機能を果たしていたと思われる。

西側の台地続きの部分に堀を入れれば城郭としてのまとまりが簡単に構成できる地形である。

城内を南北に区画するように道路が通っており、内部を車で通過することも可能である。

柾木城は、地元の豪族であった滝浦氏の居城であった。

天正6年(1578)当時の城主は滝浦滝浦豊後守安資で、彼は羽床城主羽床伊豆守資載の娘を妻にしていた。

勝賀城主香西伊賀守佳清も羽床氏の娘を妻としていたのだが、これを離縁してしまった。

これがもととなって羽床氏と香西氏との抗争が起こることになる。香西氏と盟を結んでいた滝浦氏も羽床氏の恨みを買い、羽床氏の軍勢が柾木城に攻め寄せてきた。

これを迎え撃った滝浦氏は、羽床伊豆守の息子忠兵衛を討ち取ったのであるが、羽床氏の逆襲を恐れた滝浦氏は、香西氏を頼って、勝賀城に落ちて行った。

|

|

| 郭内部の様子。奥に見えるのは十瓶山。 | |

羽床上城の場所。

羽床上城の場所。

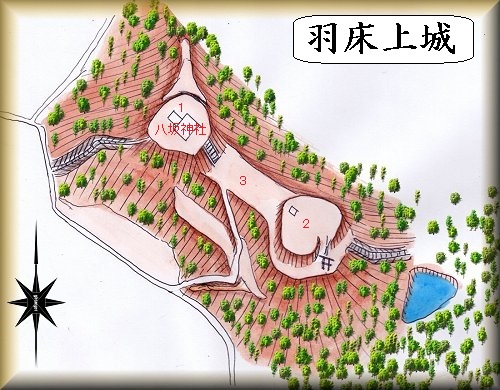

羽床上にある八坂神社が羽床上城の跡なので、この神社を目指して行くことになる。神社の下には鞍部3があり、そこまで車道が付けられているので、そこに車を停めておくことができる。

というか、途中に車を停めておけそうな場所がないので、ここまで車で進んでくるしかない、とも言える。

中央部の鞍部3を挟んで、北側と南側に2つのピーク部がある。これらすべてが郭であったものと思われる。

八坂神社の祭られている1郭の北側には尾根が延びており、これが腰曲輪状に造成されている。

また、3郭への車道の途中にも腰曲輪が造成されていた。羽床上城は、基本的には1,2,3と並列する郭と、側面部の腰曲輪によって構成された単純な構造の城館であったようだ。

羽床上城の城主は今滝五郎左衛門であったと伝えられている。

今滝氏は羽床氏の家臣であった。

|

|

| 八坂神社の西側の参道。 | 切通の通路となっている。 |

|

|

| 1郭の八坂神社。 | 1郭北側の腰曲輪。 |

|

|

| 2郭との間の鞍部。 | この鞍部まで車道が付けられている。 |

|

|

| 鞍部から見る2郭。 | 2郭の神社跡。 |

|

|

| 2郭周囲の通路。 | 八坂神社への車道入口。 |

|

|

| 西方から主郭方向を見た所。 | |

牛川城の場所。 登城道入口の場所。

牛川城の場所。 登城道入口の場所。

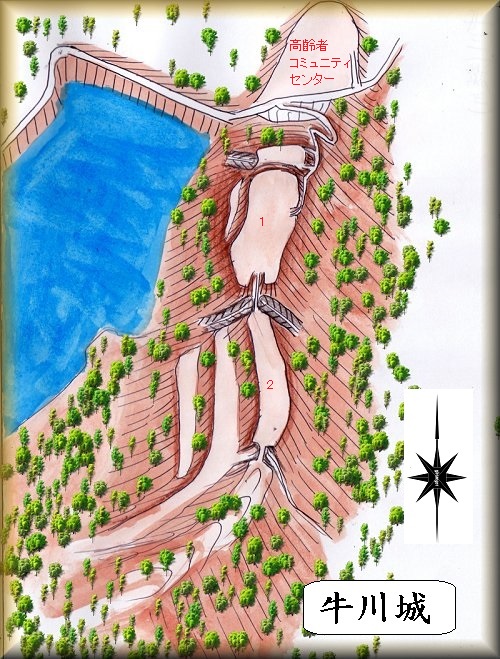

牛川の高齢者コミュニティセンターの背後にそびえる比高20mほどの山稜が牛川城の跡である。西側には池があり、これが天然の堀となっていた。

また、高齢者コミュニティセンターの建っている場所は、削られた地形であり、ここもかつては郭の跡であったと伝えられる。

高齢者コミュニティセンターの南側に道路があり、その途中から山稜に登って行く道が付けられている。その辺りは道路幅が広くなっていたので、その脇に寄せて車を停めさせていただいた。

ジグザグの登城道を登って行くと、まずは前面の腰曲輪の所にアクセスする。腰曲輪の西端は竪堀によって区画されている。

その上の坂虎口を入って行ったところが1郭である。1郭は南北に長く30mほどある。

1郭の南側に虎口が開口しており、それを出たところが堀切の底になっていた。堀切の両端は竪堀となって左右に落ちて行っている。

堀切から南側は自然地形の尾根となって延びている。その先にも土橋付きの堀切があり、そこからは登りの斜面になっている。ここまでが城域だったとみてよいだろう。

この郭の西側の下には腰曲輪が造成されている。

牛川城は、1郭、2郭、そして周辺の腰曲輪によって構成された城郭であった。

牛川城の城主は山田弥七であったと伝えられている。

山田氏は羽床氏に属した武将である。

それにしても「弥七」と聞くと、反射的に「風車の」と連想してしまうのは私だけであろうか。

|

|

| 高齢者コミュニティセンターの背後が牛川城。ここからの比高は20mほど。 | この車を停めている辺りから山道が付けられている。 |

|

|

| 城塁が見えてきた。 | 腰曲輪。 |

|

|

| 1郭への坂虎口。 | 1郭。 |

|

|

| 1郭南側の虎口。 | 虎口の先の堀切。 |

|

|

| 2郭南側の通路。 | 西側の腰曲輪。 |

|

|

| 北側の腰曲輪。 | 腰曲輪脇の竪堀。 |

|

|

| 池越しに見る牛川城。 | |

伊賀城の場所。

伊賀城の場所。

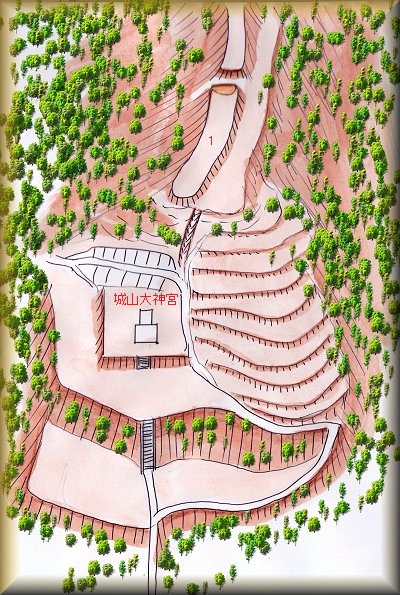

山田下にあるその名も城山大神宮が伊賀城の跡であるので、この神社を目指して行くことになる。神社境内まで車道が付けられているので、ここまで車で進入していく。というか、神社境内まで来ないと、車を停められるところがなかった。

城山大神宮の祭られているところはそこそこの面積があり、ここに城館が置かれていたのではないかと思われる。

ただし、遺構はその上の山稜部にもある。

背後の山稜を登って行くと、最初は自然地形であるが、その上は1の細尾根となっている。1の先を進んで行くと、尾根基部に堀切が掘られているのが見えてくる。

その東側の下は腰曲輪のようになっている。この部分が詰の城とも言うべき場所である。

なお、そこから神社脇や下にかけて段々畑が何段も造成されている。しかし、神社背後の山稜が自然地形のままであることからして、これらの段々畑は、すべて後世の耕作によるものであると考えられる。

基本的には山上の細長い1郭と、城山大神宮のある平場とによって構成された城館であったと思われる。

伊賀城の城主は伊賀氏である。

伊賀高光は備前の出身であったが、室町時代初期の貞治元年(1362)、細川頼之に従って、南朝方と戦った。

南朝方の細川清氏を討ち取った高光は、その功績として当地を与えられ、伊賀城を築いて城主となった。

その後も伊賀氏は、細川氏に属していた。

|

|

| 城址にある城山大神宮。 | 大神宮の背後。 |

|

|

| 1郭にあった謎のオブジェ。 | 1郭背後の堀切。 |

|

|

| 堀切。 | 東側の腰曲輪。 |

|

|

| 竪堀。 | |

後藤城の場所。 登城道入口の場所。

後藤城の場所。 登城道入口の場所。

後藤城は主基集会所の南側にそびえている比高30mほどの山稜に築かれていた。

城址の東側には綾川が流れており、南東300mほどの所には正末神社がある。

付近には、城下橋、前屋敷、蔵屋敷、門跡といった地名が残されており、後藤城を中心に居館が営まれていた様子が伺われる。

城址の東側を進んで行くと、北東部下にお地蔵様が祭られている祠がある。そこから山方向に進んで行く道が付けられており、これを進んで行くと、自然に登城道に合流することになる。

城の北側には何段もの腰曲輪が造成されていて、その間の虎口を通りながら登城道は進んで行く。

上がったところの5とその上の4がまとまった平場となっており、4の東端には5から登ってくる虎口が設定されている。

その上には2段の帯曲輪があり、そこから登って行ったところが1郭である。いずれの郭もきちんと削平されている。

1郭は東西に細長く流線型をしている。西の端には櫓台が設置されており、その脇を透って西側の小郭にアクセスするようになっている。

小郭の下には面積の広い3郭が造成されている。

後藤城は、山稜絵をしっかりと削平して多数の郭を造成した山城である。平場も虎口もしっかりとしており、かなり手間をかけて造成した様子が伺われる。

後藤城の城主は後藤氏であった。

後藤石見守資盛は、藤原家成12世の子孫で、後藤山に城を築いて城主となったことから、後藤氏を名乗るようになったと言われている。

後藤氏は羽床氏に所属して、羽床七人衆の一人としてその勇名を高からしめた。

|

|

| 南側から遠望する後藤城。ここからの比高は30mほどある。 | このお地蔵様の脇を進んで行くと登城道となる。 |

|

|

| 虎口と腰曲輪。 | 虎口。 |

|

|

| 虎口と腰曲輪が続く。 | 5郭虎口。 |

|

|

| 4郭虎口。 | 2郭の城塁と4郭。 |

|

|

| 1郭城塁。 | 1郭内部。 |

|

|

| 1郭南端の櫓台。 | 櫓台の脇の通路。 |

|

|

| 3郭。 | 1郭城塁。 |

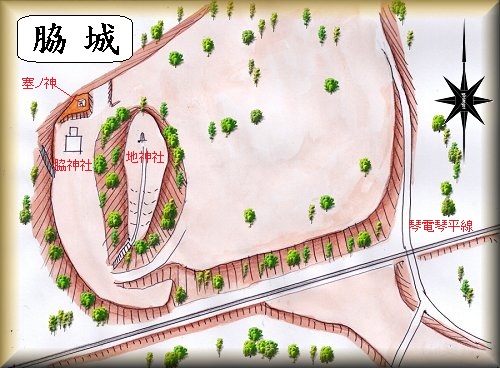

脇城の場所。

脇城の場所。

小野浦山にある脇神社や地神社のある台地が脇城の跡である。

脇神社の境内まで車で進んで行くことができるので、まずは脇神社を目指して行くとよい。車はそのまま境内に停めさせていただいた。

脇神社の社殿の背後には櫓台状の土壇があり、そこに塞ノ神が祭られている。またその北東側は堀跡のような窪みになっている。

脇神社の東側にそびえている比高15mほどの小台地が1郭と思われる箇所で、ここに地神社が祭られている。山稜の南端近くに鳥居があり、そこから地神社への参道が付けられている。

ただし、この小台地の南側半分は傾斜地形であり、上には思ったほどの面積はない。

これらの部分が脇城の主要部であったと思われる箇所であるが、地神社の東側下一帯も、台地上の地形になっている。

現在は一面の住宅地となって改変されてしまっているのだが、この辺り全体が城域であった可能性が高いのではないだろうか。

脇城の城主は脇糸目であったと伝えられている。

脇糸目は羽床氏の家臣で、羽床七人衆の1人であった。

|

|

| 琴平電鉄琴平線の線路脇の城塁。 | 脇神社。 |

|

|

| 脇神社から見る1郭城塁。 | 神社背後の土壇。上には塞ノ神の祠が祭られている。 |

|

|

| その奥の堀跡のように見える地形。 | 地神社の鳥居。 |

|

|

| 地神社の参道。 | 1郭の地神社。 |

滝宮城の場所。

滝宮城の場所。

綾川に臨む断崖の東側の縁部に祭られている滝宮神社の一帯が、滝宮城の跡である。

西側は綾川に臨む土手となっているのだが、東側はそのまま台地続きとなっている。現在は宅地化が進んでいるために遺構が消滅してしまっているようだが、本来は、東側にも城郭的な区画が存在していたはずである。

滝宮神社の東側の道路のラインが、城郭の形状を示しているのであろうか。

滝宮神社の西側には腰曲輪があり、その下には切通しの道路がある。その西側の部分に十一万観音像が祭られている。

その部分の南側に「綾川の滝」と刻まれた石碑が建てられていた。現在では滝は見られなくなってしまっているようであるが、これが「滝宮」の由来となった滝だったのであろうか。

さらにその南側には竪堀状の地形が残されていた。かつてはこの辺りに堀切が存在していたのであろう。

城の下の河原には滝宮公園があり厳島神社が祭られている。川沿いの清々しい場所で、この公園でのんびりと過ごしてみるのもよいかもしれない。

滝宮城の城主は滝宮氏であった。

滝宮弥十郎は、香西・羽床両家の騒乱にあたって、新名内膳亮と共に羽床氏に加担した。

天正7年(1579)、羽床氏が長宗我部氏の軍門に降ると、滝宮氏も長宗我部氏の配下となった。

以後、長宗我部氏に従って、讃岐各地を転戦した。

|

|

| 滝宮神社の入口。 | 滝宮神社。 |

|

|

| 腰曲輪。 | 切通し通路。 |

|

|

| 綾川の滝の碑。 | 綾川沿いの滝宮公園。 |

|

|

| 堀跡。 | |

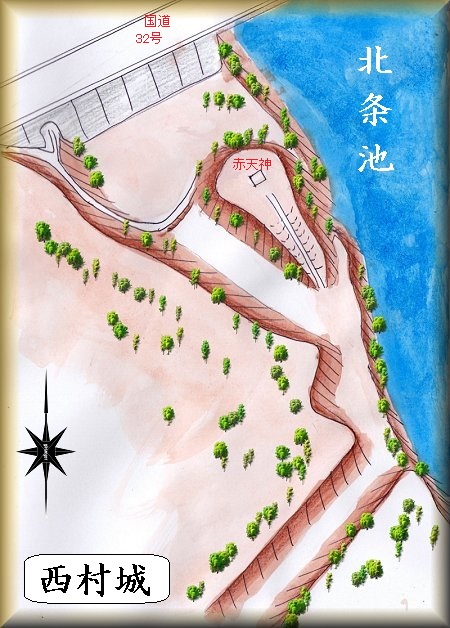

西村城の場所。

西村城の場所。

北条池のすぐ西側で、国道32号線の下に、赤天神社の祭られている小丘陵がある。ここが西村城の跡である。

国道32号線から神社の北側に向かって道路が付けられているので、これを進んで行った。しかし、そのまま神社の境内に到達することはできず、北側の下の車道にそのまま駐車するしかなかった。ここは神社の本来の参道ではないらしい。

実際の神社の参道は、神社の南側の台地上から降りてくる道であったようだが、この道がどこから続いているのかは今回は確認していない。

赤天神のある場所が1郭であり、南西側の台地との間は幅20mほどの大規模な堀となっている。もっとも、この程度の城で、これほどの堀を掘るとは考えられず、もともとあった谷戸部を成形したものであろう。

1郭は狭隘な地形であり、たいした人数を籠めておくこともできない。砦にしても小規模に過ぎるように感じる。

あるいは南西側の台地の一部も、城域として取り込んでいたのかもしれない。

西村城は、柾木城主の滝宮豊後守の支城であったという。

滝宮城主であった滝宮弥十郎が守っていたとも伝えられている。

|

|

| 1郭城塁。 | 堀。幅が広く、天然の谷戸部を利用したものであろう。 |

|

|

| 堀。 | 赤天神への通路。 |

|

|

| 赤天神社。 | |