福井県若狭町

*参考資料 『日本城郭体系』 『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)

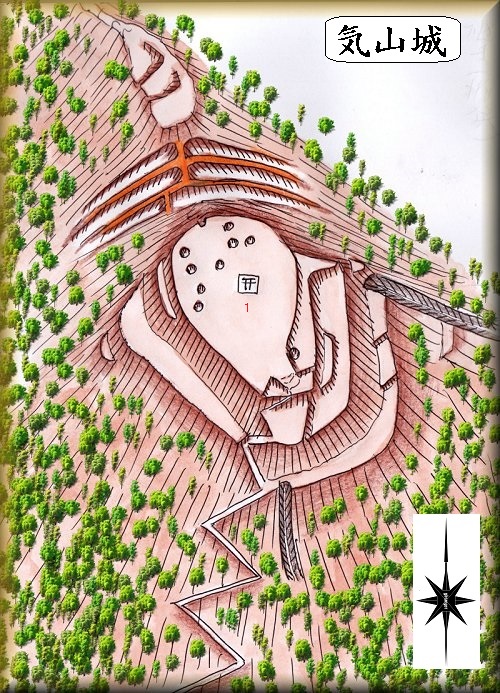

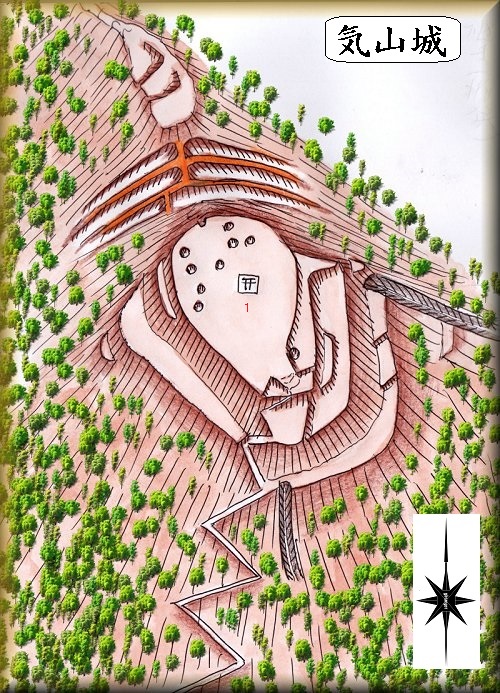

気山城(一宮城・若狭町気山)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

気山城の場所。 入口の場所。

気山城は、気山駅の南西500mほどのところにある比高90mほどの目立った山稜に築かれている。

急峻な山稜であるが、山頂には愛宕神社が祭られているため参道が付けられている。上記の場所が参道入口となっており、獣除けの柵を開けて入って行く。後はジグザグの山道を登って行けば、山頂まで到達することができる。

山頂近くなってくると、参道の脇から腰曲輪が2段延びているのが見えてくる。それらを越えて登った所に一段低く馬出状の小郭があり、その上が山頂の1郭となっている。

1郭は神社の境内でもあり、きちんと削平されているが、長軸30mほどであり、それほど大きなものではない。

神社の背後には多数の穴が掘られていた。これは後世の改変なのであろうか。

1郭の北側下には三重の堀切があり、その先の尾根との間を分断してはいるが、それほど規模の大きなものではなく、防御性が高いものであるとは言えない。堀切の間は土橋によって接続されている。

東側の側面部には竪堀が掘られていた。

豪族の居城としては小規模な印象を受ける城である。ここはあくまでも緊急時の避難所であり、城主の居館は山麓に営まれていたものであろう。

気山城は天文年間に一宮壱岐守賢成が居城としていたと伝えられている。

永禄元年(1558)、武田信豊・義統父子の対立によって、前川・気山・前川口で合戦が行われており、この合戦に気山城が関係している可能性がある。

また、永禄11年(1568)、気山城には熊谷氏がいたが、朝倉氏の攻撃によって落城したともいう。

|

|

| 東方から。目立った山稜である。 |

柵を開けて参道に入って行く。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

1郭の愛宕神社。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

三重堀切。 |

|

|

| 三重堀切。 |

三重堀切。 |

|

|

| 三重堀切。 |

竪堀。 |

|

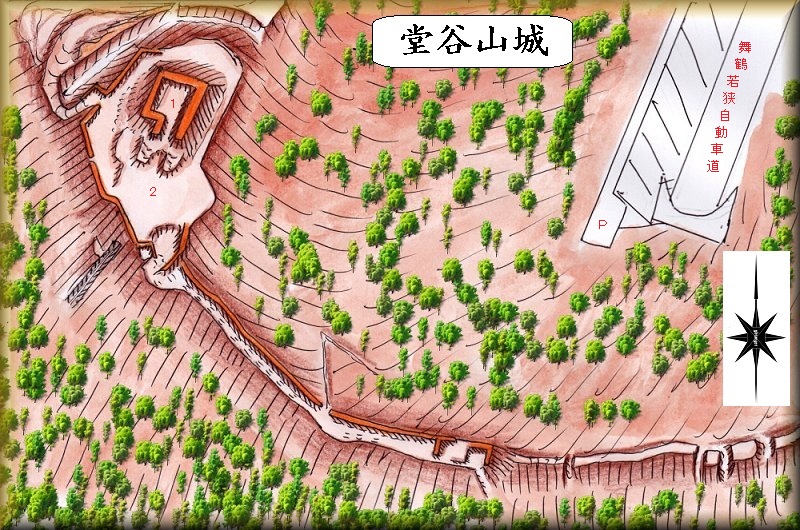

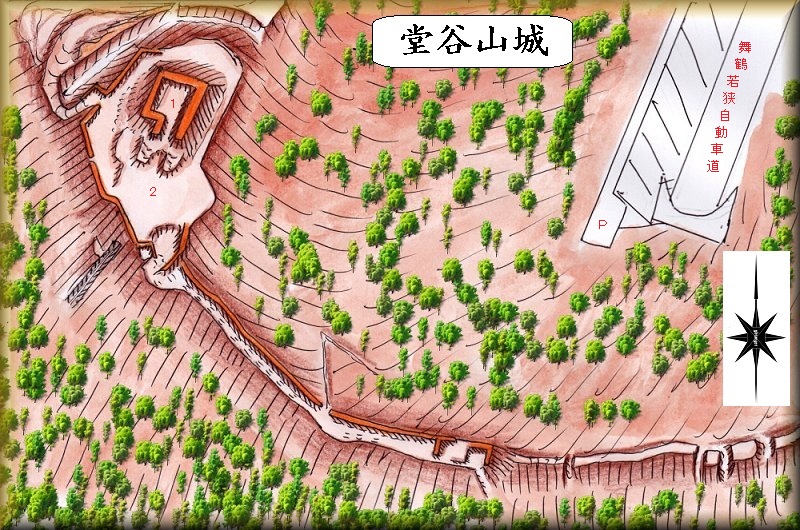

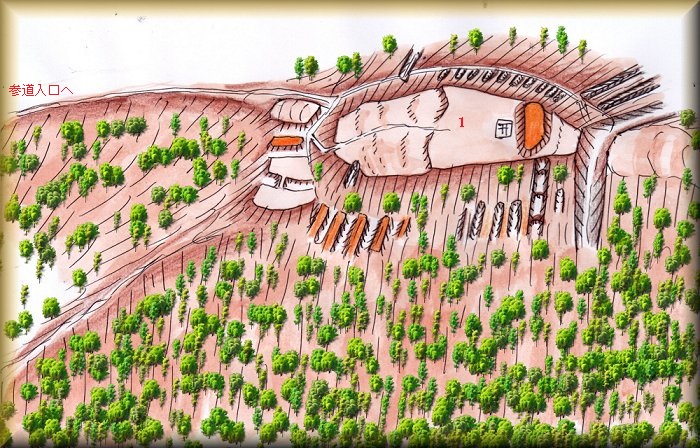

堂谷山城(若狭町生倉)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

堂谷山城の場所。 中腹の駐車スペース。

堂谷山城は、舞鶴若狭自動車道のトンネルの上にそびえる比高120mほどの山稜に築かれている。すぐ南側は三方湖に面しており、湖上を監視できる位置にある。

高速道路に沿って登って行った所に駐車スペースがあり、そこまで車で進んで行くことができる。そこに車を停めて城内に登って行こうと考えたのだが・・・・。

山稜との間には獣除けの網が巡らされている。開口部を探してみたのだが、まったく見つからない。これでは内部に入って行くことができない。

というわけで登城を断念するしかなかったため、内部探索ができていない。鳥瞰図は上記の書に基づいて描いてみたものである。

山頂部の、土塁を巡らせた1が主郭であるが、規模は小さいようである。その周囲に堀や土塁を侍らせた2郭があり、この2つの郭が中心である。

特徴的なのは、主郭部から延びる山稜に土塁を長く構築しており、その先に枡形状の構造物を配し、先端近くには小規模な堀切を入れているということである。

堂谷城の歴史について、詳しいことは分かっていない。その形状からして、織豊期の丹羽氏による陣城説などがあるが、確定したものはない。

|

|

| 駐車スペース。 |

網が巡らされており、開口部がない。 |

|

|

| 網の向こうへ行けない・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

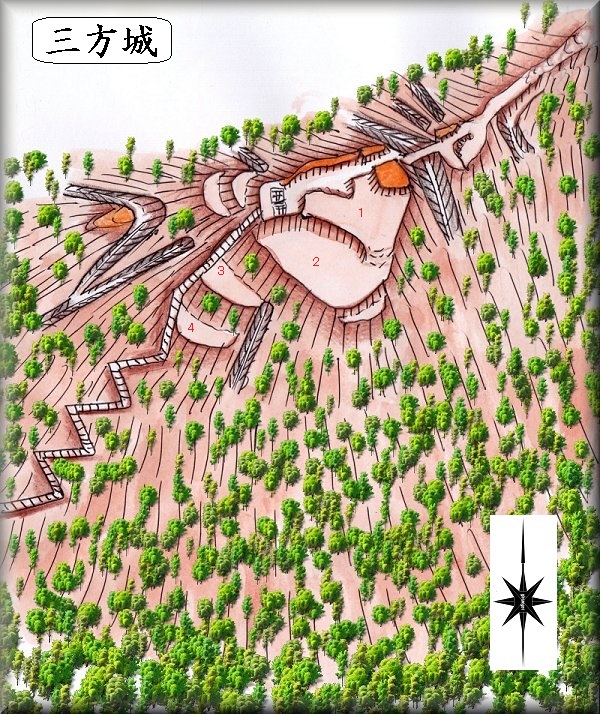

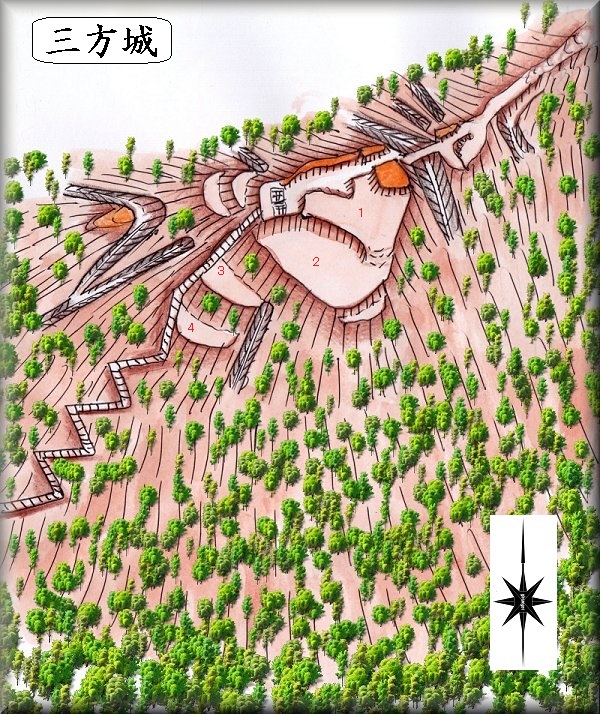

三方(みかた)城(若狭町三方)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

三方城の場所。 城内の神社への入口。

三方城は臥竜院の東方にそびえている比高80mほどの山稜に築かれている。

臥竜院の奥には熊野八幡神社が鎮座しているのだが、城はそのさらに奥にある。赤い稲荷神社の上である。

臥竜院の御住職に伺ってみたところ、城のあることはご存じで、時々訪ねてくる人もいるとのことであった。

「城は、熊野神社の奥の赤い神社の脇の所から登って行けるのだが、道はないので気を付けてください」とのことであったので、「気を付けて行ってきます」といって進んで行く。

赤い小さな神社の東側に回り込んで行くと、石段が付けられている。道はない、とのことであったが、実際には城址まで石段が付けられていた。後で分かったのだが、城址にも小さな神社が2基祭られており、その参道として整備されたものなのであろう。

石段を進んで行くと、途中に4,3といった郭が見えてくる。また西側の山稜には竪堀や堀切などが構築されていた。

そうして登って行ったところが1郭で、そこに2つの小さな神社があった。神社のあるところはあまり面積がなく、その上の1と、その下の2とが実際の郭スペースとなっている。

神社から東側に道が付けられており、切通しを抜けたところに土橋と堀切とが構築されていた。その先にも堀状の構造物が見られ、小規模な郭も見られるが、山稜側との間に区画がなく、郭と断定しづらいものである。

切通し虎口の脇には櫓台のような土壇がある。

三方城は小規模な山城であったようである。

三方城は三方氏によって築かれた城であると伝えられているが、三方氏の後に当地域を支配した熊谷氏による築城説もある。

|

|

| 稲荷神社の入口。 |

1郭へと続く石段。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭。2基の祠がある。 |

切り通し。 |

|

|

| 土橋。 |

堀切。 |

|

|

| 横堀。 |

堀切。 |

|

|

| 土橋。 |

竪堀。 |

|

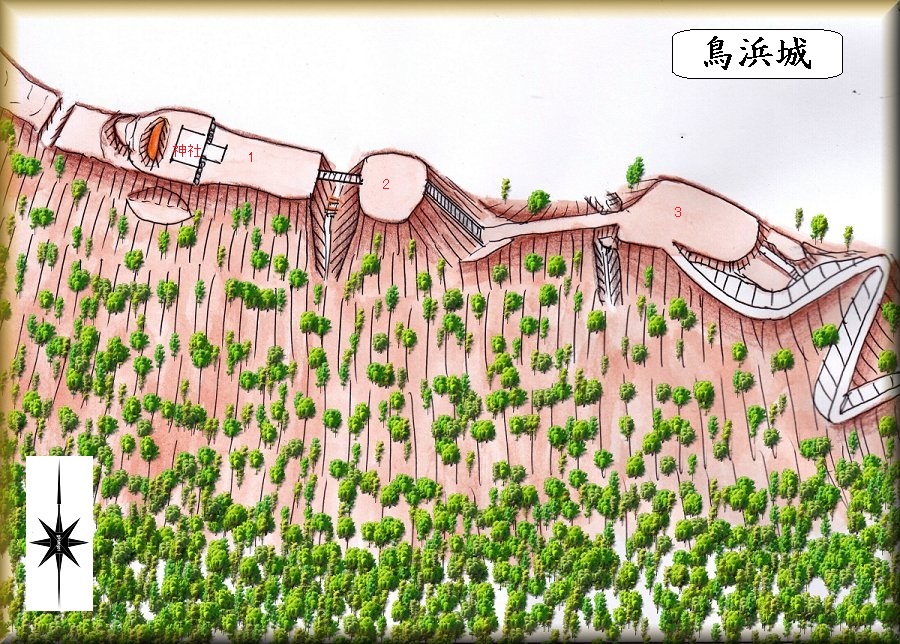

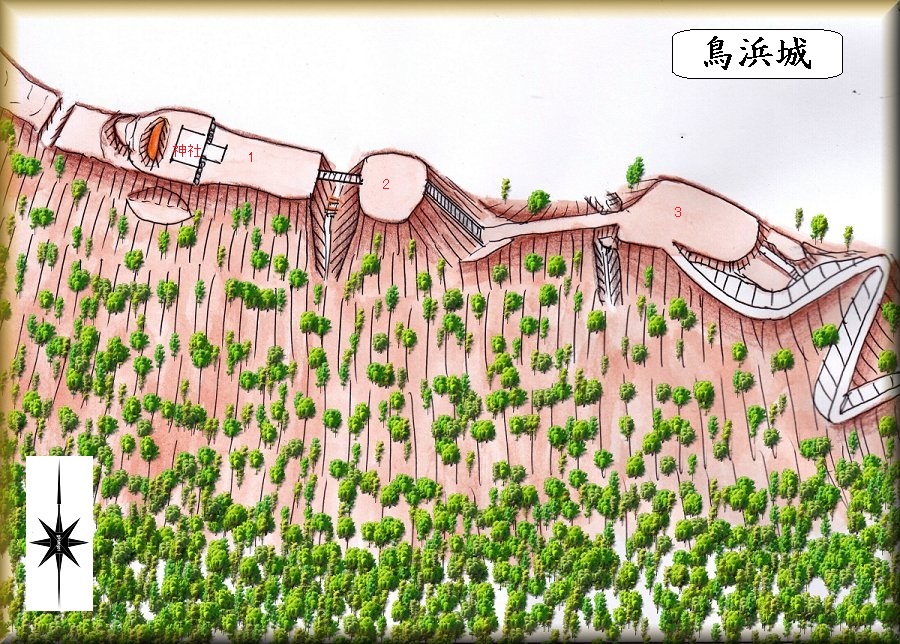

鳥浜城(若狭町鳥浜)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

鳥浜城の場所。 山麓の愛宕神社の場所。

鳥浜城は、三方湖にそそぐ「はす川」(「はす」の字はパソコンでは変換できなかった、魚遍に時という漢字)の西岸にそびえる比高50mほどの山稜に築かれている。

山麓近くに愛宕神社が祭られており、そこまで車で登って行くことが可能である。車は愛宕神社の境内に停めさせていただいた。

愛宕神社のある部分は居館跡のような場所であったかもしれない。

愛宕神社から背後には林道が付けられているが、ここは車両進入禁止となっていた。これを歩いて登って行くと3の郭に到達した。

3郭は土橋状の尾根で2郭と接続しており、手前に堀切の痕跡が見られた。

土橋状の部分を進んで行くと石段があり、それを登った所が2郭。

2郭と1郭との間には堀切が掘られており、ここに橋がかけられていた。

橋を渡った先にも神社があり、ここが1郭の跡である。神社の背後には小規模な堀切があって、城域は終わる。

鳥浜城は山稜の先端部を加工して3つの郭を造成した山城であった。

鳥浜城の城主は国衆の入江左京であったと伝えられている。。

|

|

| 東方から。 |

山麓の愛宕神社。ここまで車で来られる。 |

|

|

| 3郭に続く林道。 |

3郭。 |

|

|

| 2郭に続く尾根。 |

2郭の石段。 |

|

|

| 1郭の堀切に架かる橋。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭背後の堀切。 |

堀切。 |

|

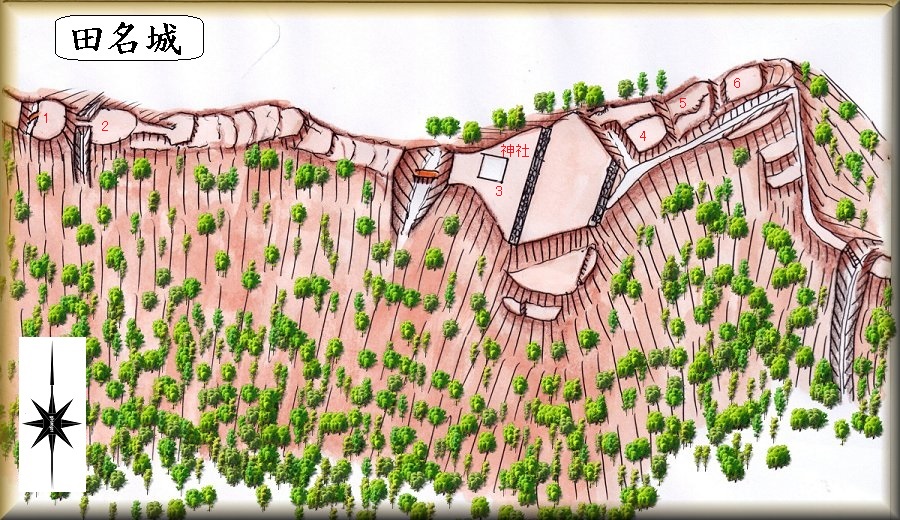

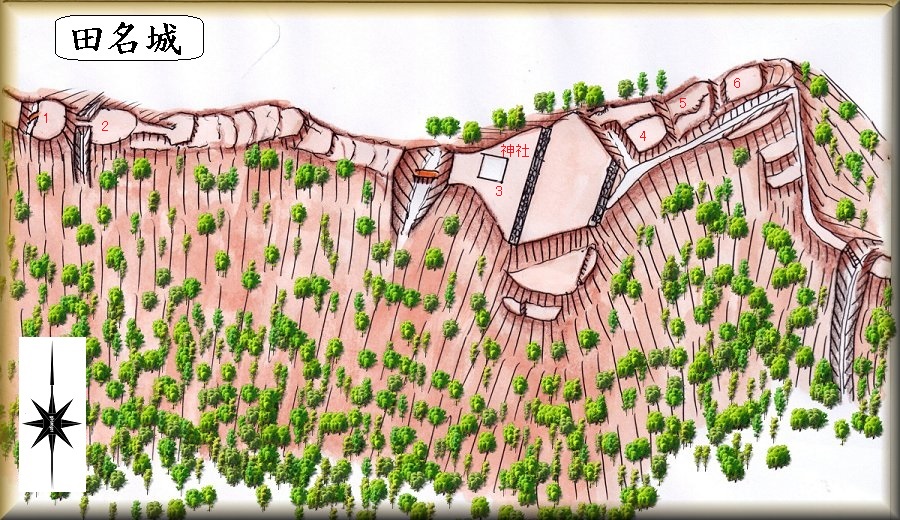

田名城(若狭町田名)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

田名城の場所。 城内への入口の場所。

安養寺の背後の比高50mほどの山稜が田名城の跡である。

安養寺の前に集会所があり、車はそこに停めさせていただいた。

安養寺の脇から奥に進んで行くと、山の入口に獣除けの柵の開口部があった。これを開けて進んで行く。

獣除けの柵の開け方というのは場所によってそれぞれで、開け方に戸惑ってしまうこともあるのだが、この柵は、ハンドルを回すことで簡単に開けられるようになっていた。このシステムは初めてであったが、開け閉めしやすくてちょっとうれしくなってしまった。

山稜を進んで行くと鳥居が見えてくる。どうやら城内には神社が祭られているらしい。山稜は長く延びている。

その先に堀切が見えてきた。ここからが城域内である。堀の両端は竪堀となって落ちている。特に左側の竪堀が大きい。

そこから山稜を登って行く途中に2段の削平地が見られた。その上で登城道は西側に折れ、切通しの通路を進んで行く。

その北側の上には4,5,6といった郭が造成されているが、いずれも小規模なものであり、堀などの造作も小さい。

4の先に堀があり、その上が神社境内となっている3郭である。3郭が城内で最も広い郭で、主郭に当たる部分であったと思われる。

神社の背後には大堀切があり、中央に土橋が付けられている。

その奥には傾斜した地形が続き、所々に浅い切岸状の地形が見られるが、それほど明瞭なものではない。

その先に堀で区画された1、2郭が見られるが、いずれも造作は甘い。最高所にあることでここを1,2郭としたが、主郭と呼べるような規模ではなく、山稜側に築かれた出丸のようなものであろう。

神社の建設で改変もされているようだが、最も広く削平もきちんとしている3郭を中心とした山城であったと思われる。

田名城の城主等、歴史については未詳であるが、ここから熊谷氏の大倉見城が見えることから、大倉見城の支城であったという説がある。

|

|

| 南東側から。 |

安養寺の奥から柵を開けて入って行く。 |

|

|

| 最初の堀切。 |

竪堀。 |

|

|

| 6郭下の切通し。 |

5郭の堀切。 |

|

|

| 3郭の石段。 |

3郭の神社。 |

|

|

| 背後の堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切と城塁。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭背後の堀切。 |

竪堀。 |

|

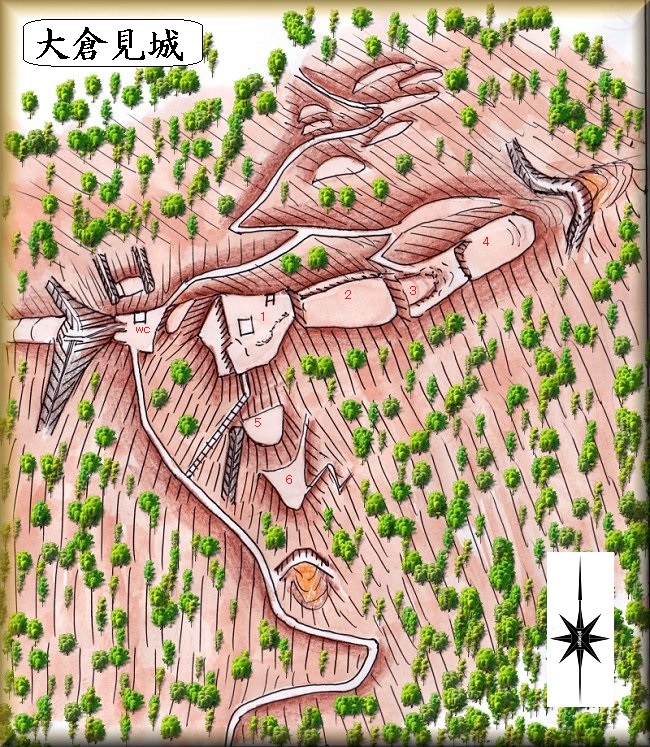

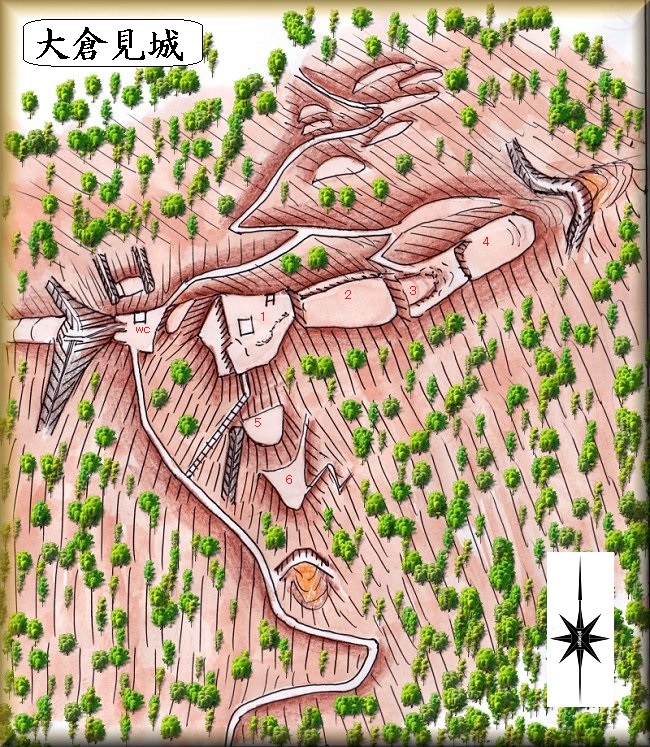

大倉見(おぐらみ)城・井崎砦(若狭町井崎)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

大倉見城の場所。 井崎砦の場所。 登城道入口。

大倉見城は、十村駅の北西にそびえている比高250mほどの山稜に築かれている。城までは登城道が整備されており、その入口は南東下の上記の場所である。

入り口脇には城の案内板が立てられており、そこが登城口であることはすぐに分かる。下の道路には路肩が広くなっているところがあったので、車は脇に寄せて停めさせていただいた。

そこから柵を開けて中に入って行く。そこから城内までは林道が付けられていた。この林道、軽トラならば城内まで進んで行くこともできそうな道であった。

ただし普通車はやめておいた方がよい。とはいえ、半分くらいのところまでは普通車でも走れそうな道ではあったが・・・・素直に歩いて行くのが無難である。

林道を進んで行くことになるので、傾斜はそれほど急ではないが、歩く距離はけっこうある。城に到達するまで30分ほどは見ておいた方がよいであろう。

そうして林道を進んで行くうちに、1郭に登る階段が見えてきた。ここから階段を登って行けば直接1郭に上がることができるが、そのまま林道の終点まで進んで行くと、WCが設置された郭の所に到達する。

WCのある郭から西方が尾根続きになっており、ここに堀切と虎口が設置されていた。

そこから東側に道を降って、さらに登った所に腰曲輪がある。その上が4郭である。4郭の先端部下には堀切が掘られている。

後は山稜に沿って、4,3,2,1といった郭が形成されている。

1郭が最高所で、ここに案内板が設置されており、東屋が置かれ休憩できるようになっていた。

大倉見城は、それほど大規模な城ではないが、かなりの高所にあり、要害であると言っていい。この城を攻める苦労は並大抵ではなかったことであろう。

大倉見城は、永享12年(1440)の武田氏の若狭入封に従って、三方郡に入部した熊谷氏によって築かれたと伝えられている。

熊谷氏は当初は三方城を居城としていたが、この城を築いて移ってきた。

『国吉城籠城記』によると、永禄9年、朝倉氏は国吉城を攻めるために若狭に侵攻してきたが、大倉見城は「山高き故上がらず」といい、山上の大倉見城までは攻めなかった。ただし、周辺の支城などは攻め落とされてしまったという。

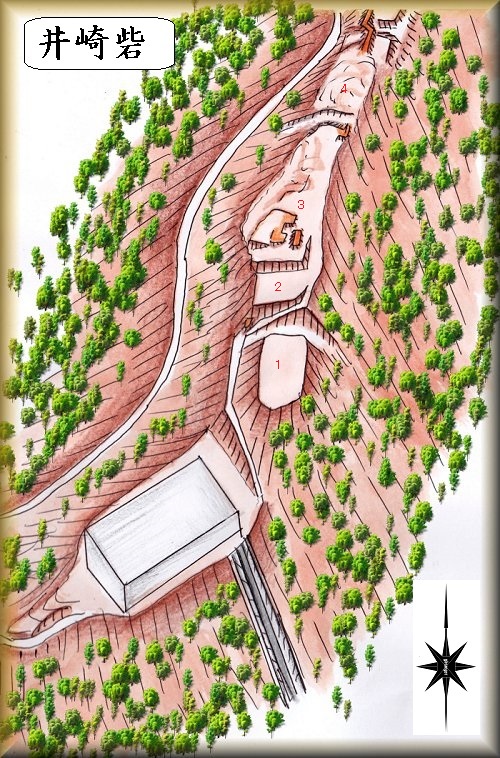

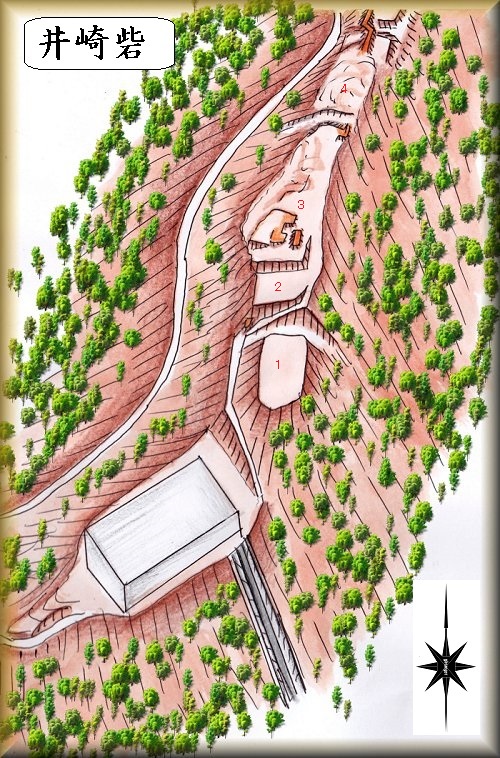

井崎砦は、大倉見城の登城道の山麓近くの部分にある。比高30mほどの地点である。

井崎砦は、大倉見城の登城道の山麓近くの部分にある。比高30mほどの地点である。

この登城道が城内を通るのではないかと思っていたのだが、登城道よりも上に位置していたため、行きは通り過ぎてしまった。

というわけで、大倉見城を見た後の帰り道に立ち寄ってみることにした。登城道の途中の上の山稜が近くなっているところから取り付いてみた。

その辺りでは、下から見ても何となく浅い堀があるように見えていたのだが、実際そこは堀の跡であったようだ。4郭の北側部分である。そこには折れを伴なった土橋も設置されていた。

4の南側にも堀があるが浅いものである。

その先の3は自然地形のようであるが、先端近くに土壇のような構造物が見られる。城の遺構なのかよく分からないものである。

その下に2があり、堀切によって区画された1郭がある。この辺りは明確に城郭遺構として捉えらえるものとなっている。

その下には水力発電所のような施設があった。かなり規模の大きな施設なので、ここに郭があったとしても削られてしまっていると思われる。というわけで、1郭よりも下の部分が、どのようであったのか、知るすべはなくなってしまっている。

井崎砦は小規模な施設ではあるが、大倉見城の入口を監視するための機能を有していた番所のようなものだったのではないかと思われる。

|

|

| 登城口付近からの遠望。大倉見城まで、かなり長く尾根を歩いて行くことになる。 |

柵を開けて入る。 |

|

|

| 延々と歩いて1郭下のWCまで到着した。 |

西側の堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭下の郭。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

竪堀。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 4郭。 |

3郭。 |

|

|

| 1郭からの眺望。 |

1郭。 |

|

|

| 5郭。 |

竪堀。 |

|

|

| ここからは、山麓近くにある井崎砦。登城道の途中から上の尾根によじ登って行く。 |

浅い堀。 |

|

|

| 1郭の堀。 |

1郭。 |

|

|

| 2郭。 |

堀切。 |

|

|

| 水力発電施設のような建物。 |

下に向かって大きなパイプが接続している。 |

|

能登野城(若狭町上野)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

能登野城の場所。

能登野城は、能登野地区の東方にそびえる比高20mほどの山稜に築かれている。南側には八幡川が流れており、西側は作業所となって、斜面の一部が削られた地形になっているようである。

その作業所まで道が付けられている。ということでそれを進んで行ったのだが・・・・途中に柵がある。獣除けの柵というよりは、関係者以外の立ち入りを禁止している柵のように思われた。

無断で立ち入っていいのか分からず、トラブルを避けるために、ここから先に進むのはやめておいた。

北側の山稜から川沿いに行けないかとも考えたのだが、こちらには進めそうな道はなかった。

ということで今回は登城を断念した。鳥瞰図は上記の書の図に基づいて作成してみたものである。

1郭と2郭とによって構成された2段構造の城郭であったようである。1郭の背後は大堀切で遮断し、2郭の北側には3本の堀切を入れている。

2郭西側下の山麓近くには横堀を配置している。

コンパクトにまとまった城である。

能登野城は、若狭武田氏家臣の市川修理亮の居城であったと伝えられている。

若狭なのに能登とは不思議な感じがするが、能登守を名乗った人物が城主であった時代があるのかもしれない。

弘治2年(1556)の「明通寺鐘鋳勧進算用状」には「弐百文 市川修理亮殿」と記載されているとのことで、市川氏がこの地の豪族として存在していたことが確認できる。

|

|

| 城に続く道なのだが、無断立入禁止のような雰囲気がある。 |

遠望。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

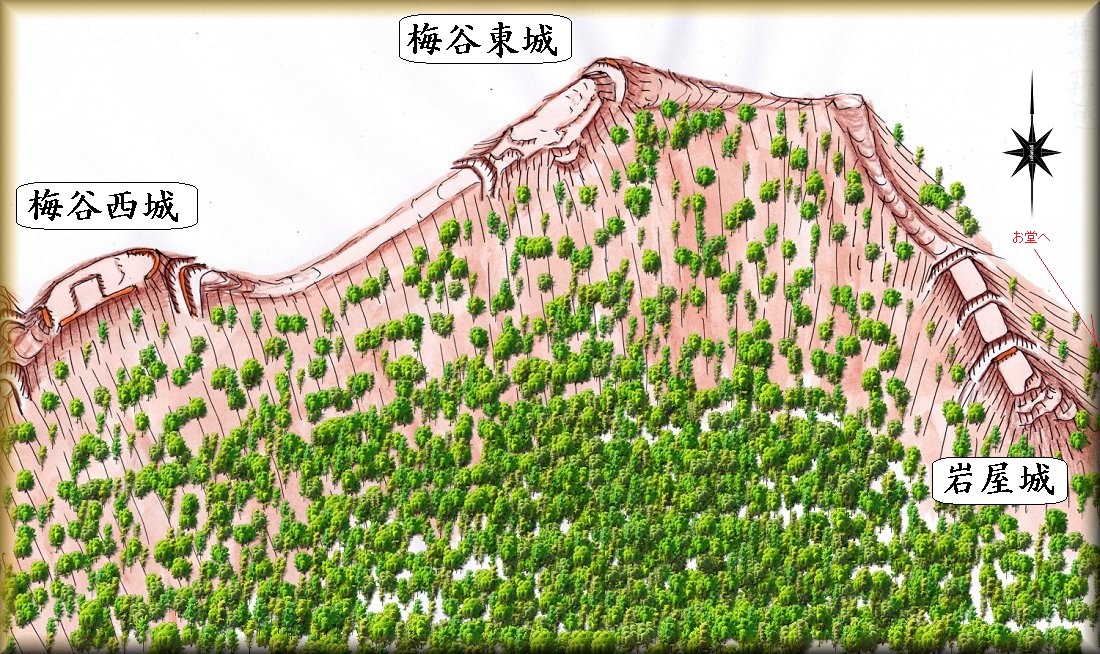

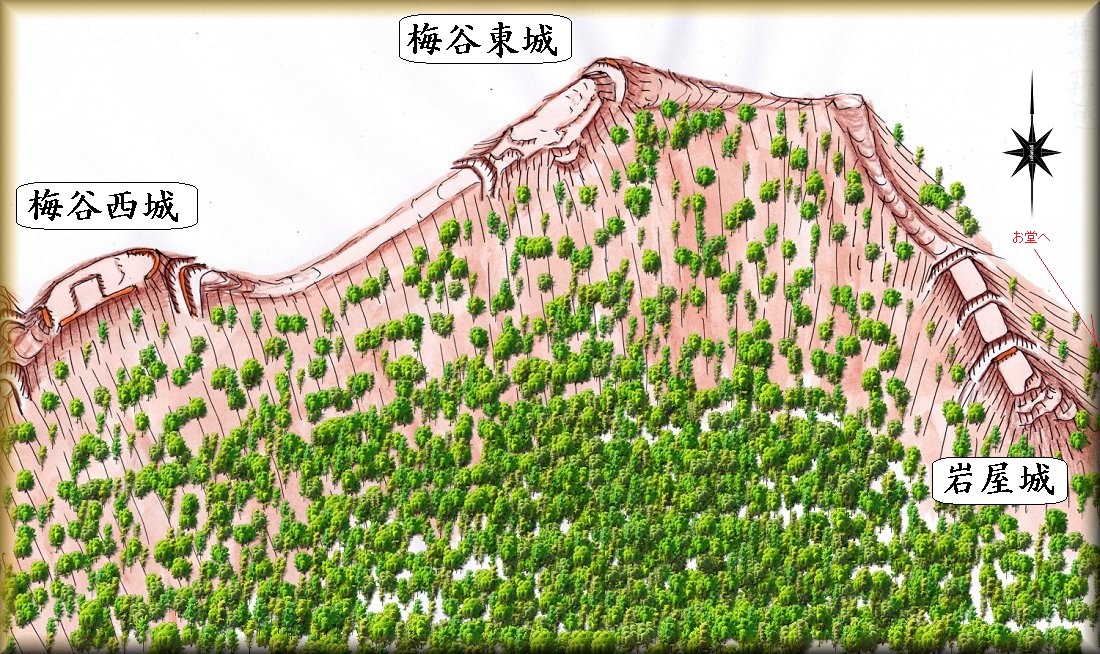

岩屋城・梅谷城(若狭町岩屋)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

岩屋城の登り口のお堂の場所。 岩屋城の場所。

梅谷東城の場所。 梅谷西城の場所。

これらの城は、円成寺の背後にそびえる比高160mほどの山稜に築かれている。

それぞれの山麓からの比高は、岩屋城が90m、梅谷東城が140m、梅谷西城が160mといったところで、尾根続きに3つの城を歩くことができる。

車は円成寺の入口辺りの空き地に停めさせていただいた。

城への入口は上記の場所で、お堂の南側の脇に獣除けの柵の開口部がある。これを開けて進んで行く。

明確な道はないが、ヤブもないので尾根に沿ってそのまま登って行く。すると比高70mほどの所に建てられているお堂の所に出た。整備された道もないのに、こんなところにお堂が祭られているとは意外なことである。

お堂の脇からさらに登って行くと、いくつから平場が見え、その先に切岸がある。これが岩屋城である。

岩屋城は堀切によって区画された3つの郭によって構成されている。先端部が主郭で、この郭にのみ土塁が盛られている。

岩屋城から北側に尾根を登って行く。するとピーク部が見えてくるが、これは城ではない。

そこからさらに西側に尾根を登って行くと、城塁が見えてきた。これが梅谷東城である。

東側下が腰曲輪になっており、一部は堀切のようにも見える。

梅谷東城は削平が甘い。南側に腰曲輪のようなものがあるが明瞭ではない。

西方の尾根続きの部分に堀切を入れて区画していて、ここで城域は終わる。

東城から西方にかけては比較的平坦な尾根が続いている。それを進んで行った先に山稜が見えてくる。

山稜の入口は二重の堀切となっている。この部分は木が生えていないため、形状が明瞭である。

それを登った所が梅谷西城の郭内部である。東側の縁部分には低い土塁が盛られている。

郭は東西に長く、中央部が土壇のように一段高くなっている。ここに何らかの施設が建てられていたのであろうか。

西側の先端部には土塁が盛られ、その下に堀切が掘られていた。城域はここまでである。

この山稜には3つの城が築かれているが、いずれも規模は小さい。緊急時の避難所といった程度のものであったと考えられる。

|

|

| 北東側から遠望する岩谷城。 |

中腹のお堂。この上が岩屋城。 |

|

|

| 岩屋城の腰曲輪。 |

土塁。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。ここから尾根を登って梅谷東城を目指す。 |

|

|

| 梅谷東城へ到着。最初に見えてくる堀切。 |

郭。 |

|

|

| 西側の堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 尾根伝いに進んで行って梅谷西城へ。二重堀切が見えてくる。 |

二重堀切。 |

|

|

| 二重堀切。 |

二重堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

郭と土塁。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

二重堀切。 |

岩屋城の歴史についてはよく分かっていないが、貫所左衛門の城であったという説や、永井左近が城主だったという説がある。

梅谷城の城主は、貫所左衛門であったという説と、久村信濃守であったとする説などがある。

貫所左衛門という名前が両方の城主として挙げられている。

いずれにせよ、これらの3城は関連し合った一連の城であったと思われるので、城主は同一の勢力であったものだと思われる。 |

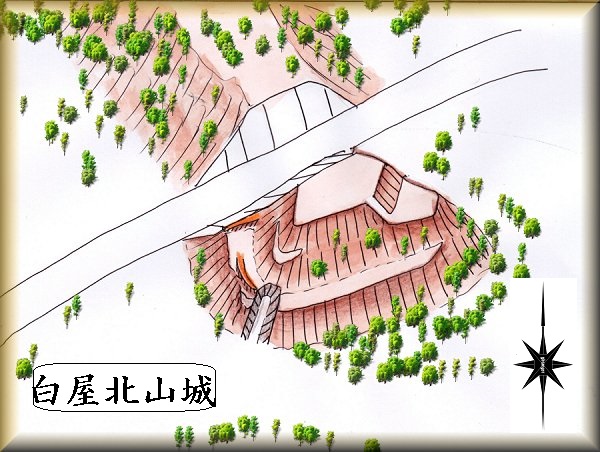

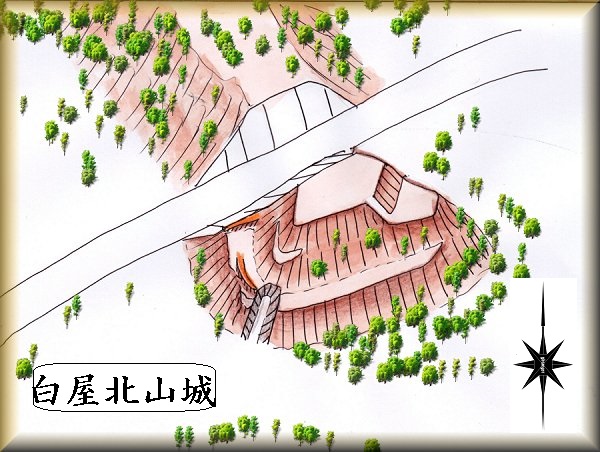

白屋北山城(若狭町白屋)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

城屋北山城の場所。

梅谷城のある山稜から南東に延びた尾根の先端部に白屋北山城は築かれている。比高20mほどの低い山稜である。

北側は新しい車道によって削られている。したがって、城の何割かは消滅してしまっている可能性がある。

路肩の広そうなところに寄せて車を停めて、アクセスする。比高20mほどであるからすぐに登ることはできる。

山頂部が1郭であるが、狭隘な地形である。そこから東側に一段低く小郭があり、西側下から南側にかけては腰曲輪が設置されている。

腰曲輪には土塁が見られ、南端部には竪堀がある。

白屋北山城は小規模な城郭である。街道を抑えるための番所といった程度のものであったろうか。

白屋北山城の城主等については不明である。

|

|

| 北側の切通し。 |

城塁。 |

|

|

| 腰曲輪と土塁。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 1郭。 |

切通し。 |

|

安賀里城(若狭町安賀里)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

安賀里城の場所。 諦應寺脇の石仏像の辺りから取り付いてみた。

諦應寺の北東側にそびえる比高80mほどの山稜が安賀里城の跡である。

城内には神社が祭られており、そこへの参道が付けられている。今回、その入口は確認していないが、北西側の尾根下辺りに入口があるのだろうと思われる。

私は地形図を見ていて、諦應寺の辺りから上の尾根に取り付いた方が早そうだと考えたので、そこから行ってみることにした、諦應寺からなら城内まで比高40m程度である。

車は諦應寺の駐車場に停めさせていただいた。

駐車場の北側の上に石仏がたくさん並んでいる場所がある。その辺りから尾根に登って行った。後は尾根をひたすら東側に登って行く。尾根はけっこうなヤブなのであるが、人一人が歩けるだけのスペースはあった。

途中に獣除けの柵があるので、それを開けて進んで行く。

やがて城塁が見えてくる。この辺りはヤブがないので、郭や城塁の形状がよく見えていた。

下には土橋で接続された郭も見られたのだが、これは馬出のようなものであったろうか。

側面部には畝状竪堀が構築されている。

この上の平場が1郭である。西側はやや傾斜した地形になっている。まとまった郭は1郭だけで、単郭城郭というべき城である。

東側に神社が祭られており、その背後には土塁が盛られている。土塁のすぐ下が堀切になっているわけではなく、小郭を置いてその先に尾根筋を分断する堀切が掘られている。

1郭の周囲には多数の竪堀が掘られているが、規模は小さなものである。

安賀里城は小規模な城であるが、竪堀を多数構築しているという点では技巧的な城郭であるとも見られる。

|

|

| 石仏が祭られている所から尾根に取り付いた。 |

1郭城塁と堀切。 |

|

|

| 竪堀。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 1郭の神社。 |

1郭の神社。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 土塁と竪堀。 |

城塁。 |

安賀里城は「粟屋式部丞出城」と伝えられているので、粟屋式部が城主であった山内城の支城という位置づけになるであろう。

ただし、具体的な城主名は分かっていない。 |

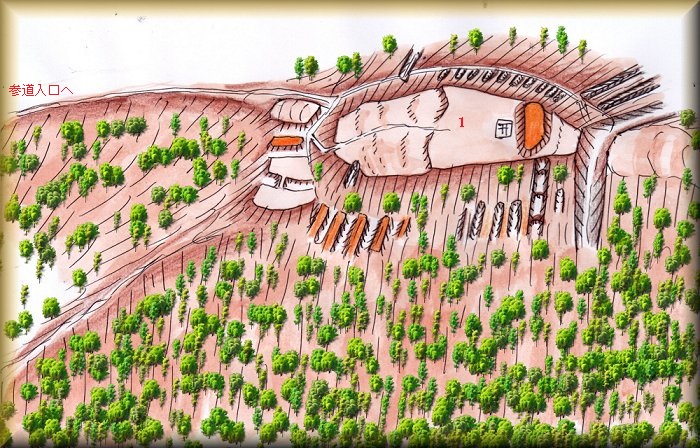

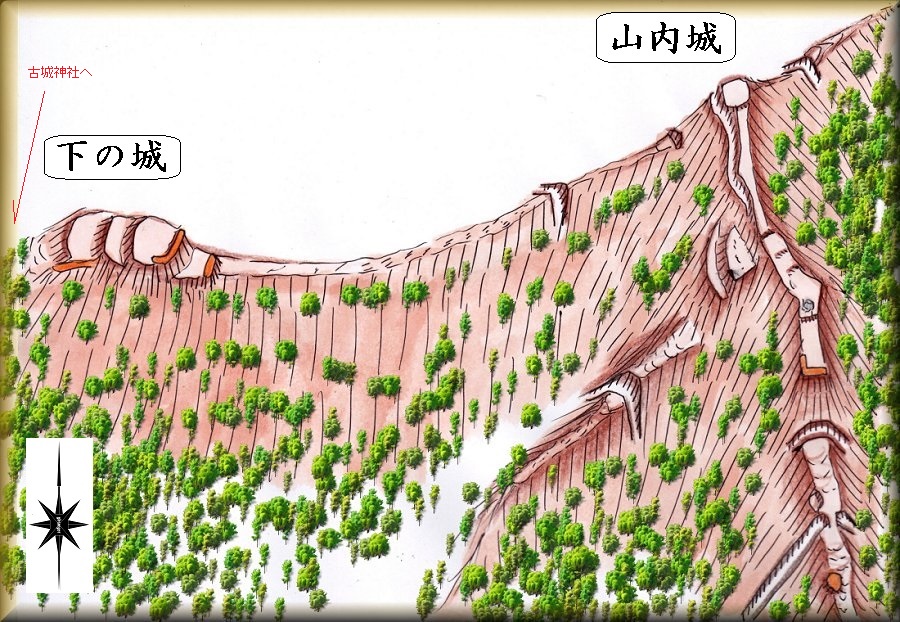

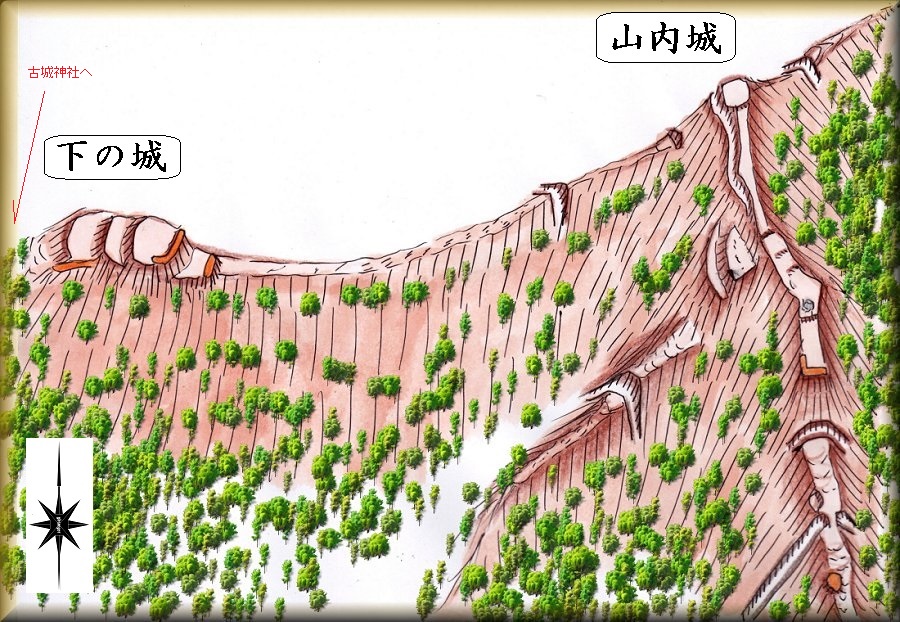

山内城(若狭町山内)

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

山内城の場所。 山内下の城の場所。 古城神社。

山内地区で鳥羽川の東側にそびえる比高160mほどの山稜が山内城の跡である。

その北西側先端部下には、その名も古城神社という名前の神社がある。この名称からも分かる通り、山内城は城としてしっかり認識されているようである。

古城神社まで車で上がれるようになっているので、車は境内に停めて置くことが可能である。そこから山稜に取り付いて登って行く。

比高70mほど登って行ったところが下の城である。下の城は3段ほどの削平地によって形成された小規模な城郭である。

東側の切岸下には土塁が盛られ、幅広の堀切状になっている。ここからさらに比高70mほど登って行ったところが上の城である。

しかし、若狭の山城にしては珍しく、この山はヤブが多い。下の城に来るまでも、朝露でぐっしょり濡れてしまった。

ここから上の城まではさらにヤブがひどそうである。今回は登城はここまでにすることにした。上の城については、上記の書の図に頼って描いてみたものである。

上の城は南北に長い山稜を利用したもので、北端に櫓台状の主郭を置き、南側は堀切によって区画している。

三方向に延びる尾根にもそれぞれ堀切を入れて分断を図っている。

細尾根を利用した山城である。

山内城の城主は、若狭武田氏の家臣の粟屋式部丞であったと伝えられている。

|

|

| 北側からの遠望。下の城と上の城のピーク部が分かる。 |

古城神社。 |

|

|

| 神社背後の土手。この脇から登って行く。 |

下の城の城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

郭。 |

|

|

| 堀切。 |

城塁。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。 井崎砦は、大倉見城の登城道の山麓近くの部分にある。比高30mほどの地点である。

井崎砦は、大倉見城の登城道の山麓近くの部分にある。比高30mほどの地点である。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『若狭中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)を参考にした。